L.H.O.O.Q.

L.H.O.O.Q. est une œuvre d'art de 1919 de Marcel Duchamp, parodiant La Joconde de Léonard de Vinci. Son titre est à la fois un homophone du mot anglais look[1] et un allographe[2] que l'on peut ainsi prononcer : « elle a chaud au cul ».

| Artiste | |

|---|---|

| Date | |

| Type | |

| Matériau | |

| Dimensions (H × L) |

19,7 × 12,4 cm |

| No d’inventaire |

199796 |

| Localisation |

Description

Le support consiste en un format portrait proche de celui de l'estampe (19,7 × 12,4 cm)[3] reproduisant La Joconde que Duchamp a surchargée d'une moustache, d'un bouc et des lettres qui donnent le titre à l'œuvre (L.H.O.O.Q.).

Esthétique

L.H.O.O.Q. s'inscrit dans le courant des ready-made créés par l'artiste et participe de sa volonté de questionner l'art.

L'œuvre ayant d'abord été réalisée à titre privé, Francis Picabia en a réalisé en 1920 une reproduction approximative pour sa revue 391, oubliant de dessiner le bouc[4]. En effet, Duchamp avait donné à Picabia l'autorisation de reproduire son œuvre, mais étant à New York avec l'original, il avait envoyé celui-ci à Picabia, qui ne le reçut pas à temps pour l'impression de la revue[5].

Duchamp parle à son égard d'une combinaison de ready made et de « dadaïsme iconoclaste »[6]. Picabia fait de l'œuvre le manifeste du mouvement Dada, dont l'implantation à Paris est en effet contemporaine. Marcel Duchamp, déjà reconnu à cette époque, démontre qu'un simple « gribouillage » fait de la carte postale une œuvre à part entière. Le côté dadaïste vient principalement de la désacralisation de La Joconde, insultée (L.H.O.O.Q. = Elle a chaud au cul, en épelant les lettres) et peinte, sans compter le côté humoristique du jeu de mots propre aux dadaïstes.

Le geste de Marcel Duchamp se comprend en rapport à la publication en 1910 de l'essai Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci[7] dans lequel Sigmund Freud parle de l'incapacité de l'artiste à terminer son œuvre, de la sublimation de la vie dans l'art et surtout de son homosexualité.

En outre, suivant certaines thèses, le modèle de La Joconde aurait effectivement été un homme. D'une façon générale, l'ambiguïté entre le genre masculin et le genre féminin est caractéristique de Léonard de Vinci. Marcel Duchamp lui-même change volontiers d'identité à cette époque, choisit le pseudonyme de Rrose Sélavy et se fait photographier en femme par Man Ray.

Le fait qu'il s'agisse d'une simple reproduction de La Joconde est toutefois contesté par Rhonda R. Shearer, qui y voit une adaptation au propre visage de Duchamp[8].

Muséographie

Elle est à ce jour la propriété du Parti communiste français, qui l'a placée en dépôt pour 99 ans au musée national d'Art moderne du centre Pompidou[9]. Elle a été offerte au PCF par le poète Louis Aragon, qui l'avait reçue en cadeau de Duchamp lui-même. Elle a été prêtée à la Royal Academy of Arts en 2002[10].

Selon Arturo Schwarz, dans The Complete Works of Marcel Duchamp, l'œuvre appartenant au Parti communiste n'est qu'une réplique de 1930, d'ailleurs d'un format plus grand (64,7 × 48,2 cm contre 19,7 × 12,4 cm pour l'« original »). Elle aurait été offerte par Aragon qui la tenait de Hans Arp. L'originale, L.H.O.O.Q. 1919 est indiquée par Schwarz appartenir à une collection privée à Paris. Il y aurait six répliques de cette œuvre, celle-ci étant la seconde[11].

Antécédents

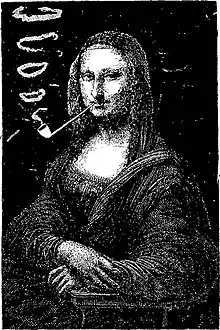

Pour l'exposition des Arts Incohérents, en 1883, Sapeck réalise Mona Lisa fumant la pipe qui préfigure l'œuvre de Marcel Duchamp en 1919[12]. Des Jocondes à moustaches ont été réalisées avant Duchamp et bien sûr après ; on en dénombre environ 180[13].

Notes et références

- Dalia Judovitz (en) (trad. Annick Delahèque et Frédéric Joseph), Déplier Duchamp : Passages de l'art, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Peintures », , 247 p. (ISBN 2-85939-610-1), p. 134.

- Colette Guedj, « Sur quelques procédés verbo-visuels dans Corps et biens », Signes, no 18, , p. 87.

- (en) « L.H.O.O.Q. », National Gallery of Art.

- Manou Farine, « Jean-Hubert Martin : « À Paris, j’ai voulu rester dans l’esprit dada » », L'Œil, no 601, (lire en ligne).

- Francis M. Naumann, « L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp : La fabrication d'une réplique originale », Étant donné, no 3, 2001, Association pour l'étude de Marcel Duchamp, p. 147–153 (147).

- Duchamp Du Signe, Flammarion, 1994, p. 227.

- Paul B. Franklin, « Portrait d'un poète en jeune homme bi : Pierre de Massot, Marcel Duchamp et l'héritage Dada », Étant donné, no 2, 1999, Association pour l'étude de Marcel Duchamp, p. 56–85 (66).

- (en) Marco de Martino (trad. Camillo Olivetti), « Mona Lisa », Art Science Research Laboratory, .

- Sylvia Zappi, « Financièrement exsangue, le PCF fait évaluer les œuvres d'art de son siège », Le Monde, (lire en ligne).

- Maurice Ulrich, « L.H.O.O.Q. à Londres », L'Humanité, (lire en ligne).

- L.H.O.O.Q. 1930 a été exposée en 1930 à Paris par Louis Aragon, avec quatre autres œuvres de Duchamp, dans l'exposition intitulée La Peinture au défi ; Duchamp a révélé qu'il avait recréé cette œuvre dans ce but — cf. Marc Partouche, Marcel Duchamp sa vie, même, Al dante, 2005, p. 112.

- Marc Décimo, Marcel Duchamp et l'érotisme, Dijon, Les Presses du réel, coll. « L'écart absolu », , 317 p. (ISBN 978-2-84066-225-9).

- Marc Décimo, Les Jocondes à moustaches, Dijon, Les Presses du réel, coll. « Les hétéroclites », , 314 p. (ISBN 978-2-84066-725-4).

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :