Légion italienne (Uruguay)

La Légion italienne (Legión Italiana, en espagnol) est un corps de volontaires italiens, créé en par Giuseppe Garibaldi, alors en exil, afin de défendre Montevideo, lors du siège mené par Manuel Oribe et des troupes de la Confédération argentine, pendant la guerre d'Uruguay.

Le contexte

La guerre oppose le gouvernement uruguayen, du parti colorado (rouge), présidé par le général Fructuoso Rivera et installé à Montevideo, à l'ancien président uruguayen blanco (blanc), Manuel Oribe, qui a été renversé par Fructuoso Rivera et vit en exil à Buenos Aires[1]. Fructuoso Rivera bénéficie de l'appui du Brésil, des flottes française et anglaise et des Argentins « unitaires » (Partido Unitario, de tendance libérale). Manuel Oribe est soutenu par le gouvernement argentin blanco[1] de Juan Manuel de Rosas. Déclarée en décembre 1838, la guerre, nommée Grande Guerre, dure de 1839 à 1851. Début 1842, l'Argentine (Confederación Argentina), organise une expédition maritime, commandée par Manuel Oribe. La flotte de la Confédération procède au blocus de Montevideo.

Création de la légion

Pour soutenir la cause uruguayenne du gouvernement de la Défense (Gobierno de la Defensa) du général Rivera, Garibaldi (Nice, 1807-Caprera, 1882), installé en Uruguay depuis 1841, forme, le [2], la Légion italienne avec les immigrés italiens de Montevideo, en invitant ceux-ci à défendre leur famille et leurs intérêts. La Légion est pauvre et mal équipée[1]. Giuseppe Garibaldi réquisitionne un lot de chemises rouges destinées aux ouvriers des abattoirs de Buenos Aires, pour en revêtir ses troupes :

« L’adoption de la chemise rouge fut dictée par la nécessité d’habiller le plus économiquement possible la légion italienne tout récemment créée ; et comme une entreprise commerciale avait offert au gouvernement de lui vendre à prix réduit un stock de tuniques de laine rouge, destiné au marché de Buenos Aires alors fermé à cause du blocus, l’offre avait paru trop belle pour ne pas être acceptée et l’affaire fut conclue. Ces vêtements avaient été préparés à l’usage des ouvriers des saladeros argentins, c’est-à-dire des abattoirs et saloirs : c’étaient de bons vêtements pour l’hiver, destinés, par leur couleur, à faire moins ressortir l’aspect sanglant du travail que devaient faire ces hommes[3]. »

Cette chemise rouge (camicia rossa ) deviendra, par la suite, un des éléments fondamentaux du mythe garibaldien.

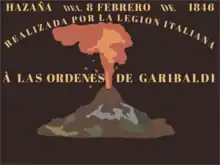

La Légion comprend entre 500 et 700 hommes (entre 10 et 14 % des forces uruguayennes). Son drapeau, noir avec le Vésuve au centre[4], est baptisé, le , sur le parvis de la cathédrale métropolitaine de Montevideo, place Matriz, en même temps celui de la Légion française. La marraine est Bernardina de Rivera, épouse du président uruguayen. Le , la Légion participe, aux côtés des Légions française et basque, à un rassemblement sur le terrain d'exercice de la place Cagancha, en présence du ministre de la guerre du Gouvernement de la défense. Elle est commandée par le colonel Giuseppe Garibaldi[5].

Campagnes en Amérique du Sud

Les débuts des opérations sont difficiles pour la Légion italienne, dont les hommes manquent d'expérience militaire. Le , elle participe, aux côtés de la Légion française[6], au Combat des trois croix (Combate de Tres Cruces), du nom du lieu où se sont produits les combats, dans les environs de Montevideo. Elle se distingue à Monte Cerro, le [2], où elle bat, successivement, deux corps d'armée[b 1].

En , Garibaldi embarque sur une nouvelle flottille d'une vingtaine de vaisseaux et, avec environ 900 hommes, il débarque à Colonia del Sacramento, sous la protection des escadres française et anglaise. La ville est occupée et pillée[7]. En septembre 1845, Garibaldi occupe l'île Martín García (île argentine dans le río de la Plata), défendue par dix soldats de la Confédération, et la ville de Gualeguaychú, qui est pillée :

« Durant deux jours les légionnaires pillèrent les maisons des familles et surtout celles ayant un commerce[8]. »

En octobre de la même année, la Légion occupe la ville de Salto. Le , sur le territoire de Salto, à proximité de la rivière San Antonio, affluent du Río Uruguay, Garibaldi et la Légion italienne livrent la bataille de San Antonio. Avec 300 hommes, la Légion affronte les forces de la Confédération, qui alignent 3 000 combattants. Encerclés, les Italiens infligent de nombreuses pertes aux Argentins et parviennent à se retirer, après avoir perdu approximativement le tiers de leurs effectifs[9] - [b 2]. Le Gouvernement de la défense vote, à la suite de ce combat, des remerciements à la Légion italienne et décrète que celle-ci occupera désormais l'aile droite de l'armée uruguayenne[b 3] :

« La Légion italienne a bien mérité de la patrie ; désormais, elle tiendra la droite des troupes indigènes dans toutes les batailles[10]. »

Le , Garibaldi refuse la nomination au poste de général en chef des troupes uruguayennes, préférant conserver le commandement de la Légion italienne. Le , il rentre à Montevideo[6], où il retrouve Giacomo Medici, en provenance d'Italie, qui lui fait part des évolutions politiques dans la péninsule. Le , Garibaldi, accompagné de 62 compagnons, et précédé de Medici, s’embarque sur la Speranza, à destination de Nice[2]. Antonio Susini lui succède à la tête de la Légion italienne.

En récompense de leur participation à la défense de l'Uruguay, les soldats de la Légion italienne reçoivent, après avoir refusé de l'argent[b 3], des concessions de terres[a 1].

La Légion en Europe

Le , les 62 légionnaires qui ont accompagné Giuseppe Garibaldi en Europe défilent, accompagnés de 67 Niçois, dans les rues de Gênes (Italie)[6]. La Légion italienne se met au service du roi Charles-Albert de Piémont-Sardaigne (1831-1849), alors en guerre contre l'Autriche[1], qu'il tente d'expulser de Lombardie et de Vénétie[11]. Devant la froideur de l'accueil qui lui est fait, Giuseppe Garibaldi se tourne alors vers le gouvernement provisoire de Milan. La Légion affronte les Autrichiens dans le Tyrol et est battue[a 2].

Iconographie

- La bataille de Salto, gravure colorée - Collection municipale d'estampes, Milan (Italie).

- La bataille de Sant’Antonio, lithographie de Victor Adam, Paris, sans date - Musée du Risorgimento, Gênes (Italie).

Notes

- Autour de Garibaldi I : les traces du héros « Brumes.

- « Le premier exil : l’Uruguay (1840-1848) » (consulté le ).

- (en) H. F. Winnington-Ingram, Hearts of oak, Londres (Royaume-Uni), .

- Un exemplaire ce drapeau est visible à Rome (Italie), au Musée national du Risorgimento.

- « La légion française de Montevideo, 1843-1851 » (consulté le ).

- Chronologie: Légion italienne Uruguay.

- Garibaldi, dans ses « Mémoires », affirme que le pillage se produisit en raison de :

« la difficulté de maintenir une discipline qui empêcha les désordres, les soldats anglo-français malgré les ordres fermes de leurs supérieurs, ne cessèrent de voler. Les nôtres, pour la plupart, suivirent le même exemple bien que nos officiers avaient fait leur possible pour l'éviter. L'arrêt du désordre occasionné était difficile, la ville de Colonia étant bien fournie en provisions et particulièrement en spiritueux ce qui augmentaient les appétits des pilleurs. »

- (es) A. Saldías, Historia de la Confederación Argentina, Buenos Aires (Argentine), Eudeba, .

- (es) D. Petriella et S. Sosa Matello, Diccionario biográfico ítalo-argentino, Buenos Aires (Argentine), Asociación Dante Alighieri, , « Garibaldi ».

- Louis-Adolphe Turpin de Sansay, Indépendance italienne : Mémoires sur Garibaldi (sauveur de l'Italie), Paris (France), L. Roudiez, , 190 p. (lire en ligne), p. 38.

- Les Mille - Art Côte d'Azur.

- Eugène de Mirecourt, Garibaldi, Paris (France), Achille Faure, coll. « Histoire contemporaine / Portraits et Silhouettes au XIXe siècle », , 72 p. (lire en ligne).

- p. 29.

- p. 30.

- Juliette La Messine, Garibaldi : sa vie d'après des documents inédits, Paris (France), E. Dentu, , 69 p. (lire en ligne).

- p. 22

- p. 23

- p. 24

Référence

- A. de La Forge, Histoire du général Garibaldi, Durand, .