Jean-André Lepaute

Jean-André Lepaute, né à Thonne-la-Long (Meuse) baptisé le [1] - [2] à Thonne-la-Long[2] (Meuse), et mort le [3] - [4] - [2] à Paris, paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, est un horloger français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 68 ans) Saint-Cloud |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Famille |

Famille Lepaute (d) |

| Fratrie | |

| Conjoint |

| Date de baptême |

|---|

Biographie

Arrivé très jeune à Paris, en 1740, Jean-André se fait vite un nom grâce à la réalisation de plusieurs horloges monumentales publiques : palais du Luxembourg, château de Bellevue, château des Ternes ou l'École militaire notamment.

On lui doit un grand nombre d'inventions et d'innovations majeures, dont l'échappement à chevilles. Il construit pour le château de La Muette et le Palais du Luxembourg la première horloge horizontale dans laquelle les roues des engrenages sont placées les unes à la suite des autres, dans un même plan horizontal. Le principal avantage de cette disposition nouvelle étant un impact beaucoup plus faible de l'usure sur le bon fonctionnement de l'horloge. Ce travail lui vaut un logement pouvant servir d’atelier dans le palais du Luxembourg.

En 1748, il épouse la fille de l’attaché à la reine douairière d’Espagne, logée au Palais du Luxembourg, astronome et mathématicienne, Nicole Reine Étable (1723-1788), qui fera des calculs complexes non seulement pour Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande mais aussi pour lui.

Jean-André se lie d’amitié avec le géomètre Alexis Claude Clairaut et l’astronome Jérôme Joseph Lalande, qui l’introduisent dans un monde cultivé et riche.

Il reçoit le titre d'horloger du roi et est nommé membre de la commission du système horaire[5].

Pour agrandir son atelier, il quitte le palais du Luxembourg et s'installe à Saint Cloud ; il demande en 1748 à son frère Jean-Baptiste de le rejoindre.

- En 1752, ils construisent une horloge à une roue marquant heures, minutes et secondes qu’ils présentent à Louis XV.

- En 1753, ils s'attribuent l'échappement à repos applicable à toutes les horloges de Beaumarchais, ce qui leur vaut un procès avec ce dernier.

- En 1755, Jean-André est reçu maître horloger et compose un traité d’horlogerie qui sera longtemps un ouvrage de référence[6] et pour la rédaction duquel il fut aidé par l’astronome Jérôme Lalande.

- En 1772, ils réalisent, entre autres œuvres monumentales, l’horloge de l’École royale militaire de Paris.

Vers 1760, les deux frères font venir à Paris deux de leurs neveux : Pierre Henry (fils de leur sœur Élisabeth et de Jean Henry) et Pierre-Basile Lepaute (fils de leur frère aîné Jean Joseph, et un temps associé à un de ses neveux prénommé lui-aussi Jean-Joseph). Ceux-ci les aidèrent, puis continuèrent l’entreprise familiale. Le flambeau fut ensuite repris par leurs fils respectifs, qui continuèrent dans l’horlogerie mais œuvrèrent aussi pour la construction de lanternes de phares·[7]·

En outre, Jean-André est l'oncle de Joseph Lepaute Dagelet (1751 - disparu en 1788), astronome, horloger et scientifique, membre de l'expédition de La Pérouse (1785-1788). Ce dernier est peut-être l'inconnu de Vanikoro, aujourd'hui inhumé à Brest.

Galerie de réalisations

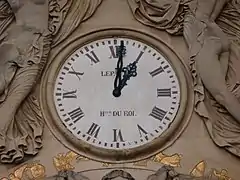

Sur le fronton de

l'École militaire de Paris.

Sur le fronton de

l'Hôtel de Ville de Castelsarrasin.

Sur le fronton du

Palais du Luxembourg.

Hôtel de ville de Cambrai. .jpg.webp)

Publications

- Traité d'horlogerie : contenant tout ce qui est nécessaire pour bien connaître et pour regler les pendules et les montres, la description des pièces d'horlogerie les plus utiles, des répétitions, des équations, des pendules à une roue, &c. celle du nouvel échapement, un traité des engrénages, avec plusieurs tables, & XVII planches en taille-douce : augmenté de la description d'une nouvelle pendule policamératique, in-4°, Paris, 1755En ligne, l'édition de 1767.Avec la participation de Jérôme de Lalande (pour le supplément, à partir de l'édition de 1760) et de Nicole-Reine Lepaute (pour la table VI : « De la longueur que doit avoir un pendule simple pour faire en une heure un nombre de vibrations quelconque […] »).

- Descriptions de plusieurs ouvrages d'horlogerie, in-12°, Paris, 1764.

Notes et références

- Registres paroissiaux de Thonne-la-Long.

- Le Point Montres, « Jean-André Lepaute », (consulté le ).

- Archives de Paris, état civil reconstitué, microfilm 5Mi1 1128.

- La Biographie nouvelle des contemporains…(Par Arnault, Jay, de Jouy et de Norvins, Tome 11, Émile Babeuf, 1823) le donne pour né Thonne-la-long en 1720 et mort à Paris en mars 1789 .

- Joseph Marie Quérard, La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique…, t. 5, Firmin-Didot, Paris, 1833, p. 184.

- Claude Parent 2007, p. 11-12.

- Les Lepaute, Horloger du Roi Elise Lenoble : Les Lepaute, Horloger du Roi

Voir aussi

Sources

- Dictionnaire encyclopédique et biographique de l'industrie et des arts industriels, t. 6, Paris, , 964 p. (lire en ligne), p. 97

- Claude Parent, « Pour l'amour du ciel, la vie aventureuse de Joseph Lepaute Dagelet », sur Ancêtres à Reims, (consulté le ), p. 11-12.