Huahine

Huahine (prononcé [huahine]), ou « l'Authentique », est une île de Polynésie française qui fait partie des îles Sous-le-Vent, dans l'archipel de la Société. Elle est située à 34 km à l'est-nord-est de Raiatea, à 43 km à l'est-sud-est de Taha'a et à 167 km à l'ouest-nord-ouest de Tahiti, par 151° de longitude Ouest et 16°30 de latitude Sud. Elle est aussi proche de Bora-Bora.

| Huahine Mataʻireʻa | ||||

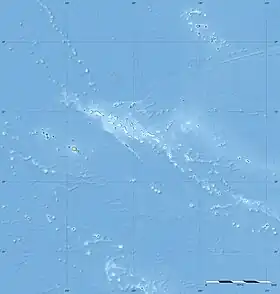

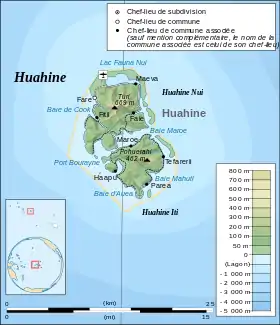

Carte topographique de Huahine | ||||

| Géographie | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Archipel | Îles Sous-le-Vent (Archipel de la Société) | |||

| Localisation | Océan Pacifique | |||

| Coordonnées | 16° 44′ S, 151° 02′ O | |||

| Superficie | 74 km2 | |||

| Point culminant | Mont Turi (669 m) | |||

| Géologie | Atoll surélevé | |||

| Administration | ||||

| Statut | Commune | |||

| Collectivité d'outre-mer | Polynésie française | |||

| Commune | Huahine | |||

| Démographie | ||||

| Population | 6 313 hab. (2012) | |||

| Densité | 85,31 hab./km2 | |||

| Plus grande ville | Fare | |||

| Autres informations | ||||

| Fuseau horaire | UTC-10 | |||

| Géolocalisation sur la carte : Polynésie française

Géolocalisation sur la carte : Océanie

Géolocalisation sur la carte : océan Pacifique

| ||||

| Île en France | ||||

Toponymie

Huahine est aussi appelée « l'île de la femme », car elle a toujours été gouvernée par des reines. Cette île s'appelait autrefois Huʻahuʻatearu puis Tematatoʻerau, puis Mataʻireʻa. « Hua hine » peut se traduire « sexe de femme » ; peut-être une référence à la forme particulière - fendue - de la topographie.

Géographie

L'île compte environ 6 000 habitants sur une superficie de 74 km2.

Elle est composée de deux massifs montagneux, Huahine Nui (« grande Huahine ») et Huahine Iti (« petite Huahine »), séparés par les baies de Maroe et de Bourayne mais reliés par un isthme. Huahine Iti ne possède qu'un volcan, dont le sommet, Pohue Rahi, atteint 460 m. Plus élevée, Huahine Nui culmine à 669 m au mont Turi.

La barrière de corail est émergée sur les côtes septentrionales et orientales, ce qui en fait un atoll surélevé[1].

L’agriculture est assez riche : 400 exploitations travaillent au total 530 hectares, dont 160 en pâtures, 45 en cocotiers (coprah), 35 en vanilliers, 27 en taro et 20 en pastèques (elles y sont cultivées, ainsi que les melons, sur les motus). L’île compte 800 porcins, 230 bovins et de nombreuses volailles. La pêche est organisée par douze patrons pêcheurs[2].

C'est sur Huahine Nui que se trouve Fare (en), ville principale de l'île et chef-lieu de la commune de Huahine. Fare est le nom donné aux maisons polynésiennes[3].

Un aérodrome dessert l'île.

Vue sur Huahine Iti et la baie de Maroe

Vue sur Huahine Iti et la baie de Maroe Plage d'Avea Huahine Iti

Plage d'Avea Huahine Iti Marae à Maeva

Marae à Maeva Marae à Maeva

Marae à Maeva Marae Manunu

Marae Manunu

Histoire moderne et contemporaine

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, Huahine était un royaume indépendant, aussi appelé royaume de Huahine et Maia'o. Selon la tradition, trois principales dynasties s'y sont succédé :

- La dynastie Hau-mo'o-rere a été fondée aux XVIIe siècle ; son dernier représentant est la reine Teha'apapa I que le capitaine Cook a rencontrée en 1769. Cette dernière maintenait la cohésion et l'indépendance de son royaume.

- La dynastie Tamatoa est issue de Teha'apapa I et de son époux Mato a Tamatoa, membre de la famille Tamatoa de Raiatea. Ils sont les fondateurs de la branche Tamatoa de Huahine. Cette dynastie règne jusqu'en 1854.

- La dynastie Teurura'i est issue de Ari'imate Teurura'i, un chef de Huahine, et de son épouse Teri'iteporouara'i Tamatoa, membre de la famille Tamatoa de Raiatea, arrière-petite-fille de la reine Teha'apapa I de Huahine. Cette dynastie règne de 1854 à 1895.

Alors que les îles du Vent sont devenues colonie française dès 1880, les îles Sous-le-Vent restent indépendantes jusque dans les années 1890. Le royaume de Huahine et Mai'ao est annexé en 1895 et rattaché en 1897 à la colonie de Tahiti (devenue Établissements français de l'Océanie en 1903). Son histoire se confond dès lors avec celle de Tahiti.

Personnalités de l'île

- Teurura'i, famille royale de Huahine

- Teha'apapa II, une princesse polynésienne du XIXe siècle

- Teha'apapa III, une princese polynésienne qui fut la dernière reine de Huahine et Maia'o

- Régent Marama, un membre de la famille royale de Huahine

- Tamatoa VI, premier ministre de Huahine sous le règne de sa mère Teha'apapa II

- Pouvanaa Oopa, le metua, est né à Huahine et la famille Oopa y est encore installée, représentée notamment par Annick Oopa, petite-fille du frère de Pouvanaa, Benjamin Oopa, et de Teuramarea Puupuu (1916-2010), dite Mama Peni, ancienne doyenne de l'ile, restauratrice et représentante (UDSP) des Iles sous le Vent à l’Assemblée de Polynésie Française.

- Louise Peltzer, une linguiste française, professeur à l'université de la Polynésie française

- Bobby Holcomb, artiste américain ayant contribué comme chanteur, compositeur et peintre au renouveau culturel en Polynésie française.

- Henri Hiro, cinéaste, dramaturge, poète et militant de Polynésie française pour qui la pratique de l’art est au centre de la construction de soi.

- Moetai Brotherson, écrivain, homme politique membre du Tavini huiraatira no te ao ma'ohi, député à l'Assemblée nationale et représentant à l'assemblée de Polynésie.

- Vahine Fierro, jeune espoir du surf féminin. En 2018 elle est sacrée championne du monde junior en Australie et est actuellement numéro deux mondial.

Références

- « Islands of French Polynesia (France) » (consulté le )

- Données France, le trésor des régions, association RECLUS (prolongement du groupement d'intérêt public RECLUS), Maison de la Géographie de Montpellier.

- L'architecture ancestrale était de bois de cocotier et de pandanus (rauoro). Dictionnaire insolite de Tahiti et des îles de la Polynésie française, Rosanne Aries, éd. Cosmopole, 2015

Annexes

Bibliographie

- (en) Yosihiko H.Sinoto, "Excavations on Huahine, French Polynesia" in Pacific Studies Journal vol 3, No 1, 1979 [Serveur : Scholarly Publication Center (Brigham Young University)]

- (fr) Anonyme, Histoire et traditions de Huahine et Pora Pora : Puta Tumu, in Cahiers du patrimoine : savoirs et traditions, volume 1, Ministère de la culture de Polynésie française, Papeete, 2000.- Édition critique de Bruno Saura.- Texte bilingue, traduction en français de Patrick Matari'i Daubard et Hiriata Millaud.– 89 p., 28 cm.

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Carte interactive des sites touristiques de Huahine

- Site officiel de la commune de Huahine

- Huahine Tourisme : le portail du tourisme à Huahine