Hippoboscoidea

Les Hippoboscoidea sont une super-famille de mouches. Ce sont tous des ectoparasites hématophages, fréquemment aptères. Ils correspondent à peu près au groupe autrefois connu sous le nom de pupipares, ce terme faisant référence au mode de développement particulier de ces insectes : de façon très inhabituelle chez les insectes, le développement larvaire se déroule presque entièrement dans la femelle, la pupaison intervenant immédiatement après la « ponte » ; ainsi la femelle donne presque directement naissance à des pupes.

Pupipare

Description

La vie parasitaire entraîne chez ces mouches des modifications morphologiques plus ou moins profondes : régressions ou perte des ailes et des yeux, présence d'une trompe perforante, dureté de l'exosquelette modification de la structure des antennes, developpement d'organes de fixation comme des griffes, réduction du thorax ou perte des pattes[1].

Il semble y avoir un parallélisme entre la réduction des yeux et celle des ailes. Les formes mobiles adaptées au vol (famille Glossinidae, genres Hippobosca, Ornithomya, Lynchia) sont pourvues d'organes visuels bien développés tandis que ces organes sont plus ou moins rudimentaires chez les espèces fixées (Crataerina, Stenopteryx, Lipoptena, Melophagus). Chez les Nyctéribiides, les ailes ont disparu sans laisser de trace et les yeux ont quasiment disparu. L'extrême longueur de leurs pattes et leur insertion quasi dorsale contribue à leur donner un faciès d'araignée caractéristique. Chez les Stréblides, les Ascodipterons, vivant dans les régions tropicales, offrent le plus haut degré de spécialisation parasitaire. Après avoir perdu ses ailes et ses pattes, la femelle se transforme en une sorte d'utricule enkystée dans la peau de son hôte[1].

._Coloured_drawing_by_A.J.E._Wellcome_V0022551.jpg.webp) Glossina palpalis, la Mouche tsé-tsé.

Glossina palpalis, la Mouche tsé-tsé._(5021769088).jpg.webp) Nycteribiide sans ailes, sur une chauve-souris.

Nycteribiide sans ailes, sur une chauve-souris..jpg.webp) Patte et griffes.

Patte et griffes.

Développement

L'accouplement a été rarement observé chez les Hippoboscoides. Chez Cyclopodia greeffi, un Nyctéribiide congolais, le mâle grimpe sur la femelle et son extrémité postérieure se recourbe sous le segment anal de celle-ci pour s'accrocher par des pinces. La copulation dure au moins une quinzaine de minutes. Chez la Mouche du pigeon, celui-ci a lieu durant le vol de l'hôte ou durant son repos et dure fort longtemps. L'activité reproductrice est parfois grande dans cette super-famille et le développement intra-utérin parfois très rapide. Pour Cyclopodia greeffi, les intervalles séparant les différentes pontes d'une même femelle varient entre 2 et 6 jours[1].

Le développement embryonnaire et larvaire s’accomplissent dans l'utérus de la femelle. Des glandes nourissières y sécrètent un liquide latescent dont se nourrit la larve au cours de sa croissance. Ce phénomène nommé « pupiparité » est propre à la super-famille Hippoboscides. La larve, parvenue au terme de son développement, est expulsée de l'utérus de la femelle et devient une pronymphe immobile (ou pré-pupe). Très peu de temps après la ponte, 20-30 minutes, la pronymphe de couleur claire se transforme en pupe et fonce. La ponte a lieu tantôt sur l'hôte, tantôt en dehors de celui-ci. Dans le premier cas, la pupe est agglutinative et adhère aux poils de son hôte (Melophagus et Lipoptena). Chez Hippobosca et les Hippoboscides avicoles, la pupe tombe au sol ou dans le nid. Les femelles Nyctéribiides ne pondent pas sur leur hôte mais sur les branches de l'arbre habité dans le cas des chauves-souris arboricoles (Roussettes) ou sur les parois de la grotte lorsqu'il s'agit de chiroptères cavernicoles comme les Rhinolophes ou les Vespertilionides[1].

La pupe des Hippoboscoides a la forme d'un tonneau brun-noir, aux faces ventrales et dorsales déprimées. Cependant, celle du genre Melophagus sont de couleur jaune avec une extrémité noire et celle des Nyctériibides a la face ventrale plane. La durée du stade pupal est variable, elle est en moyenne d'un mois en période d'activité et jusqu'à 6 mois en cas d'hibernation[1].

Mouche du Mouton, mâle, femelle, pupe.

Mouche du Mouton, mâle, femelle, pupe. Comparaison d’œufs de Martinet noir et de pupe de Crataerina pallida.

Comparaison d’œufs de Martinet noir et de pupe de Crataerina pallida. Mouche du Pigeon femelle.

Mouche du Pigeon femelle.

Hôtes et spécificités parasitaires

Dans la famille Glossinidae, la Mouche tsé-tsé s'attaque aux ongulés, qu'ils soient sauvages comme le zèbre ou domestique. Il y a une corrélation entre la quantité de rayures du zèbre et la quantité de mouches. Elle parasite plus volontiers les zèbres à la robe qui compte peu de rayures tandis qu’elle a tendance à ignorer les zèbres aux nombreuses rayures[2]. Ainsi, les zèbres vivants dans les zones les plus infestées par les mouches tsé-tsé ont-ils plus de rayures que les zèbres vivants dans les zones délaissées par ces glossines.

Parmi les Hippoboscides, certains genres (Hippobosca, Lipoptena, Melophagus) sont plus spécialement adaptés aux Mammifères. D'autres genres (Crataerina, Ornithomya, Lynchia, Olfersia) sont avicoles. Il est des espèces dont la spécificité parasitaire est rigoureuse (Melophagus ovinus sur les moutons, Lipoptena cervi sur les Cerfs, Stenepteryx hirundinis sur les Hirondelles ou Crataerina pallida sur les Martinets noirs). Dans d'autres cas, une même espèce peut parasiter plusieurs hôtes différents tel Hippobosca equina, qui se rencontre sur le Cheval, le Chameau, la Chouette chevêche, le Milan et la Buse variable. Parfois un même hôte peut avoir plusieurs parasites[1].

Crataerina pallida, inféodée au Martinet noir.

Crataerina pallida, inféodée au Martinet noir.._Coloured_drawing_by_A._Wellcome_V0022538.jpg.webp) Ornithomya chloropus, inféodée aux Tétraoninés.

Ornithomya chloropus, inféodée aux Tétraoninés._-_Flickr_-_gailhampshire.jpg.webp)

.jpg.webp)

Les Streblides et les Nyctéribiides sont habituellement liés aux chauves-souris. Il n'y a pas de monospécificités ni dans un sens, ni dans l'autre. L'indifférence dans le choix de l'hôte résulte vraisemblablement des habitudes grégaires de beaucoup de chiroptères. Ils se suspendent en groupe plus ou moins compacte périodiquement, permettant ainsi aux parasites de passer facilement de l'un à l'autre[1].

Rôle pathogène

Les Hippoboscides, de même que d'autres insectes piqueurs, peuvent inoculer des germes pathogènes à leurs hôtes. Ils jouent assurément un rôle important dans le développement de certaines maladies à hématozoaires des pays chauds. La Mouche tsé-tsé est célèbre pour transmettre la maladie du sommeil. Hyppobosca rufipes est considéré comme l'agent de propagation d'une trypanosomiase qui décime les Bovidés d'Afrique du Sud. Celle des dromadaires est liée à la présence de Taons et de Hyppobosca camela. Une maladie des Pigeons, déterminée par la pullulation d'un hématozoaire dans le sang des oiseaux, est transmise par la Mouche du Pigeon en Afrique du Nord, par Microlynchia pusilla et Lynchia lividicolor au Brésil. Le Mélophage du Mouton est le vecteur du trypanosome de cet animal. Enfin l'Hippobosque du chien est accusé de transmettre la leishmaniose cutanée à l'humain et au chien[1].

Distribution géographique

La Répartition géographique des Hippoboscoides coïncide avec celle de leurs hôtes respectifs. Les espèces avicoles sont en principes très répandues. Une espèce ubiquiste comme Ornithomya avicularia est établie sur la région holartique entière. Les espèces du genre Olfersia subissent les immenses déplacements des oiseaux océaniques, (Frégates, Pétrels, Albatros) leurs hôtes habituels. À l'inverse, Crataerina pallida ne suit pas les migrations du Milan noir et vit uniquement dans ses zones de nidification. Les parasites de certains mammifères domestiques comme l'Hippoboscope du Cheval et le Mélophage du Mouton se sont introduits passivement avec leurs hôtes en suivant les migrations humaines particulièrement aux Amériques[1].

Les Nyctéribiides sont dominants les continents asiatiques et européens et spécialement au sein de l'écozone indomalaise. Le genre Nycteribia s'est développé principalement en région méditerranéenne, et vit de préférence sur les Rhinolophes. Le groupe Stereblinae des Streblides sont spécifiques aux Amériques. Les espèces des autres groupes (Nycteriboscinae et Ascodipterinae) habitent principalement l'Indo-malaisie et l'Afrique[1].

Liste des familles

._Coloured_drawing_by_A.J.E_Wellcome_V0022550.jpg.webp)

Famille Hippoboscidae, Ornithomya avicularia.

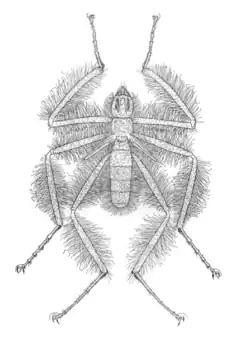

Famille Hippoboscidae, Ornithomya avicularia. Famille Mormotomyiidae, Mormotomyia hirsuta.

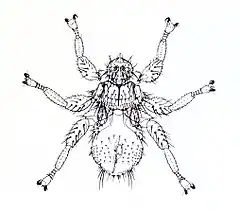

Famille Mormotomyiidae, Mormotomyia hirsuta. Famille Nycteribiidae.

Famille Nycteribiidae. Famille Streblidae, Mastoptera guimaraesi.

Famille Streblidae, Mastoptera guimaraesi.

Notes et références

- L. Falcoz, Diptères pupipares, Faune de France n°14, 64p, 1926

- La Mouche plate n°1, lettre d’information du programme PUPIPO, Programme Participatif à l’Initiative du Centre Régional de Baguage de Normandie, Mars 2016

Références taxinomiques

- (en) Référence NCBI : Hippoboscoidea (taxons inclus)

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023