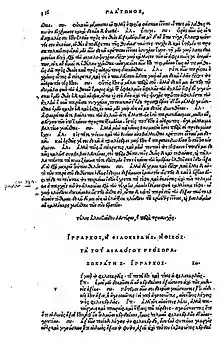

Hipparque (pseudo-Platon)

Hipparque (en grec ancien Ἳππαρχος) est un dialogue de Platon sur la mort. C'est l’un des dialogues platoniciens dits suspects (dont on croit que Platon n’est pas l’auteur). Socrate et un disciple cherchent à définir ce qu’est l’homme avide.

Personnages

Personnages du dialogue

- Socrate

- Un disciple

Personnages mentionnés

- Le dialogue parle du fils de Pisistrate, Hipparque

Dialogue

Prologue

Socrate et un disciple cherchent à définir ce qu’est l’homme avide.

Définitions

Quatre définitions se présentent. Est avide :

- celui qui estime tirer profit de ce qui n’est en rien estimable[1], réfutée parce que la définition implique que personne ne l’est, puisque tout le monde estime ce dont il cherche à tirer avantage ;

- celui qui veut tirer profit des choses auxquelles il attache beaucoup de valeur alors qu’elles n’en ont aucune[2], réfutée parce qu’elle implique que tout le monde l’est ;

- celui qui pense tirer des avantages de choses dont personne ne cherche à tirer un avantage[3], réfutée parce qu’on ne trompe pas un ami ;

- celui qui considère comme un avantage toute possession considérée comme telle parce qu’on ne dépense rien pour son acquisition, pour en tirer les avantages qu’on lui voit[4], réfutée parce qu’elle pose à nouveau les questions et débats précédents – et la conclusion logique serait que parce que tous les hommes aiment le gain et que le gain implique une valeur, étant donné que tous les hommes aiment le gain pour sa valeur, tous seraient avides.

Arguments

- Celui qui recherche ce qui n’a rien d'estimable est un imbécile, et pas un avide.

- Si l'objet est un dommage, ce dommage est un mal et n'a donc aucune valeur en soi, on ne peut dès lors le considérer comme un bien.

- Celui qui imagine parvenir à tirer des avantages de choses dont personne ne cherche à tirer avantage est aussi bien une personne bonne que mauvaise, puisqu'elle ne recherche non pas un bien dans l'absolu, mais un bien selon sa définition, sans distinction de l'honnête ou du malhonnête.

- Parce que tout avantage est synonyme de bien selon soi, on ne peut en juger dans l'absolu : cette définition mélange valeur (estimation du bien) et quantité, inutile dans l'absolu. De plus, la valeur étant utile quel que soit l'objet auquel elle se rapporte, elle est un bien.

Comme une conclusion, Socrate et l'interlocuteur conviennent que tous les hommes sont avides, puisque nul ne peut dire qu’il n'aime pas le gain.

Vision de Platon sur Hipparque

Dans ce dialogue, Platon fait dire à Socrate beaucoup de bien sur Hipparque, qui aurait introduit à Athènes les poèmes d’Homère, attiré des savants, fait construire des Hermès sur lesquels il avait inscrire des maximes pour « enseigner la sagesse »[5].

Platon ne partage pas la même vision sur les raisons de l’assassinat de Hipparque que Hérodote et Thucydide. En effet, il fait dire à Socrate qu’un beau jeune homme bien-né qui admirait la sagesse d’Harmodios et Aristogiton avait ensuite fait la connaissance d’Hipparque, ce qui l’amena à rejeter Harmodios et Aristogiton. Par dépit, ceux-ci se vengèrent en tuant Hipparque[6] - [7].

Visions historiques complémentaires

Selon Thucydide

Selon Thucydide[8], Harmodios repousse les avances d’Hipparque, l’un des Pisistratides. Pour se venger, celui-ci invite tout d’abord la sœur du jeune homme à être canéphore aux Panathénées, honneur réservé aux filles des plus grandes familles d’Athènes, puis la chasse publiquement du cortège au prétexte qu’elle ne mérite pas cet honneur. Selon Aristote[9], c’est Thessalos, fils de la concubine argienne de Pisistrate, et demi-frère d’Hipparque, qui est repoussé par Harmodios et empêche la sœur du jeune homme d’être canéphore. L’incident incite Harmodios et Aristogiton à se débarrasser d’Hipparque, auteur de l’offense, mais aussi et surtout de son frère Hippias, seul à exercer véritablement le pouvoir. Les amants recrutent rapidement une petite bande ; leur plan est de profiter du défilé des Grandes Panathénées pour assassiner Hippias et Hipparque. Thucydide précise que c’était le « seul jour où il fut possible aux citoyens qui devaient former le cortège de s’assembler en armes sans exciter la méfiance[10] ». Aristote proteste contre ce détail, arguant pour sa part qu’« alors on ne faisait pas la procession en armes ; cet usage fut introduit plus tard par la démocratie[11]. »

Selon Aristote[12] et Théophraste

C’est Thessalos, fils de la concubine argienne de Pisistrate[13] et demi-frère d’Hipparque, qui est repoussé par Harmodios et empêche la sœur du jeune homme d'être canéphore.

L’incident incite Harmodios et Aristogiton à se débarrasser d’Hipparque, auteur de l’offense, mais aussi et surtout de son frère Hippias, seul à exercer véritablement le pouvoir. Les amants recrutent rapidement une petite bande ; leur plan est de profiter du défilé des Grandes Panathénées pour assassiner Hippias et Hipparque. Thucydide précise que c’était le « seul jour où il fut possible aux citoyens qui devaient former le cortège de s’assembler en armes sans exciter la méfiance »[14]. Aristote proteste contre ce détail, arguant pour sa part qu’« alors on ne faisait pas la procession en armes ; cet usage fut introduit plus tard par la démocratie »[15]. Le jour dit, Harmodios et Aristogiton observent l’un des conjurés discutant au Céramique — sur l’Acropole, selon Aristote — avec Hippias entouré de ses gardes. Craignant d’avoir été trahis, ils rebroussent chemin et rencontrent sur leur route Hipparque, à l’écart de son escorte. Ils le poignardent, Harmodios est tué peu après par les gardes, tandis qu’Aristogiton s’enfuit dans la foule. Il est arrêté peu après, torturé et exécuté, non sans avoir eu le temps d’avouer le nom de ses complices, tous aristocrates.

Version de Plutarque

Hipparque aimait Harmodios qui, lui, aimait Aristogiton. Le premier, obstacle à leur amour, fut assassiné par les deux autres.

Entre autres gestes pour propager le savoir et l’instruction à Athènes antique, Hipparque fit inscrire des pensées et maximes sur les hermès entre la cité et chaque dème, et attira Simonide de Céos ou encore Anacréon de Téos[16].

Références

- 225a-226e

- 226e-227d

- 227d-228b

- 230e-231a

- Schnapp, Alain, « Homère, Hipparque et la bonne parole », Annales, Persée, vol. 43, no 4, , p. 805–821 (DOI 10.3406/ahess.1988.283524, lire en ligne, consulté le ).

- 229c-229d

- Brisson 2008, p. 517

- (VI, 56, 1).

- Aristote, Constitution d'Athènes [détail des éditions] (lire en ligne) (XVIII, 2).

- Aristote, Constitution d'Athènes [détail des éditions] (lire en ligne) (VI, 56, 2). Traduction de Jacqueline de Romilly et de Louis Bodin pour les Belles Lettres.

- Aristote, Constitution d'Athènes [détail des éditions] (lire en ligne) (XVIII, 4). Traduction de G. Mathieu et Bernard Haussoullier pour les Belles Lettres

- Aristote, Constitution d'Athènes [détail des éditions] (lire en ligne) (XVIII, 2)

- Amigues 2010, p. 45

- Aristote, Constitution d'Athènes [détail des éditions] (lire en ligne) (Livre VI, 56, 2). Trad. de Jacqueline de Romilly et de Louis Bodin pour les Belles Lettres.

- Aristote, Constitution d'Athènes [détail des éditions] (lire en ligne) (Livre XVIII, 4). Traduction de G. Mathieu et Bernard Haussoullier pour les Éditions Belles Lettres.

- Platon écrit qu’Hipparque envoie un navire de 50 rames pour attirer Anacréon à sa cour et qu’Hipparque faisait écrire deux citations par hermès, à gauche et à droite

Bibliographie

- Pierre Pellegrin (dir.) (trad. du grec ancien), Aristote : Œuvres complètes, Paris, Éditions Flammarion, , 2923 p. (ISBN 978-2-08-127316-0).

- Luc Brisson (dir.) (trad. du grec ancien), Hipparque : Platon, Œuvres complètes, Paris, Éditions Flammarion, (1re éd. 2006), 2204 p. (ISBN 978-2-08-121810-9).

- Suzanne Amigues, Recherches sur les plantes : À l’origine de la botanique, Belin, , 432 p. (ISBN 978-2-7011-4996-7).

- Platon, Œuvres complètes, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade, 2 volumes), Paris, 1970-1971

- Platon, Œuvres complètes. Hipparque, édition de Léon Robin, Belles Lettres (Collection des universités de France), Paris, 1970