Grande grève des mineurs d'Anzin

La grande grève des mineurs d'Anzin est une longue grève des mineurs de la compagnie des mines d'Anzin en 1884 qui aboutit à l'autorisation des syndicats par la loi Waldeck-Rousseau.

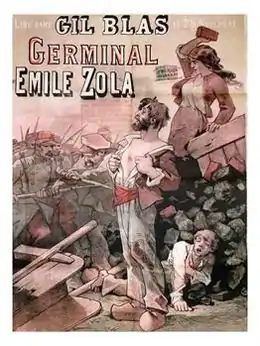

Elle regroupa plus de 10 000 grévistes pendant 56 jours et, répercutée par la presse, eut un retentissement national. Émile Zola s'en inspira pour écrire Germinal.

Contexte

La Restauration créa un contexte économique favorable au développement des industries du Nord, entre autres par son protectionnisme. La Compagnie des mines d'Anzin devint une société importante, comptant parmi les membres de son conseil d'administration des personnalités politiques influentes.

En 1833, les mineurs de la compagnie entamèrent une grève connue sous le nom d'émeute des quatre sous, la revendication étant l'annulation d'une baisse de salaire de ce montant décidée par la compagnie. Au bout de quatre jours de grève, et d'occupation du siège, la compagnie des mines fit appel à la troupe, et 3 000 soldats occupèrent les corons et les fosses[1]. Les mineurs reprirent le travail sans avoir rien obtenu. Les meneurs furent jugés pour coalition, et condamnés pour certains à des peines légères ; mais les journaux se faisant l'écho du procès révélèrent la condition des mineurs, et la Compagnie finit par céder sur la question du salaire[2].

Avec la découverte de la continuation du gisement houiller dans le Pas-de-Calais en 1841, la Compagnie des mines d'Anzin, qui se trouvait jusque-là en situation de quasi-monopole, fut soumise à plus forte concurrence, face à des sociétés plus modernes. Répercutant sur son personnel les nouvelles contraintes de rentabilité, elle connut plusieurs grèves dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui affectèrent la ville d'Anzin dont elle demeurait le principal employeur, et où les corons furent occupés par la troupe à plusieurs reprises[3].

En 1882, le crash de l'Union générale, né de spéculations boursières des milieux catholiques, mit en difficulté les compagnies minières pour plusieurs années.

En 1883, Émile Basly créa à Anzin le premier syndicat de mineurs.

Causes directes

C'est en février 1884 qu'éclate la grande grève des mineurs d'Anzin.

La cause de cette grève est un changement d'organisation : le boisage de galeries, jusque-là confié aux raccommodeurs fut affecté aux mineurs de fond eux-mêmes. Non seulement cela leur faisait un manque à gagner, puisqu'ils étaient payés à la quantité de houille remontée, mais cela privait également les mineurs les plus âgés de leur emploi. En effet, ces derniers se voyaient traditionnellement attribuer le rôle de raccommodeur.

Déroulement

Dès le début de la grève, le renvoi de 140 syndicalistes durcit le conflit.

Elle regroupa plus de 10 000 grévistes pendant 56 jours. Répercutée par la presse, elle eut un retentissement national[4]. Cette grève est qualifiée de « relativement calme » par l'historienne Diana Cooper-Richet malgré le dynamitage des maisons des ouvriers jaunes et trois jours d'émeute du 4 au 6 avril (en 1872, les mineurs en grève avaient tiré sur l'armée envoyée contre eux). La compagnie licencia 2 000 mineurs à la fin de la grève[5]. Mais la compagnie des mines ne céda pas, et le les mineurs reprirent le travail.

Suites

C'est à cette occasion qu'Émile Zola vint se documenter à Anzin pour son roman Germinal

Une conséquence de cette grève est la légalisation des syndicats[6] par la loi Waldeck-Rousseau, mais paradoxalement, il faut attendre 1898 pour qu'un syndicat existe de nouveau à Anzin[4].

Sources

Bibliographie

- Collectif, Le Nord, de la Préhistoire à nos jours, Saint-Jean-d'Angély, Bordessoules, , 381 p. (ISBN 2-903504-28-8)

- Diana Cooper-Richet, Le Peuple de la nuit : Mines et mineurs en France, Paris, Perrin, coll. « Terre d'histoire », , 441 p. (ISBN 2-262-01328-4)

- Diana Cooper-Richet. La foule en colère : les mineurs et la grève au XIXe siècle. In: Revue d'histoire du XIXe siècle, Tome 17, 1998/2. Les foules au XIXe siècle. pp. 57-67

- Gérard Dumont et Valérie Debrabant, Les 3 âges de la mine, Lille, La Voix du Nord & Centre historique minier de Lewarde, 51 p. (ISBN 978-2-84393-107-9)

- (en) Marcel Gillet, Histoire sociale du Nord et de l'Europe de l'Ouest, Lille, Presses Univ. Septentrion, , 642 p. (ISBN 2-86531-020-5, lire en ligne)

Notes et références

- Bruno Mattei, Rebelle, rebelle! : révoltes et mythes du mineur, 1830-1946, Editions Champ Vallon, (lire en ligne), p. 14 à 17

- Diana Cooper-Richet, Le Peuple de la nuit : mines et mineurs en France, Paris, Ed Perrin - Terre d'histoire, , 441 p. (ISBN 2-262-01328-4), p. 212

- Gérard Dumont et Valérie Debrabant, Les 3 âges de la mine, La Voix du Nord & Centre historique minier de Lewarde (ISBN 978-2-84393-107-9), p. 32, tome 2

- Collectif, Le Nord, de la Préhistoire à nos jours, Bordessoules, 1988, p. 263 (ISBN 2-903504-28-8)

- Diana Cooper-Richet, La foule en colère : les mineurs et la grève au XIXe siècle, Revue d'histoire du XIXe siècle, Tome 17, 1998/2. Les foules au XIXe siècle, p. 60.

- Cooper-Richet Diana, « La foule en colère : les mineurs et la grève au XIXe siècle. », Revue d'histoire du XIXe siècle, , voir pages 61 et 66 (www.persee.fr/doc/r1848_1265-1354_1998_num_17_2_2342)