Frankfurter Wachensturm

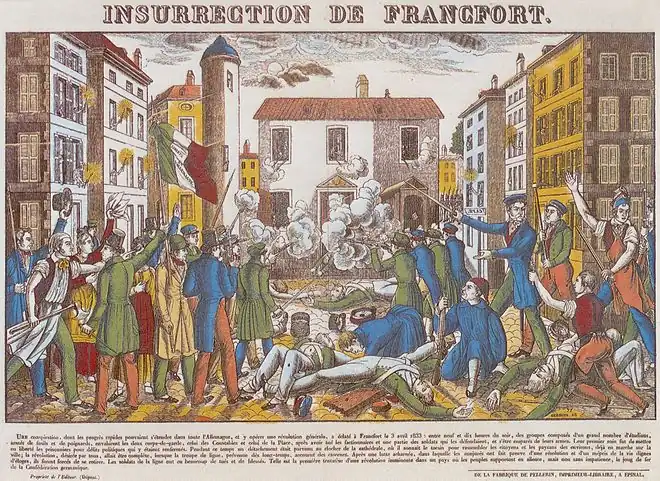

Le Frankfurter Wachensturm (« attaque de la garde de Francfort »), du , est la tentative d'une cinquantaine de militants de déclencher une révolution dans les États allemands par un raid sur la garde principale et sur la garde de Konstable de Francfort-sur-le-Main, puis par la prise de contrôle du Parlement confédéral.

Avec la fête de la Wartbourg et la fête de Hambach, l'attaque de la garde de Francfort est une des actions révolutionnaires les plus spectaculaires de la période du Vormärz, annonciatrices de la révolution de mars 1848.

Contexte historique : les États allemands du traité de Vienne

À la suite du congrès de Vienne, les États allemands sont dotés d'une nouvelle structure, en remplacement de la Confédération du Rhin (1806-1813), elle-même successeur du Saint-Empire romain germanique aboli par Napoléon en 1806.

Le traité de Vienne crée la Confédération germanique, organisme doté de faibles pouvoirs réunissant les États souverains allemands (Prusse, Autriche, Bavière, etc.). Le seul organisme politique de la confédération est son parlement, le Bundestag, assemblée permanente formée des représentants des différents états membres, dont le siège se trouve à Francfort.

Mais le véritable pouvoir est détenu par les États, en particulier les puissances que sont le royaume de Prusse et l'empire d'Autriche, alliées à la Russie dans le cadre de la Sainte Alliance. Le parlement de Francfort apparaît comme l'instrument de la politique de restauration que mènent les princes allemands et constitue pour les révolutionnaires (libéraux, républicains) un obstacle vers leurs buts politiques : la démocratie et l'unité nationale.

Préliminaires (1830-1832)

L'année 1830 en Europe est marquée par trois événements qui remettent en question l'ordre établi à Vienne en 1815 : la révolution de juillet en France, l'indépendance de la Belgique (par rapport aux Pays-Bas) en septembre, l'insurrection du royaume de Pologne (contre la domination russe). Les aspirations allemandes à la démocratie et à l'unité sont renforcées, malgré la défaite des Polonais (septembre 1831).

La fête de Hambach du organisée, entre autres par Johann Georg August Wirth (de), attire 30 000 partisans de la république. Le second jour de la fête, plusieurs meneurs se retrouvent chez le député Johann Jakob Schoppmann à Neustädter Schießhaus afin de décider de la suite à donner aux événements. Des membres de la Burschenschaft envisagent déjà de prendre le pouvoir par les armes et de former un gouvernement provisoire. Cette solution est rejetée, car considérée comme prématurée par les membres de l'association allemande pour la presse et la patrie (de) qui organisent l'événement.

Mais ils se trouvent confrontés aux réactions de la Confédération contre les orateurs de la fête, notamment le décret du 28 juin renforçant la répression à leur égard, et le mouvement, jusqu'alors plutôt modéré, s'en trouve radicalisé, malgré les arrestations et les départs en exil (en particulier le comité central dit « des Deux-Ponts » qui a fui en France).

Le , , un nouveau comité central est formé à Francfort pour diriger la Preß- und Vaterlandsverein. Le groupe est dirigé par un enseignant originaire de Bad Dürkheim Friedrich Wilhelm Knoebel (de). En août, un accord est trouvé entre ce comité et Gottlob Franck, révolutionnaire originaire de Stuttgart, en vue de la préparation d'une révolte.

Début , Knoebel rencontre le groupe de Stuttgart réuni autour de Franck et de son lieutenant Ernst Ludwig Koseritz. Par la suite, il prend contact à Metz avec Friedrich Schüler, qui est prêt à entrer dans un gouvernement provisoire. Début décembre, il se trouve à Paris, afin d'informer des émigrés allemands et d'autres républicains de ses plans.

Le , la décision est prise à Stuttgart de transformer les Burschenschaften en clubs politiques et de les rallier à la Vaterlandsverein.

Le soulèvement armé est prévu pour le début du mois d'.

Déroulement

Le , les participants, parmi lesquels Karl Schapper, entrent en action à Francfort sous le commandement de Gustav Bunsen (de).

Les participants sont surtout des membres de Burschenschaften, principalement celles de Heidelberg et de Wurtzbourg. Il y a également des officiers expérimentés comme le Polonais en exil Jan Pawel Lelewel (de), frère de Joachim Lelewel.

Le plan consiste d'abord à prendre d'assaut les deux postes de garde de Francfort, d'y récupérer les armes et l'argent qui s'y trouvent. Ils doivent ensuite se rendre au Palais Thurn und Taxis, proche de la garde principale, où siège le Bundestag et y prendre en otage les représentants. Cela doit donner le signal à une révolution dans tout le pays pour la mise en place d'une démocratie.

Mais ce plan a été divulgué aux autorités et est donc condamné dès le départ. Les révolutionnaires apprennent la trahison avant l'assaut mais décident de continuer tout de même, espérant le soutien des paysans de Hesse et des habitants de Francfort.

Ce soutien ne vient pas et les militaires qui attendent les étudiants de pied ferme n'ont aucune difficulté à faire échouer leur plan. Les échanges de tirs font 9 morts et 24 blessés.

Conséquences

Le Bundestag décide d'employer la Bundesexekution (de), c'est-à-dire une résolution contre un des membres de la confédération, en l'occurrence la Ville libre de Francfort. Celle-ci est dotée d'une garnison de 2 500 soldats prussiens et autrichiens stationnée dans la ville même afin de la surveiller.

Cette garnison remet en cause la souveraineté de la ville perçue par les représentants au Bundestag comme un « nids de libéraux »[1] - [2].

Le parlement crée une commission d'enquête sur la révolte. Elle fonctionne jusqu'en 1838, examinant le cas des gens liés aux participants : au total 1 800 personnes sont poursuivies.

La plupart des personnes impliquées fuient donc aux États-Unis. 39 de ceux qui n'ont pu fuir sont condamnés à mort pour haute trahison. Mais certaines de ces condamnations sont ensuite commuées en prison à perpétuité.

Les révolutionnaires emprisonnés bénéficient d'un mouvement de sympathie, même parmi ceux qui considèrent que leur projet était précipité. Quand les surveillants de prison les aident à prendre la fuite, cela leur vaut d'être célébrés dans des tracts et des chansons[3].

Bibliographie

- (de) Cornelia Foerster, Der Preß- und Vaterlandsverein von 1832/33. Sozialstruktur und Organisationsformen der bürgerlichen Bewegung in der Zeit des Hambacher Festes, Trèves,

- (de) Harry Gerber et Paul Wentzcke, Quellen und Darstellungen zur Geschichte der Burschenschaft und der deutschen Einheitsbewegung, t. 14, Berlin, , « Der Frankfurter Wachensturm vom 3. April 1833. Neue Beiträge zu seinem Verlauf und seiner behördlichen Untersuchung », p. 171–212

- (de) Georg Heer, Geschichte der Deutschen Burschenschaft, Die Demagogenzeit 1820–1833, t. 2, Heidelberg,

- (de) Josef Jakob, Die Studentenverbindungen und ihr Verhältnis zu Staat und Gesellschaft an der Ludwigs-Maximilian-Universität Landshut/München von 1800 bis 1833, thèse à l'université de Hagen, , p. 179–181, 206–209, 211–217

- (de) Peter Kaupp, Horst Bernhardi et Ernst Wilhelm Wreden, Jahresgabe der Gesellschaft für burschenschaftliche Geschichtsforschung 1980/81/82, Bad Nauheim, , « „Bezüglich revolutionärer Umtriebe“. Burschenschafter im „Schwarzen Buch“ (1838). Ein Beitrag zur Sozialstruktur und zur Personengeschichte des deutschen Frühliberalismus. », p. 73–99

- (de) Sabine Kopf et Helmut Asmus, Studentische Burschenschaften und bürgerliche Umwälzung. Zum 175. Jahrestag des Wartburgfestes., Berlin, , « Studenten im deutschen Press- und Vaterlandsverein – Zum Verhältnis von Burschenschaften und nichtstudentischer bürgerlicher Opposition 1832/33. », p. 185–196

- (de) Franz Leininger et Herman Haupt:, Zur Geschichte des Frankfurter Attentats. In: Herman Haupt (Hg.): Quellen und Darstellungen zur Geschichte der Burschenschaft und der deutschen Einheitsbewegung,, t. 5, Heidelberg, , p. 133–148

- (de) Harald Lönnecker, Max Matter et Nils Grosch, Lied und populäre Kultur. Song and Popular Culture, Münster, New York, Munich, Berlin, , « Unzufriedenheit mit den bestehenden Regierungen unter dem Volke zu verbreiten“. Politische Lieder der Burschenschaften aus der Zeit zwischen 1820 und 1850 », p. 85–131

- (de) Harald Lönnecker, « Der Frankfurter Wachensturm 1833 – 175 Jahre Aufstand für nationale Einheit und Freiheit », Burschenschaftliche Blätter, nos 123/3, , p. 111–118

- (de) Georg Polster, Politische Studentenbewegung und bürgerliche Gesellschaft. Die Würzburger Burschenschaft im Kräftefeld von Staat, Universität und Stadt 1814–1850, Heidelberg, , p. 192 et suivante, 198–203, 207–214, 229 et suivante, 247–259

- (de) Severin Roeseling, Burschenehre und Bürgerrecht. Die Geschichte der Heidelberger Burschenschaft von 1824 bis 1834., Heidelberg, , p. 150–235, 244–289, 296–312, 315–321, 324–329

Liens externes

Notes et références

- « liberales Nest »

- (de) W. Klötzer, Frankfurt, das Liberalennest,

- Par exemple : , « In dem Kerker saßen/ zu Frankfurt an dem Main ... » (consulté le )