Français du Missouri

Le français du Missouri, autrefois appelé français de Haute-Louisiane ou français du Pays des Illinois, aussi connu sous le nom de Paw Paw French, est une variété régionale de français parlée au nord de la Vallée du fleuve Mississippi, dans le Midwest des États-Unis d’Amérique, et notamment à l’est de l’État du Missouri (d’où son nom courant de français du Missouri, bien qu’il serait plus juste de parler de français du Pays des Illinois ou de français du Mississippi).

| Français du Missouri | |

| Pays | |

|---|---|

| Région | Missouri Illinois Indiana |

| Nombre de locuteurs | Probablement moins d'une centaine aujourd'hui |

| Classification par famille | |

|

|

| Statut officiel | |

| Langue officielle | Non |

| Étendue | langue individuelle |

| Type | langue vivante |

| Échantillon | |

| Extrait de t's Good To Tell You: French Folk Takes from Missouri de Rosemary H. Thomas, 1982 :

|

|

| Carte | |

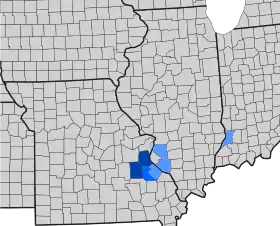

Répartition du français du Missouri dans les trois États du Missouri, de l’Illinois et de l’Indiana. | |

Le français du Missouri descend du français parlé par des colons venus du Canada français à partir de la fin du XVIIe siècle, il est donc particulièrement proche du français du Michigan, du français de l’Ontario ainsi que du français québécois. Jusqu’aux années 1960, il était largement répandu dans de nombreuses villes des États du Missouri, de l’Illinois et de l’Indiana (notamment à Bonne-Terre, Valles Mines, Desloges, De Soto, Sainte-Geneviève, La Vieille Mine, Saint-Louis, Richwoods, Prairie du Rocher, Cahokia, Kaskaskia et Vincennes), mais son déclin depuis lors fut fulgurant et La Vieille Mine (Missouri) semble être devenu le dernier bastion de cette variété pluricentenaire et unique de français[1] - [2].

Les locuteurs du français du Missouri ont coutume de s’appeler eux-mêmes créoles.

L'estimation du nombre de locuteurs est aujourd’hui difficile à établir. De plusieurs milliers au début des années 1980, ils seraient descendus à une centaine de locuteurs natifs aujourd'hui, voire moins, et la plupart âgés. Cet état des lieux est peu optimiste quant à l'avenir du français du Missouri, mais il faut cependant noter un renouveau de la langue auprès des générations plus jeunes ces dernières années, notamment grâce à la fondation de la Illinois Country French Preservation Inc. et l'organisation de cours d'apprentissage dans diverses villes du Missouri et de l'Illinois ainsi qu'en ligne.

Le français du Missouri n'en demeure pas moins aujourd’hui globalement considéré comme une variété de français sérieusement en danger.

Présentation

Un témoignage de 1930 du chercheur américain W. M. Miller rapporte que ce dialecte était encore parlé par une partie substantielle de la population de Vieille Mine, près de la ville de Potosi dans le sud-est de l’État, où sont installés les Mines de plomb du sud du Missouri. Les habitants s’étaient établis dans la région en l’an 1785 et avaient réussi à éviter le phénomène d’anglicisation pendant plusieurs générations consécutives. Toutefois, au même titre que le français cadien, ce dialecte fit de nombreux emprunts lexicaux et syntaxiques à l’anglais[3].

Cet héritage français s’explique en grande partie par le fait qu’au XVIIIe siècle, la Nouvelle-France fut cédée au Royaume-Uni, ce qui n’empêcha pas la continuation de la colonisation francophone. Par exemple, la ville de St-Louis, nommée en l’honneur de Louis IX, est la deuxième plus grande ville de l’État. Le premier évêque de cette localité, Mgr Guillaume-Valentin Dubourg, avait été nommé pour servir les nombreux colons de la région[4].

Dans les années 1980, le nombre de locuteurs d’origine ayant pour langue maternelle le français était évalué à un peu plus d’un millier de personnes[5].

En 2014, le Paw Paw French était fortement menacé[6] - [7] - [8].

Caractéristiques phonétiques

_-_Geographicus_-_AmeriqueSeptentrionale-covensmortier-1708.jpg.webp)

D'un point de vue phonétique, le français du Missouri est bien plus proche du français du Québec que du français de Louisiane, bien que tous les français de Nouvelle-France partagent de nombreuses caractéristiques phonétiques communes.

Le français québécois ayant évolué dans sa prononciation depuis la Révolution Tranquille et s'étant quelque peu rapproché du français européen sur plusieurs points (oi prononcé oua et non ouè comme autrefois, r roulé disparaissant progressivement de l'accent montréalais, etc.), cette proximité des accents québécois et missourien tend à s’estomper, l'accent du français du Missouri demeurant réellement conservateur. L'accent du français missourien conserve en effet inchangées de grandes caractéristiques autrefois communes également du Québec et qui découlent tout droit de la langue que parlaient les colons français aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Affrication de d et t

Tout comme le français québécois, le français missourien transforme les t et les d en ts et dz devant les voyelles i et u. Ainsi, pour le verbe dire, un Français du Missouri dira dzire tout comme les Français du Québec là où un Français européen prononcera dire. De même, un Français du Missouri, tout comme son cousin du Québec, dira partsir au lieu de partir dans la bouche d'un Français européen. Les mots aujourd'hui et nature seront de même prononcés aujourdz'hui et natsure par les Français du Missouri tout comme par les Français du Québec.

R roulé

L'évolution de r en français d'un r roulé vers le r que nous connaissons actuellement (dit r uvulaire) commença à se faire dans le parler de la noblesse de cour vers le milieu du XVIIe siècle. Le r roulé restait très largement majoritaire dans les autres couches de la société, seule une minorité noble l'ayant abandonné pour prononcer un r dit uvulaire ou grasseyé qui est le r standard du français parisien d'aujourd'hui. Cette différence de caste dans la langue se répercuta en Nouvelle-France : les cadres de la colonie, d'ascendance noble, s'installaient plutôt à Québec tandis que le peuplement se faisait ailleurs avec des personnes issues du Tiers État. C'est l'accent de ces marins ou fils de paysans installés en Nouvelle-France, et particulièrement en Haute-Louisiane, qui légua au français du Missouri son accent si caractéristique qui conserve ce r roulé. Le français du Québec sera, lui, tiraillé entre la prononciation du r parisien de Québec et celle roulée des autres régions, en particulier de Montréal. Au Québec, cette première prononciation, plus proche de celle du français européen, triomphera finalement, tandis que dans le Missouri, c'est l'ancien accent qui fut conservé jusqu'à nos jours.

Oi prononcé ouè

Avant le début du XIXe siècle et l'installation de la bourgeoisie parisienne au sommet du pouvoir social et culturel en France (consécutivement à la Révolution française), la prononciation normale de la diphtongue oi était ouè. Dans la France d'Ancien Régime, la prononciation de oi en ouâ était considérée comme fautive voire vulgaire et était spécifique de la Champagne et de l'est de l'Île-de-France. La colonie en Amérique ayant été fondée et développée avant la Révolution française et donc avant ce changement dans la norme de prononciation, il est donc naturel que les colons français en Amérique aient parlé le français suivant la norme du rouè et prononcé ouè la diphtongue oi. Ce trait, s'il tend à s'effacer au Québec du fait de l'influence du français européen, reste cependant de norme en français du Missouri, la diphtongue oi est donc systématiquement prononcée ouè et la prononciation ouâ n'y existe pas.

Un Français du Missouri prononcera donc croyez-moi de cette façon crouèyez-mouè et des mots comme roi, foi, droit seront prononcés rouè, fouè, drouète.

Prononciation de /o/ au lieu de /u/

La mutation du son /o/ en /u/ n’étant pas encore pleinement aboutie au XVIIe siècle, le français de Nouvelle-France a gardé quelques exemples de l’ancienne prononciation inchangés tandis que le français européen a continué l’évolution. Plus tard, le français québécois s’alignera sur la prononciation française européenne tandis que le français du Missouri restera fidèle à la langue du XVIIe siècle (de même pour le français de Louisiane). Ainsi, là où le Français européen et le Québécois diront « poumon », le français du Missouri et de Louisiane dira « pomon » (comme en ancien français). Le mot « gourdon » est de même resté « gordon » comme en ancien français.

Prononciation de -onn- et -omm-

De même que pour le point précédent, le français du Missouri a gardé la particularité de prononcer « bon-ne » ou « pon-me » les mots « bonne » et « pomme », et il en va de même pour tous les mots en -onn- ou -omm- (connaître, commun, homme, comme, donner, honnir, connaissance, etc.). C’est un signe que la dénasalisation de ces voyelles, commencée au XVIIe siècle, s’est produite en France après le départ des colons. En ancien et moyen français, la prononciation missourienne de ces mots était la norme.

Maintien de la prononciation de quelques consonnes finales

Ce trait, commun dans plusieurs parlers régionaux dans la France d'Ancien Régime, se retrouve dans le français du Nouveau-Monde. Tout comme le français québécois, le français du Missouri a tendance à prononcer le -t final dans certains mots : fait (participe passé de faire et nom commun) est prononcé faite, tout est prononcé toute, droit est prononcé drouète, lit se dit litte. On note également le mot coup prononcé coupe.

Caractéristiques grammaticales

Le français du Missouri partage avec le français de Louisiane, le français acadien et le français québécois, quelques divergences dans la grammaire. Certaines de ces particularités lui sont propres mais la plupart sont également connues en Louisiane, en Acadie et au Québec, ainsi que dans de nombreux parlers régionaux en France (dont ils tiennent leur origine) :

Verbe aller

Comme dans beaucoup de parlers régionaux en France ainsi que tous les autres dialectes français d'Amérique, le français du Missouri connaît la forme je vas et l'emploie très souvent au lieu de la forme classique je vais.

Cette forme est parfois contractée à l'oral en j'vas (sans liaison avec l's) ou, plus familièrement, en m'as, une dernière forme que connaît également le français québécois et qui semble tenir son origine de Normandie (la forme m'as signifiant je vais est en effet attestée jusque dans les années 1950 en parler cauchois de Seine-Maritime). Cette dernière forme semble venir d'une contraction non pas de je vas directement mais de l'expression (je) m'en vas.

Le français du Missouri contracte également à l'oral tu vas en t'as, ce qui est une évolution qui lui est propre, on ne la retrouve en effet dans aucun dialecte français d'Amérique (il s’agit probablement d’un analogie avec m’as).

Imparfaits calqués sur le présent

Comme en acadien, parfois en québécois, ainsi que plus souvent en louisianais, le français du Missouri a tendance à calquer les formes de l'imparfait de ses verbes irréguliers sur leur conjugaison au présent. En français du Missouri, ce sont surtout les formes ils ontvaient et ils sontaient (pour ils avaient et ils étaient, calquées sur ils ont et ils sont) qui sont attestées, mais on peut légitimement penser que d'autres de ces formes ont été utilisées par le passé comme en louisianais (on trouve en Louisiane les formes je suitais, j'aivais, je vadais pour j'étais, j'avais et j'allais, calquées sur le présent je suis, j'ai et je vas).

Unique auxiliaire avoir au passé

Le français du Missouri n'utilise souvent que le verbe avoir comme auxiliaire pour former le passé composé, même avec les verbes réflexifs. Ainsi, il est parti ce matin se dira l’a parti à matin (prononcé l’a partsi à matin), il s'est fait mal deviendra il s'a fait du mal (prononcé i' s'a fait dzu mâl) etc.

Contraction de à la en à'

Comme le français québécois et à la différence du français louisianais, le français du Missouri contracte l'article avec la préposition dans certains cas d'une manière différente du français classique. Ainsi, à la se trouve contracté en à' : il est parti à la maison se dira ainsi ainsi l’a parti à' maisonne, prononcé l'a partsi à maison-ne.

Contractions facultatives

De la même manière qu'en français louisianais mais à la différence du français québécois, le français du Missouri ne contracte de le et de les en du et des que facultativement, il n'est pas rares d'entendre les formes pleines de le et de les alterner avec du et des dans la bouche des locuteurs natifs.

Pronoms

Contrairement au français québécois, le français du Pays des Illinois redouble régulièrement le sujet : le chien l'a sorti asteur, les femmes ils ontvaient faim, l'herbe alle était haute.

Il et alle

Le pronom masculin de la troisième personne du singulier est il comme en français classique. Il est toujours prononcé i’. Devant une voyelle cependant, il devient l’. Ainsi : il s’en est allé se dira il s’a en allé mais il est allé à l’épicerie deviendra l’a allé à’ grocerie.

Le pronom féminin de la troisième personne du singulier est alle prononcé a’ devant une consonne et al’ devant une voyelle.

Nous-autres, vous-autres et eux-autres

Comme les autres dialectes français d'Amérique, le français du Missouri fait un grand usage des pronoms rallongés nous-autres, vous-autres et eux-autres.

On à la place de nous

Le pronom on est utilisé de préférence au lieu de nous, comme c'est aussi souvent le cas en français européen à l'oral ainsi que dans les autres dialectes français d'Amérique.

Omission de que

Comme complémenteur, que est parfois omis à l'oral. Un Français du Missouri pourra ainsi dire (i') faut je fasse au lieu de il faut que je fasse. Cette particularité se trouve aussi en français louisianais.

Récurrence de ça fait que

Comme les autres parlers français d'Amérique, le français du Missouri fait un usage très récurrent de la locution ça fait que qui se trouve parfois sans le que, comme de nombreuses autres locutions.

Caractéristiques lexicales

On trouvera dans le Wiktionnaire une nomenclature exhaustive et mots et expressions typiques du français du Missouri.

Quelques exemples de vocabulaire

| Français du Missouri | Français classique |

|---|---|

| beaujour | bonjour |

| à c't'heure | maintenant |

| droit là | tout de suite |

| aussitte, itou | aussi |

| icitte | ici |

| un char | une voiture |

| une piastre | un dollar ou l'argent |

| quocé ça-là ? | qu'est-ce que c'est que ça ? |

| un bétail | un insecte |

| une borgnasse | une borgnesse, vieille femme (borgne) |

| une brindgème | une aubergine |

| un candi | une bonbon |

| un chat-chouage | un raton-laveur |

| une esquilette | une poêle |

| un estourneau | un étourneau |

| une fève | un haricot |

| une maisonne | une maison |

| un maringouin | un moustique |

| une metche | une allumette |

| un oiseau à mouches | un colibri |

| une patate | une pomme de terre |

| une pistache | une cacahuète |

| une rabiole | un navet |

| amarrer | attacher |

| haler | tirer |

| barrer | fermer |

| s'adonner | s'entendre |

Notes et références

- « La fête annuelle de l’automne à la Vieille Mine au Missouri », Texte en français réapproprié du Missouri, (consulté le )

- « Parlez-vous le français paw-paw? », sur canada.ca, Radio-Canada, (consulté le ).

- (en) W. M. Miller, « Missouri's Paw Paw French », vol. 3, (consulté le ).

- Annabelle Malville, Louis William Dubourg, Chicago, vol. 2, 1986.

- (en) (en)Les Francophones d’origine dans le Missouri, (consulté le ).

- Laurent Pointecouteau, « Le «paw-paw French», un dialecte français en voie de disparition aux États-Unis », Slate.fr, (consulté le )

- Bridgi Bowden, « Le français paw-paw s’éteint à petit feu », courrierinternational.com, (consulté le )

- http://languedutravail.org/nouvelle/etats-unis-le-francais-paw-paw-seteint-petit-feu (consulté le ).

Voir aussi

Sources et bibliographie

- Bridgi Bowden, Jake Godin et Ryan Schuessler, « Le français paw-paw s’éteint à petit feu », Courrier international, no 1245, , p. 36-37 (ISSN 1154-516X) — Initialement publié en anglais le dans Al Jazeera America, New York.