Fosse d'Haveluy

La fosse d'Haveluy de la Compagnie des mines d'Anzin est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Haveluy. Les travaux des deux puits commencent en 1866 et la fosse commence à produire en 1868. Les terrils nos 157 et 158 sont édifiés à l'est de la fosse. Des cités sont bâties. La fosse est détruite durant la Première Guerre mondiale. Elle est reconstruite avec deux chevalements en béton armé, dont celui du puits no 1 est similaire à celui du puits no 2 de la fosse Dutemple, conservé. La fosse cesse d'extraire en . Elle doit alors ensuite servir à l'aérage.

| Fosse d'Haveluy | |

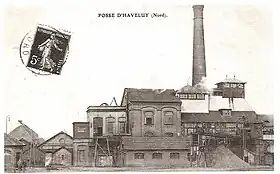

La fosse d'Haveluy vers 1900. À gauche, les molettes du puits no 2 dépassent, le chevalement du puits no 1 est à droite. | |

| Puits d'Haveluy n° 1 | |

|---|---|

| Coordonnées | 50,354023, 3,406107[BRGM 1] |

| Début du fonçage | 1866 |

| Mise en service | 1868 |

| Profondeur | 668 mètres |

| Arrêt | (extraction et service) vers 1953 (aérage) |

| Remblaiement ou serrement | 1954 |

| Puits d'Haveluy n° 2 | |

| Coordonnées | 50,354295, 3,405954[BRGM 2] |

| Début du fonçage | 1866 |

| Mise en service | 1868 |

| Profondeur | 543 mètres |

| Arrêt | vers 1953 (aérage) |

| Remblaiement ou serrement | 1954 |

| Administration | |

| Pays | France |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Commune | Haveluy |

| Caractéristiques | |

| Compagnie | Compagnie des mines d'Anzin |

| Groupe | Groupe de Valenciennes |

| Ressources | Houille |

| Protection | |

La Compagnie des mines d'Anzin est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Valenciennes. Les puits sont comblés en 1954. Les installations de surface sont détruites vingt ans plus tard.

Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes des puits d'Haveluy nos 1 et 2. Les cités ont été rénovées. Il subsiste trois bâtiments de la fosse, ainsi qu'une partie des murs d'enceinte. Les deux terrils ont été conservés, et le no 157 est entré en combustion au début des années 2000, tandis que le no 158 est entièrement boisé. Deux cités, un dispensaire et les deux terrils ont été classés le au patrimoine mondial de l'Unesco.

La fosse

Fonçage

Les deux puits de la fosse d'Haveluy sont commencés en 1866 par la Compagnie des mines d'Anzin à Haveluy[A 1]. Le puits no 2 est situé à 30 mètres au nord-nord-ouest[note 2] du puits no 1.

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Les orifices des puits sont situés à l'altitude de 29 mètres[JD 1]. Le terrain houiller est atteint à la profondeur de 71 mètres[JD 1], au nord de l'affleurement de la veine Charlotte[F 1].

Exploitation

La fosse commence à extraire en 1868[A 1]. Les terrains y sont généralement en plat, avec inclinaison de 40 à 45° vers le sud[F 1]. Ils sont parfois relevés par de petits droits tout à fait locaux. Ce genre d'allure est surtout localisé autour des puits. Les couches de houille manquent de régularité et subissent des appauvrissements locaux, probablement à cause du voisinage du cran de retour, qui passe en affleurement à 300 mètres au sud de la fosse. Parmi les crans qui disloquent le gisement, le plus important a reçu le nom de cran d'Haveluy[F 1]. Il traverse le puits à la profondeur de 190 mètres et présente une direction nord 75° ouest, avec pente de 45° au sud. Malgré le sens de son plongement, ce sont les terrains du midi qui ont monté sur lui qui ont monté sur lui de 200 mètres environ, suivant sa ligne de plus grande pente. Il s'agit, dans le jargon des mineurs, d'une « faille à l'envers », un droit brisé en quelque sorte[F 1].

Du côté du nord, les explorations n'ont été poussées en bowette qu'à cent mètres au-delà de la veine Charles, à l'étage de 304 mètres, mais à l'extrémité de la galerie, on a continué les recherches en beurtia, sans obtenir de résultat[F 1]. Au sud, les bowettes des étages de 220 et 340 mètres ont atteint le cran de retour à 150 mètres de la veine Edmond, puis ont été poursuivies au-delà de cet accident, sur une longueur de 600 mètres, dans des terrains complètement bouleversés[F 1]. La faille d'Abscon a peut-être été traversée dans cet intervalle, la grande irrégularité des terrains marque complètement son passage. Les veines Edmond et Charlotte, voisines de cette région brouillée, sont encore plus irrégulières que les autres, et ne sont que très accidentellement exploitables[F 1].

La fosse est détruite durant la Première Guerre mondiale[A 1]. Elle est reconstruite avec des chevalements en béton armé. Le puits no 1 dispose d'un chevalement similaire à celui qui a été conservé au puits no 2 de la fosse Dutemple[1], alors que le puits no 1 dispose d'un chevalement sommaire, et de petite taille. Le bâtiment de la salle des machines est commun aux deux puits, et situé entre les deux. En conséquence, le puits no 1 assure l'extraction et le service, tandis que le puits no 2 assure l'aérage[1]. La fosse d'Haveluy cesse d'extraire en , après avoir produit 7 209 600 tonnes de houille[A 1].

La Compagnie des mines d'Anzin est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Valenciennes[B 1]. Les puits nos 1 et 2, respectivement profonds de 668 et 543 mètres[A 1], sont remblayés en 1954. Les installations de surface sont principalement détruites en 1974.

Reconversion

Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes des puits d'Haveluy nos 1 et 2. Le BRGM y effectue des inspections chaque année[2]. De la fosse, il subsiste trois bâtiments, dont les bains-douches et le poste de secours[3], ainsi qu'une partie des murs d'enceinte[4].

.JPG.webp) Le poste de secours.

Le poste de secours..JPG.webp) Vue latérale du poste de secours.

Vue latérale du poste de secours..JPG.webp) Les bains-douches.

Les bains-douches..JPG.webp) Les bains-douches.

Les bains-douches..JPG.webp) Une partie du carreau de fosse vu depuis le sommet du terril no 157.

Une partie du carreau de fosse vu depuis le sommet du terril no 157..JPG.webp) Le mur d'enceinte.

Le mur d'enceinte.

Les terrils

Deux terrils résultent de l'exploitation de la fosse[5]. Tous deux font partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été classés le au patrimoine mondial de l'Unesco. Ils constituent une partie du site no 15[6].

Terril no 157, Haveluy Nord

.JPG.webp)

.JPG.webp)

- 50° 21′ 22″ N, 3° 24′ 34″ E

Le terril no 157, Haveluy Nord, situé à Haveluy, est le terril conique de la fosse Haveluy des mines d'Anzin. Haut de cinquante mètres, il est entré en combustion au début du XXIe siècle[7].

Terril no 158, Haveluy Sud

- 50° 21′ 16″ N, 3° 24′ 36″ E

Le terril no 158, Haveluy Sud, situé à Haveluy, est le terril conique de la fosse Haveluy des mines d'Anzin. Haut de vingt mètres, il est de plus petite taille que l'autre terril[8].

Les cités

De vastes cités ont été bâties à proximité de la fosse. La cité de corons de la fosse et son dispensaire de la Société de Secours Minière, ainsi que la cité pavillonnaire du Bas Riez, font partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été classés le au patrimoine mondial de l'Unesco. Ils constituent une partie du site no 15[6].

.JPG.webp) Des habitations groupées par deux.

Des habitations groupées par deux..JPG.webp) Une habitation d'ingénieur.

Une habitation d'ingénieur..JPG.webp) Des habitations groupées par deux.

Des habitations groupées par deux..JPG.webp) Des habitations groupées par deux.

Des habitations groupées par deux..JPG.webp) Les cités vues depuis le sommet du terril no 157.

Les cités vues depuis le sommet du terril no 157..JPG.webp) Les cités vues depuis le sommet du terril no 157.

Les cités vues depuis le sommet du terril no 157.

Notes et références

- Notes

- L'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco concerne la cité de corons de la fosse, son dispensaire de la Société de Secours Minière, la cité pavillonnaire du Bas Riez et les terrils nos 157 et 158.

- Les distances sont mesurées grâce à Google Earth. Dans le cas de puits, la distance est mesurée d'axe en axe, et arrondie à la dizaine de mètres la plus proche. Les têtes de puits matérialisées permettent de retrouver l'emplacement du puits sur une vue aérienne.

- Références

- « Photographie de la fosse d'Haveluy des mines d'Anzin après la Première Guerre mondiale », sur Wikimedia Commons

- [PDF] Bureau de recherches géologiques et minières, « Article 93 du Code minier - Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 2 avril 2008 fixant la liste des installations et équipements de surveillance et de prévention des risques miniers gérés par le BRGM - Têtes de puits matérialisées et non matérialisées dans le Nord-Pas-de-Calais », sur http://dpsm.brgm.fr/Pages/Default.aspx,

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse d'Haveluy des mines d'Anzin », http://minesdunord.fr/

- Jérémy Jännick, « Photographie d'un pan de mur d'enceinte de la fosse d'Haveluy des mines d'Anzin », sur Wikimedia Commons

- Liste des terrils du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, fournie par la Mission Bassin Minier, voir Terrils du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

- « Bassin Minier Nord-Pas de Calais », sur https://whc.unesco.org/, Unesco

- « Fiche du terril no 157 », sur http://www.chainedesterrils.eu/, La Chaîne des Terrils

- « Fiche du terril no 158 », sur http://www.chainedesterrils.eu/, La Chaîne des Terrils

- Références aux fiches du BRGM

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I,

- Dubois et Minot 1991, p. 27

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome II,

- Références à Albert Olry, Bassin houiller de Valenciennes, partie comprise dans le département du Nord, Imprimerie Quantin. Paris,

- Olry 1886, p. 210

- Références à Jules Gosselet, Les assises crétaciques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la France : Région de Valenciennes, vol. IV, Imprimerie nationale, Paris,

- Gosselet 1913, p. 162

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des fosses de la Compagnie des mines d'Anzin

- Groupe de Valenciennes

- Liste des biens du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais classés au patrimoine mondial de l'Unesco, site no 15

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : Des origines à 1939-45, t. I, , 176 p., p. 27.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : De 1946 à 1992, t. II, .

- Albert Olry, Bassin houiller de Valenciennes, partie comprise dans le département du Nord : Études des gîtes minéraux de la France, Imprimerie Quantin. Paris, , 414 p. (lire en ligne), p. 210.

- Jules Gosselet, Les assises crétaciques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la France : Région de Valenciennes, vol. IV, Imprimerie nationale, Paris, , p. 162.