Fosse Audiffret-Pasquier

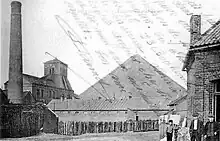

La fosse Audiffret Pasquier, Audiffret-Pasquier ou Gaston d'Audiffret-Pasquier de la Compagnie des mines d'Anzin est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Escaudain. Les puits sont commencés en 1880 et la fosse commence à produire en 1884. Le puits no 2 est équipé d'un chevalement et est destiné à l'extraction. Le puits no 1 n'a pas de chevalement et assure l'aérage. Des cités sont construites aux abords de la fosse, et deux terrils coniques sont constitués par les déchets.

| Fosse Gaston d'Audiffret-Pasquier | |

.jpg.webp) Photochrome de la fosse Audiffret Pasquier et de ses terrils. | |

| Puits Audiffret Pasquier n° 1 | |

|---|---|

| Coordonnées | 50,346179, 3,344414[BRGM 1] |

| Début du fonçage | 1880 |

| Mise en service | 1884 |

| Profondeur | 763 mètres |

| Arrêt | 1967 (service et aérage) |

| Remblaiement ou serrement | 1967 |

| Puits Audiffret Pasquier n° 2 | |

| Coordonnées | 50,346536, 3,344097[BRGM 2] |

| Début du fonçage | 1880 |

| Mise en service | 1884 |

| Profondeur | 763 mètres |

| Arrêt | (extraction) 1967 (service et aérage) |

| Remblaiement ou serrement | 1967 |

| Administration | |

| Pays | France |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Commune | Escaudain |

| Caractéristiques | |

| Compagnie | Compagnie des mines d'Anzin |

| Groupe | Groupe de Valenciennes |

| Ressources | Houille |

| Protection | |

La Compagnie des mines d'Anzin est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Valenciennes. L'entrée d'air est assurée par la fosse Lambrecht à Wallers. La production est traitée au lavoir d'Escaudain. Le , la fosse Audiffret-Pasquier est concentrée sur la fosse Saint-Mark, et cesse d'extraire après avoir produit 10 817 000 tonnes de houille. La fosse Audiffret-Pasquier est ensuite affectée au service et à l'aérage de la fosse Saint-Mark jusqu'en 1967, date à laquelle ses puits profonds de 763 mètres sont remblayés et ses installations détruites. Le terril no 152, Audiffret Nord, est totalement exploité, il n'en reste que sa base, alors que le terril no 153, Audiffret Sud, est conservé.

Un sondage de décompression est entrepris à 27 mètres au nord du puits no 2 en 1989. Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes des puits nos 1 et 2. Le seul vestige de la fosse est son entrée. Les cités ont été rénovées, et les terrils sont des espaces de promenade. Le terril conique n° 153, la cité pavillonnaire Alsace, la cité de corons Audiffret, les maisons d’ingénieurs Audiffret, le laboratoire et le centre médical de la Société de Secours minière, le groupe scolaire de la cité Audiffret, et la cité pavillonnaire Couture, ont été classés le au patrimoine mondial de l'Unesco.

La fosse

Cinq ans après la mise en service de la fosse Chabaud-Latour à Condé-sur-l'Escaut[A 1], la Compagnie des mines d'Anzin décide d'ouvrir une nouvelle fosse à Escaudain.

Fonçage

Les deux puits sont commencés en 1880 au nord de la commune. Le terrain houiller est atteint à la profondeur de 96 mètres[A 2]. Le puits no 2 est entrepris à quarante mètres au nord-nord-ouest[note 2] du puits no 1. La fosse est nommée en l'honneur de Gaston d'Audiffret-Pasquier pour sa part active dans les négociations qui ont abouti aux Lois constitutionnelles de 1875[A 2].

Exploitation

La fosse commence à extraire en 1884 du charbon demi-gras. Les deux puits sont alors profonds de 296 mètres[A 2]. L'extraction est assurée par le puits no 2 alors que le puits no 1 est affecté à l'aérage, ce dernier n'est d'ailleurs pas équipé de chevalement. La fosse est endommagée durant la Première Guerre mondiale.

La Compagnie des mines d'Anzin est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Valenciennes[B 1]. La fosse Lambrecht, sise au sud-ouest de Wallers, et à 2 036 mètres à l'est-nord-est[note 2] de la fosse Audiffret Pasquier, est entrée d'air. La houille extraite est traitée au lavoir d'Escaudain[B 1]. Le , la fosse Audiffret Pasquier est concentrée sur la fosse Saint-Mark, sise sur la même commune à 2 310 mètres à l'est-sud-est[note 2]. Elle cesse alors d'extraire après avoir remonté 10 817 000 tonnes de houille. La fosse Audiffret Pasquier est ensuite affectée au service et à l'aérage de la fosse Saint-Mark jusqu'en 1967, date à laquelle les puits profonds de 763 mètres sont remblayés et les installations détruites[B 1].

Reconversion

Un sondage de décompression est entrepris à 27 mètres au nord[note 2] du puits no 2 du au . Sa profondeur atteint 172,92 mètres[BRGM 3]. Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise la tête de puits. Le BRGM y effectue des inspections chaque année[1]. Le seul vestige de la fosse est son entrée[2].

.JPG.webp) L'entrée de la fosse.

L'entrée de la fosse..JPG.webp) Puits Audiffret-Pasquier no 1, 1880 - 1967.

Puits Audiffret-Pasquier no 1, 1880 - 1967..JPG.webp) Le puits no 1 dans son environnement.

Le puits no 1 dans son environnement..JPG.webp) Puits Audiffret-Pasquier no 2, 1888 - 1967.

Puits Audiffret-Pasquier no 2, 1888 - 1967..JPG.webp) Le puits no 2 dans son environnement, et le sondage de décompression.

Le puits no 2 dans son environnement, et le sondage de décompression..JPG.webp) Le sondage de décompression.

Le sondage de décompression.

Les terrils

Deux terrils coniques résultent de l'exploitation de la fosse[3].

Terril no 152, Audiffret Nord

.JPG.webp)

.JPG.webp)

- 50° 20′ 51″ N, 3° 20′ 47″ E

Le terril no 152, Audiffret Nord, situé à Escaudain, est le terril conique le plus septentrional de la fosse Audiffret-Pasquier des mines d'Anzin. Initialement haut de 65 mètres, il a été exploité, et il n'en subsiste que la base[4].

Terril no 153, Audiffret Sud

- 50° 20′ 46″ N, 3° 20′ 49″ E

Le terril no 153, Audiffret Sud, situé à Escaudain, est le terril conique de la fosse Audiffret-Pasquier des mines d'Anzin. Il n'a pas été exploité, est intact et haut de 65 mètres[5]. Il fait partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été classés le au patrimoine mondial de l'Unesco. Il constitue une partie du site no 19[6].

Les cités

Des cités ont été établies à proximité de la fosse Audiffret-Pasquier. La cité pavillonnaire Alsace, la cité de corons Audiffret, les maisons d’ingénieurs Audiffret, le laboratoire et le centre médical de la Société de Secours Minière, le groupe scolaire de la cité Audiffret, et la cité pavillonnaire Couture, font partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été classés le au patrimoine mondial de l'Unesco. Ils constituent une partie du site no 19[6].

.JPG.webp) Les cités vues depuis le terril no 153.

Les cités vues depuis le terril no 153..JPG.webp) Les cités vues depuis le terril no 153.

Les cités vues depuis le terril no 153..JPG.webp) Des habitations groupées par deux.

Des habitations groupées par deux..JPG.webp) Des habitations groupées par deux.

Des habitations groupées par deux..JPG.webp) Des habitations groupées par deux.

Des habitations groupées par deux..JPG.webp) Des habitations groupées par deux.

Des habitations groupées par deux.

Notes et références

- Notes

- L'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco concerne le terril no 153, la cité pavillonnaire Alsace, la cité de corons Audiffret, les maisons d'ingénieurs Audiffret, le laboratoire et centre médical de la Société de Secours Minière, le groupe scolaire de la cité Audiffret et la cité pavillonnaire Couture.

- Les distances sont mesurées grâce à Google Earth. Dans le cas de puits, la distance est mesurée d'axe en axe, et arrondie à la dizaine de mètres la plus proche. Les têtes de puits matérialisées permettent de retrouver l'emplacement du puits sur une vue aérienne.

- Références

- [PDF] Bureau de recherches géologiques et minières, « Article 93 du Code minier - Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 2 avril 2008 fixant la liste des installations et équipements de surveillance et de prévention des risques miniers gérés par le BRGM - Têtes de puits matérialisées et non matérialisées dans le Nord-Pas-de-Calais », sur http://dpsm.brgm.fr/Pages/Default.aspx,

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse Audiffret-Pasquier des mines d'Anzin », http://minesdunord.fr/

- Liste des terrils du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, fournie par la Mission Bassin Minier, voir Terrils du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

- « Fiche du terril no 152 », sur http://www.chainedesterrils.eu/, La Chaîne des Terrils

- « Fiche du terril no 153 », sur http://www.chainedesterrils.eu/, La Chaîne des Terrils

- « Bassin Minier Nord-Pas de Calais », sur https://whc.unesco.org/, Unesco

- Références aux fiches du BRGM

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I,

- Dubois et Minot 1991, p. 27

- Dubois et Minot 1991, p. 28

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome II,

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des fosses de la Compagnie des mines d'Anzin

- Groupe de Valenciennes

- Gaston d'Audiffret-Pasquier

- Liste des biens du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais classés au patrimoine mondial de l'Unesco, site no 19

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : Des origines à 1939-45, t. I, , 176 p., p. 27-28.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : De 1946 à 1992, t. II, .