Fort de chariots

Le fort de chariots est une tactique militaire mise au point par Jan Žižka (1370-1424), chef des guerres des hussites, consistant à s'abriter derrière des chariots de ferme convertis en chariots de guerre. Appelé Vozová hradba en tchèque (« mur de chariots »), Wagenburg ou tabor en allemand (« fort de chariots »), il a été employé au XVe siècle pour permettre aux hussites de résister aux croisades menées contre eux en Bohême et dans l'est de l'Europe[1]. On retrouve cette tactique sous le nom de laager durant le Grand Trek ainsi qu'au XIXe siècle en Afrique australe pendant les guerres des Boers (notamment au cours de la bataille de Blood River), et en Amérique du Nord lors de la conquête de l'Ouest par les colons européens.

Emploi pendant les guerres hussites

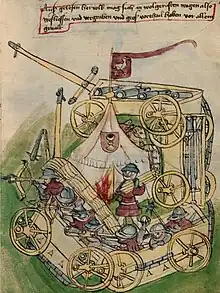

Jan Žižka fait construire des chariots spécialement équipés[2]. Des madriers sont installés pour protéger la tête des défenseurs installés dans les chariots et l'espace entre les roues est fermé par des planches[2]. Ces chariots, disposés en cercle ou en carré serré, sont reliés par des chaines, et des bombardes[2] protégées par des pavois sont disposées dans l'espace entre les chariots.

Ces « forts » sont quelquefois renforcés par un fossé sommaire dont la terre extraite sert de remblai pour protéger les roues[2]. À l'intérieur des chariots, les hommes sont équipés de haquebutes, l'ancêtre des mousquets[2]. L'ensemble est protégé par des fantassins, principalement des paysans de Bohême, armés de hallebardes, fauchards ou fléaux d'armes[2].

Lors de la dizaine d'engagements entre les Hussites et les armées impériales, ils se révèlent quasi imprenables[2]. Ainsi, en juin 1426, lors de la bataille d'Ústí nad Labem (appelée aussi bataille d'Aussig), les 500 chariots de guerre hussites résistent aux 20 000 soldats, dont 5 000 cavaliers, et 180 pièces d'artillerie des croisés allemands[2].

Emplois ultérieurs

Lors de la Journée des Harengs le , un convoi anglais de chariots de victuailles (dont les fameux harengs) se retranche en cercle pour faire face avec succès à une attaque française.

Les Polonais qui y avaient été confrontés face aux Hussites l'adoptent pour contrer les raids des Cosaques[2].

Puis le fort de chariots est utilisé par les Turcs[2]. Les troupes ottomanes de Sélim Ier l'utilisent ainsi (appelé Tâbur çengi) lors de la bataille de Tchaldiran en août 1514 pour venir à bout de la cavalerie perse des Séfévides[2].

En avril 1526, cette tactique est utilisée par Babur, le conquérant timouride de l'Inde, lors de la bataille de Panipat, au nord de Delhi, pour battre l'armée du sultan Ibrahim Lodi et ses éléphants de guerre[2]. Dans ses mémoires, Baburnama, Babur déclarera s'être inspiré du pays des Rums (les habitants de l'Europe qui pour lui désignent les Turcs)[2].

Les progrès de l'artillerie de campagne et sa plus grande mobilité au XVIIe siècle rendent l'usage du fort de chariots caduc en Europe[2].

Cependant, il sera encore utilisé par la suite quand il faut faire face à des opposants ne disposant pas d'une telle artillerie. Cela sera le cas lors de conquêtes européennes en Amérique du Nord (conquête de l'Ouest) et en Afrique australe où les Boers utilisent largement une variante, le laager (mot afrikaans issu du néerlandais leger signifiant « armée » ou « camp ») dans leur conquête du territoire[2]. Ainsi, le , une quarantaine de familles de fermiers Boers sont attaqués à Vegkop par 3 000 guerriers Ndébélés, sur le bord du cours supérieur du fleuve Orange. Le cercle de chariots, protégé par des buissons épineux et des peaux de bœuf tendues entre les roues, résiste à l'attaque : 430 des assaillants sont tués contre seulement deux morts du côté des Boers[2]. De nouveau, deux ans plus tard, le , la tactique du laager montre son efficacité : 500 Boers et 300 métis, sous le commandement d'Andries Pretorius, résistent à 15 000 Zoulous, en tuant près de 3 000 d'entre eux, dans ce qui sera appelé la bataille de Blood River.

Bibliographie

- (en) Stephen Turnbull (ill. Angus McBride), The Hussite Wars, 1419-36, Oxford, Osprey, coll. « Men-at-Arms Series » (no 409), , 48 p. (ISBN 978-1-841-76665-2)

Notes et références

- Jan Biederman, « L’art militaire dans les ordonnances tchèques du XVe siècle et son évolution : la doctrine du Wagenburg comme résultat de la pratique », Médiévales, no 67, , p. 85-102 (DOI 10.4000/medievales.7408, lire en ligne)

- Éric Tréguier, « La Guerre oublié : les Hussites , premiers feux de la Réforme », Guerres & Histoire, no 31, , p. 77 et 78