Famille Fouquet de La Varenne

La Famille Fouquet de la Varenne est une famille noble angevine, originaire de La Flèche.

Descendance des Fouquet de La Varenne et la dévolution du château de Sainte-Suzanne (Maine)

Guillaume, 1er Marquis de la Varenne, eut avec Catherine Foussard trois enfants :

- 1. Guillaume Fouquet de la Varenne, évêque d'Angers, 1584 - 1621.

- 2. René Fouquet, 2e Marquis de la Varenne 1586 - 1656 : prend dès 1606 le titre de baron de Sainte-Suzanne et succède à son père, en 1617, comme seigneur de cette baronnie. Marié à Jeanne Girard, fille de la seconde femme de Guillaume, Jeanne de Poix. Elle lui laisse quatre fils et trois filles; René meurt en février 1656 et Jeanne Girard en 1674..

- 3. Catherine Fouquet (1590 - 1670, épouse 1) de Claude de Bretagne (12 enfants), puis 2) d'Armand de la Porte.

- Les trois premiers fils de René Ier étant morts avant 1670, dont René II, 3e Marquis de la Varenne, c'est le quatrième, Claude II, qui devient, après eux, 4e Marquis de la Varenne, seigneur de Sainte-Suzanne. Il obtient en 1670 des lettres de confirmation de l'engagement fait en 1604 à son grand-père, et en 1679 des lettres de surannation, dûment enregistrées en Chambre des comptes. À cette époque, les vassaux de la baronnie de Sainte-Suzanne avaient à présenter leurs obéissances féodales non pas aux La Varenne, mais au roi de France, à cause de son duché de Beaumont et de sa baronnie de Sainte-Suzanne.

- Claude II de La Varenne (1635 - 1699), qui avait épousé le Marie-Françoise Philiberte de Froullay-Tessé, meurt le ; son fils "Anonyme", né en 1699, lui succède comme Ve et dernier marquis de la Varenne, mais il meurt à l'âge de 15 ans le . Son tutorat avait été exercé par la veuve de Claude II, Marie-Françoise de la Varenne née Froullay-Tessé, fille du maréchal de Tessé.

- Sainte-Suzanne revient alors à la descendance de Catherine-Françoise de la Varenne, fille de René Ier et sœur de Claude II, décédée en 1661, mariée à Hubert de Champagne de Villaines, mère de René Brandelis de Champagne, marquis de Villaines, puis, à la mort de celui-ci, à son épouse Thérèse Le Royer de Forges.

- Deux filles sont issues du mariage de René-Brandelis de Champagne et Thérèse Le Royer de Forges: Anne-Catherine, qui épouse en 1736 Louis César Le Tellier de Louvois et meurt sans postérité ; et Anne-Marie, unie en 1732 à César Gabriel de Choiseul-Praslin. À la mort de la marquise de Villaines sa mère, c'est à Anne-Marie qu'échoient les biens de la maison de Champagne-Villaines, dont la terre de Sainte-Suzanne.

- Leur fils, Arnault César Louis de Choiseul-Praslin épouse en 1754 Marguerite-Philippine de Durfort, duchesse de Lorges; il meurt en 1792.

- En 1789, lors des élections aux États-Généraux, c'est Marguerite de Paralery, veuve de Gaston des Hayes, qui figure sur la liste de la noblesse du Maine en qualité de dame de la baronnie de Sainte-Suzanne.

- En 1792, Marguerite-Philippine de Durfort de Lorges revendique au nom de ses enfants de Choiseul-Praslin la jouissance de la cidevant baronnie de Sainte-Suzanne. Par suite d'une alliance avec cette famille, qui rentre de fait en possession de ses terres, le Prince de Beauvau possède le château au début du XIXe siècle.

- Le château changera ensuite de propriétaire non plus par héritage familial dans la lignée des Fouquet, mais par vente. Le Prince de Beauvau le vend en 1820 au Baron de Damas, qui le revend en 1855 à Mme Hélène Ollivier Veuve Delespinasse. Celle-ci le vend à son tour en 1865 à Mme Marie-Louise Nelly de Girardin, épouse du Vicomte Henri Louis Picot de Vaulogé.

- Ste-Suzanne restera aux Vaulogé pendant plus de 100 ans, habité puis mis en location ou occupé par des colonies de vacances ou des orphelinats, jusqu'à sa revente en 1969, par Mme Marie-Béatrice de Carini-Livonnière, héritière du château, à une société civile immobilière animée par le Dr Aude Chape-Fonquernie, qui font d'importants travaux d'habitabilité et y organisent de nombreuses manifestations culturelles de qualité.

- Le château est enfin racheté par des collectivités territoriales :

- en 1969 par le syndicat intercommunal et départemental pour le développement du tourisme, représenté par la Commune de Sainte-Suzanne,

- puis en 1999 par le Département de la Mayenne, qui entreprend alors un très important chantier de restauration en vue de l'aménagement du logis en Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, inauguré en 2009.

Le château rénové

Le château rénové - voir Pays d'art et d'histoire Coëvrons-Mayenne.

Depuis 2008, une rue de Sainte-Suzanne, qui mène au château qu'il a construit, porte le nom de Fouquet de la Varenne. Une importante exposition lui a été consacrée en 2010 au CIAP (Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) du Château de Sainte-Suzanne (Mayenne).

Les Fouquet de La Varenne à La Flèche

Guillaume Fouquet de la Varenne

- 1593 : construction d'une enceinte fortifiée et rétablissement de l'Élection

- 1595 : établissement d'un siège présidial et d'une juridiction prévôtale, reconstruction du pont des Carmes

- 1597 : travaux d'urbanisme, pavage des rues

- 1599 : établissement de foires franches

- printemps 1603 : intervention de Fouquet auprès du roi : présentation des Jésuites de Verdun pour obtenir le rétablissement de l'Ordre en France, où ils étaient bannis depuis 1594 (attentat de Jean Châtel). L'Édit de rétablissement des Jésuites est signé à Rouen le , et ratifié le . Le roi offre son château, son parc, ses jardins, 300 000 livres et le revenu de plusieurs abbayes et prieurés ; les Fléchois eux-mêmes souscrivent pour 6 000 livres

- 1604 : ouverture du collège Henri IV dans le Château-neuf (actuel Prytanée national militaire), bâti par Françoise d'Alençon de 1539 à 1541

- 1604 : construction d'une grande porte de ville dite porte mancelle, de l'Epau ou de Paris

- 1603-1606 : construction du château de Guillaume Fouquet de la Varenne

- 1606 : adjudication des halles

- 1616 : création d'une Maison de ville.

Le roi ayant été assassiné le , Guillaume rappela à Marie de Médicis que le défunt roi voulait que son cœur reposât dans l'église du collège de La Flèche. Les jésuites reçurent la précieuse relique des mains du prince François de Bourbon-Conti et le lundi , le cortège funèbre quitta Paris pour La Flèche, en carrosse par la route de Chartres. L'arrivée à La Flèche le donna lieu à une impressionnante cérémonie, ordonnancée par Guillaume et René Fouquet de la Varenne et en présence de Hercule de Rohan, duc de Montbazon, pair de France, Grand veneur de France, dans les bras de qui était mort le roi.

La mort du roi amoindrit le rôle de Fouquet mais n'entraîne pas sa disgrâce, puisqu'il se voit confier par Marie de Médicis plusieurs missions diplomatiques en 1611 et 1612 ; il est confirmé le par Louis XIII lieutenant-général de la province d'Anjou et ses terres sont réunies et érigées en marquisat le . Guillaume Fouquet de la Varenne meurt en son château de La Flèche le .

Dès 1609 Guillaume avait obtenu d'Henri IV la faveur de faire édifier son tombeau au pied de l'urne devant contenir le cœur du roi. Lorsque la chapelle du collège fut construite, René de la Varenne en 1655 ajouta au monument le buste de son père et une épitaphe. Mais en 1793 des révolutionnaires étrangers à La Flèche profanent les tombes, brûlent le cœur du roi et dispersèrent les restes de sa famille et de ses meilleurs serviteurs.

Le château de La Flèche

- Guillaume achète maisons et terrains à partir de 1590 et construit le château de 1603 à 1606 dans le style architectural caractéristique du XVIIe siècle, avec porche imposant, deux murs de 55 mètres de long, pavillons bordant l'allée menant au pont-levis et enceinte de douves à eau vive (par dérivation du Loir). Le logis comprend un important corps de bâtiment de deux étages à huit fenêtres chacun, encadré par deux grandes ailes symétriques en potence sur les deux façades. De hautes toitures percées de lucarnes aux ailerons sculptés coiffent majestueusement l'ensemble. Une vaste esplanade rectangulaire formant terrasse entoure le corps de logis. Quatre pavillons carrés reliés par des balustrades à colonnes en ornent les angles.

- La noblesse de province perd beaucoup de son lustre à la fin du règne de Louis XIV, et le château n'est plus aussi prospère sous René, puis Claude II de la Varenne, dont la gestion est médiocre.

- À la mort de celui-ci sa veuve, née Marie-Françoise Philiberte-Damaris de Froullay-Tessé, fille de René de Froulay de Tessé, est encore mineure. Son fils, « Anonyme », 5e marquis de La Varenne, est âgé de quelques semaines et mourra à l'âge de 15 ans. L'intérim du gouvernorat de La Flèche est assuré en 1714 par René-François de Froullay-Tessé, frère de Marie-Françoise, puis en 1733 par François de Briqueville, comte de la Luzerne avec lequel Marie-Françoise s'est remariée en 1715. En 1719 une sentence établit la succession des La Varenne au profit du marquis de Champagne de Villaines (époux de Catherine Françoise de La Varenne, sœur de Claude) et de son fils René-Brandelys de Champagne de Villaines.

- Mais c'est en fait lors du décès de Madame de Briqueville le que la famille de Champagne reprend ses droits sur les seigneuries de La Flèche et de Sainte-Suzanne. Les biens passent ensuite par mariage à la famille de Choiseul-Praslin.

- La période révolutionnaire est mouvementée pour le château, envahi, qui devient entre autres quartier général, maison d'arrêt, infirmerie, écurie pour 250 chevaux, refuge pour les équipages de Saumur et école de canonniers. Le duc César-Hippolyte de Choiseul-Praslin en est bouleversé et meurt à 36 ans en 1793. Pillé et privé de ses richesses, qui en faisaient l'attrait, le château est de plus, gravement endommagé par une tempête le ; il est probablement inoccupé sous l'Empire.

- César-René de Choiseul-Praslin (1779-1846), frère de César-Hippolyte, décide d'abattre le vieux logis et de lotir le parc. La demeure est rasée entre 1818 et 1820.

Les Fouquet de La Varenne à Sainte-Suzanne

Alençon

Alençon.svg.png.webp) Bourbon

Bourbon Vendôme

Vendôme Albret

Albret Navarre

Navarre France

France.svg.png.webp) La Flèche

La Flèche La Varenne

La Varenne

- À la suite de mariages entre les familles d'Alençon et de Bourbon-Vendôme, Sainte-Suzanne devient propriété d'Antoine de Bourbon puis de sa femme Jeanne d'Albret, Reine de Navarre, mère de Henri IV.

Lorsque le futur Henri IV devient roi de Navarre à la mort de sa mère (1572), il observe que son royaume est chargé de « grandes et excessives doibtes (dettes) », et obtient le du roi de France Henri III (roi de 1574 à 1589), des lettres patentes l'autorisant à mettre en vente « les boys et forets de Charnye, Lange et Montaigu situez en la baronnie de Sainte-Suzanne, ensemble les terres vacques, vaines et incultes dudit lieu »… Il vend une partie de ces titres, terres, landes, étangs et taillis le à Honorat de Bouchet, seigneur de Sourches, et à Claude de Bouillé.

- Enfin, le , Henri IV vend, par engagement, à son épouse la reine Marguerite de Valois, dite la « Reine Margot », le reste du domaine de la baronnie dont la forteresse de Sainte-Suzanne, moyennant la somme de 18 000 écus.

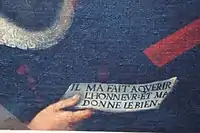

- La reine ne garde pas longtemps cet engagement et Fouquet de La Varenne rachète la seigneurie de Sainte-Suzanne le . Il ne reste alors à Sainte-Suzanne « austres bastiments et logements qu'une ceinture de murailles avec quelques tours et une masse de pierres en forme de donjon. (…) proche laquelle ceinture de murailles et ledit donjon estoit une petitte maison et une cour appelée la cour Marye, et ung petit appenty au long d'icelle (…), dans laquelle petitte maison demeuraient Estienne Deslandes et Marie Arthuis sa femme en qualité de concierges, et que ledit patit appenty servoit de cuisine et de boullangerye ».

- Fouquet achète Sainte-Suzanne car il « conçoit de s'y retirer et d'y construire des bâtiments pour y loger avec sa famille », mais ne concrétise son projet que quelques années plus tard. Il obtient du roi le le permis de faire bâtir jusqu'à le somme de 36 000 livres. Il fait alors « bastir le grand corps de logis dans l'enclos de la ceinture de murailles du château et en faict ruiner le petit logis comme inutile, condamne l'ancien portail et construit à neuf celluy qui est à présent avecq le corps de garde et des escuiryes ; fait faire plusieurs gros piliers (contreforts) de pierre autour de ladite ceinture de murailles pour la soustenir parce qu'elle estoit fendue et preste à cabrer en plusieurs endroictz et menaçoit ruisne, répare toutes les courtines extérieures, ou contre icelles faist faire à neuf une muraille vers la ville, une poterne avecq un corps de garde et des guérittes à toutes les tours, et refaist presqu'à neuf les parapets, letout pour la commodité, utillité et seureté dudit chasteau ».

- Fouquet fait venir le tuffeau d'Angers et les pierres de taille de Bernay dans la Sarthe. Il rabaisse sensiblement la hauteur des remparts au sud-est, réutilise la base de l'une des grosses tours pour construire celle de son nouveau château, remblaie de manière importante la cour entre l'ancien pont-levis et la poterne de la porte de fer. L'ancien pont-levis est désaffecté, et le nouveau portail d'entrée permet aux visiteurs entrants de découvrir majestueusement, avec du recul et de face, la façade et l'entrée du logis.

- Mais Fouquet n'aura pas le temps ni les moyens de poursuivre la construction jusqu'à l'accomplissement du projet tel qu'il l'imaginait au départ. L'assassinat du roi Henri IV par Ravaillac le lui fait perdre ses fonctions, ses titres et ses ressources : Guillaume Fouquet de La Varenne a perdu son protecteur. Le chantier est abandonné, alors que seule la partie ouest est construite : les pierres d'attente sur le pignon nord témoignent encore de nos jours de son intention initiale.

- Guillaume meurt à La Flèche le .

- Le château est caractéristique de l'époque Henri IV, style de transition entre la Renaissance et l'architecture classique : toiture à forte pentes en ardoises d'Angers, façade rythmée par des travées, frontons coiffant les lucarnes rappellent la Renaissance. Mais la sobriété du décor, notamment dans les bossages encadrant les baies, est typique de l'architecture classique, même si le pavillon d'escalier d'entrée, conçu comme une loggia, vient nuancer le caractère dépouillé de cette façade.

- Le bâtiment comprend quatre niveaux : un sous-sol voûté réservé à l'office, avec escalier d'accès direct à la cour ; un rez-de-chaussée, un étage de salles de réception et de chambres, et des combles remarquables (charpente en forme de coque de navire inversée).

- Après la réhabilitation du donjon, du pont-levis, de la porte de fer et d'une partie des remparts de 2003 à 2007, le logis, propriété du Conseil général depuis 2000, a fait l'objet de 2006 à 2009 de travaux importants et abrite depuis le , le CIAP Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine de la Mayenne.