Dynamique de groupe

La dynamique de groupe est l'ensemble des phénomènes, mécanismes et processus psychiques et sociologiques qui émergent et se développent dans les groupes. Elle est du ressort de la psychologie sociale.

Plus précisément, cette expression renvoie aux pratiques suivantes :

- l'étude (description et analyse) des mécanismes et processus spécifiques aux groupes

- l'intervention au sein de groupes dans le but de faciliter la compréhension des processus qui s'y développent, et ce afin de générer un changement qui aura des effets sur le groupe ou ses membres.

- la formation spécifique en groupe permettant de découvrir et de comprendre ce qui se passe dans les relations interpersonnelles au sein d'un groupe ou d'une assemblée de personnes. Une telle formation permet ainsi de se familiariser avec la compréhension des phénomènes et processus de groupe.

Le terme « dynamique des groupes » est donc un terme assez générique qui englobe des activités aussi distinctes les unes des autres que la conduite de réunions, le travail en équipe, l’expression créative en groupe, l’entraînement à la communication dans le groupe, l’entraînement à l’animation de groupes, les techniques de groupes, l’étude des réseaux de communication ou des mécanismes d'émergence du leadership au sein de groupes préexistant ou en créés artificiellement en situation expérimentale[1].

Origine

Au sens originel, la dynamique des groupes constitue le domaine de recherche ouvert par Kurt Lewin et ses assistants vers 1938-39. Dans un sens plus large qui domine actuellement, le même terme tend à désigner à la fois l’ensemble des recherches expérimentales sur les petits groupes et toutes les techniques de groupes qui constituent des moyens dits d’application. Selon Faulx, « depuis ses débuts, l’expression « dynamique des groupes » recouvre un double sens [...] : d’une part, elle désigne l’ensemble des recherches portant sur les phénomènes groupaux [...], et, d’autre part, elle rend compte de pratiques et instruments de formation développés au sein du groupe « restreint » [...]. La connaissance et l’action, mais aussi l’apprentissage individuel et la transformation de l’organisation sont donc[...] indissociables. »[2]

Les techniques de la dynamique de groupe sont donc des instruments de formation, de thérapie, d’animation et d’intervention qui ont pour dénominateur commun de prendre appui sur le groupe »[3].

Différentes catégories de groupes concernées

La dynamique de groupe s'intéresse à des groupes ayant « une réalité sociologique effective[4] ». De Visscher, suivant en cela l'école sociologique de Bruxelles, considère qu'il faut réserver le terme à des ensembles de personnes unis par des relations dont le caractère fonctionnel l'emporte sur les aspects dysfonctionnels. Les groupes à considérer comme concernés par la dynamique de groupes ne sont donc pas des collections d'individus sans rapport les uns aux autres.

Selon Anzieu et Martin[5], la dynamique de groupes concerne à la fois les groupes primaires et les groupes secondaires. Les groupes primaires impliquent une certaine permanence des liens, des relations affectives pouvant devenir fortes et généralement l'émergence de normes de communication. Hooley note une association intime et une collaboration de face-à-face. Il ajoute que la sympathie et le sentiment d'association sont tels qu'ils amènent à se définir comme un « nous » : dans un groupe primaire, « la solidarité et l'obtention d'avantages réciproques y sont spontanées, non calculées ».

Les groupes secondaires sont à l'inverse caractérisés par une formalisation des rapports humains, comme par exemple au sein d'une structure de travail. La différentiation des fonctions peut y être induite par des règles formelles et souvent orientés par des objectifs communs, lesquels nécessitent l'accomplissement de tâches.

Les groupes primaires ou restreints tels la famille sont concernés au premier chef par la dynamique de groupe, même si le volet expérimental ne les mobilise pas.

Lewin[6] souligne qu'un groupe « est plus que, ou plus exactement, différent de la somme de ses membres. Il a sa propre structure, et des relations propres avec d'autres groupes. L'essence du groupe n'est pas la similarité ni la dissimilarité de ses membres, mais leur interdépendance. Chaque groupe peut être caractérisé comme une totalité dynamique' ; cela signifie qu'un changement dans l'état d'une de ses parties change l'état de n'importe quelle autre sous-partie ».

Certains auteurs considèrent qu'il faut un but commun ou des buts interdépendants pour considérer qu'on est bien dans le champ de la dynamique de groupe. D'autres critères sont aussi évoqués : les interactions interpersonnelles, la perception d'appartenance, la motivation, la structuration des relations qui se manifeste en particulier par l'émergence de normes de groupe, l'influence des individus les uns sur les autres[4].

Les phénomènes liés aux groupes de référence ne sont pas du champ de la dynamique de groupe, alors que ceux liés aux groupes d'appartenance le sont[7].

Caractéristiques et applications de la dynamique de groupe

La dynamique de groupe est, à l'intérieur des sciences sociales, le domaine qui s'intéresse à la nature, au fonctionnement des petits groupes et aux effets qui en résultent. Dans cette perspective, on considère par exemple que l'appartenance ou la référence à un groupe peuvent favoriser certaines attitudes, croyances ou opinions. Cette influence du groupe peut devenir significative, influençant les représentations et actions individuelles (Voir les travaux de Kurt Lewin ou Leon Festinger).

La « dynamique d'un groupe » peut donc faciliter des changements dans les comportements et/ou les attitudes d'une personne ou d'un groupe (Cf. les expériences de Kurt Lewin - pendant les pénuries de la Seconde guerre mondiale - visant à faire évoluer les attitudes des ménagères américaines à l'égard de certains aliments réputés peu appétissants).

La mesure de la dynamique de groupe constitue un des outils de la thérapie de groupe.

Cependant, on ne peut parler de « dynamique de groupe », au sens scientifique et « historique » de cette expression, que s'il y a réellement présence d'une assemblée de personnes « ici et maintenant » avec activité, intérêts et/ou objectifs communs (voir les écrits historiques de Le Bon, K. Lewin, W. Bion, Foulkes, Festinger, J-P Sartre, JB Pontalis, Didier Anzieu, E. Enriquez, J-P Rouchy, René Kaës).

Mesure de la dynamique de groupe

Diverses méthodes existent afin de mesurer la dynamique d'un groupe

Méthode IPA (Interaction Process Analysis), Bales[8]

Système de codage structuré utilisé afin de mesurer l'activité d'un groupe en classifiant chaque comportement observé dans une des 12 catégories prédéfinies, réparties en 6 dimensions.

Méthode SYMLOG (Systematic Multiple Level Observation of Groups), Bales[9]

Système de codage utilisé pour suivre les activités d'un groupe et les activités comportementales de ses membres au regard de la situation sur 3 axes :

- Dominance et soumission,

- Bienveillance et hostilité,

- Acceptation et résistance.

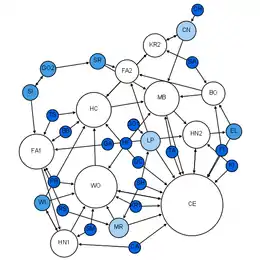

Sociométrie, Moreno

Cette méthode permet de mesurer les relations entre les membres d'un groupe puis de synthétiser ces relations dans une représentation graphique, soit par :

- Atome social, à un niveau individuel ;

- Sociogramme, à un niveau collectif.

Le travail scolaire en groupe et ses bénéfices

De très nombreuses études scientifiques ont démontré que pour un élève moyen, l'apprentissage est meilleur lorsqu'il s'opère en groupe. Les gains du travail en groupe par rapport au travail individuel sont les suivants[10] :

- amélioration légère de l'apprentissage disciplinaire,

- meilleure mémorisation à long terme,

- motivation intrinsèque,

- attitude plus positive envers la matière étudiée,

- développement d'objectifs de haut niveau de la taxonomie de Bloom.

Exemples d'applications pratiques

Le modèle à 4 étages, proposé par Bruce Tuckman (1965), appelé Tuckman's Stages (en), affirme que le processus de décision idéal d'un petit groupe se produit en 4 étapes :

- Formation : aller vers les autres ;

- Lancement : abaissement des barrières de la politesse et tentative d'aller dans le vif du sujet, même si cela engendre quelques altercations ;

- Régularisation : s'habituer à chacun, et développer la confiance et la productivité ;

- Exécution : travailler dans un groupe avec un but commun sur une base hautement efficace et coopérative.

Ce modèle se réfère au modèle d'ensemble du groupe, mais évidemment les individus à l'intérieur d'un groupe travaillent de différentes manières. Si la méfiance persiste, un groupe peut ne jamais arriver au stade de régularisation.

D'une façon plus prosaïque, dans les milieux professionnels, il est possible de faciliter la vie d'un groupe et l'expression de sa dynamique' en développant la convivialité nécessaire aux échanges : secrétariat, machine à café, salle de réunion. On parle d'espace de travail partagé.

Wilfred Bion a étudié et pratiqué la « psychanalyse de groupes » en la référant au modèle psychanalytique. Ses considérations théoriques et pratiques sur les groupes ont été publiées dans un ouvrage intitulé Recherches sur les petits groupes, Paris, PUF, 1965. Le Tavistock Institute a développé et appliqué ultérieurement la théorie et les pratiques développées par Bion. En France, cette approche clinique et psychanalytique de la dynamique des groupes a suscité depuis les années soixante une abondance de travaux citons, entre autres, quelques « chefs de file » qui ont poursuivi les travaux de Freud, Bion, Foulkes, D. Anzieu, R. Kaës, E. Enriquez, J-P Rouchy.

L'étude de la dynamique de groupe permet par exemple de comprendre le rôle des meneurs ou celui des boucs émissaires. Mieux élucider l'émergence de tels rôles mais aussi les phénomènes de blocage et de découragement ou au contraire les sentiments d'euphorie et de toute-puissance, les difficultés à se centrer sur le problème à traiter, les expressions de rejet ou d'agressivité ou au contraire de sympathie voire d'attachement, l'émergence de sous-groupes ou de couples au sein d'un groupe, tout ce vécu et sa compréhension est important pour la pratique des professionnels de l'éducation, des acteurs sociaux en général... car si, par définition, le groupe n'existe que parce qu'il y a plusieurs personnes, inversement la personne (l'individu) n'existe et ne se développe que grâce aux différents « groupes » de son histoire : l'homme n'existe que dans une interdépendance, précisément parce qu'il vit, qu'il le veuille ou non, dans des groupes, en société.

Notes et références

- Daniel Faulx, « L’animatique des groupes : Esquisse d’un nouveau champ de recherche en formation des adultes. », Education Permanente, vol. 174, (ISSN 0339-7513, lire en ligne, consulté le )

- Daniel Faulx et Lucie Petit, « Penser et pratiquer la formation aujourd'hui : Mise en perspective des approches psychosociales et ergonomiques de la formation », Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, , p. 421 à 443 (lire en ligne)

- (en) J. William Pfeiffer et John E. Jones, The Annual Handbook for Group Facilitators, University Associates Publishers., (lire en ligne)

- La dynamique des groupes d'hier à aujourd'hui - Pierre De Visscher (lire en ligne)

- Didier Anzieu et Jacques-Yves Martin, La dynamique des groupes restreints (ISBN 978-2-13-062755-5, 2-13-062755-2 et 978-2-13-055887-3, OCLC 493418246, lire en ligne)

- (en) « Resolving Social Conflicts and Field Theory in Social Science », https://www.apa.org, , p. 230 (lire en ligne, consulté le )

- (en) Muzafer Sherif et Carolyn W Sherif, Reference groups; exploration into conformity and deviation of adolescents, Harper and Row, (OCLC 711045, lire en ligne)

- Robert F. Bales, Interaction Process Analysis,

- Robert F. Bales, Symlog: A System for the Multiple Level Observation of Groups,

- D.W. Johnson, R.T. Johnson, E. Johnson-Holubec, P. Roy, Circles of Learning. Cooperation in the Classroom, Association for Supervision and Curriculum Development, 1984

Bibliographie

- W. R. Bion, Recherches sur les petits groupes, PUF, 1965

- Didier Anzieu, Martin Jean-Yves, La dynamique des groupes restreints, PUF, 1968.

- Jean Maisonneuve, La Dynamique des groupes; QSJ ?; Puf, 1968

- D. Anzieu, Le Groupe et l'Inconscient, Paris, éd. Dunod, 1981

- D. Anzieu et J.-Y. Martin, La Dynamique des groupes restreints, Paris, PUF, 1994.

- J.-C. Abric, Psychologie de la communication, Paris, éd. Armand Colin, 1996.

- (en) W. R. Bion, Experiences in groups : and other papers, Routledge, 1991, trade paperback, 148 pages (ISBN 0-415-04020-5)

- R. Kaës, Les Théories psychanalytiques du groupe, Paris, éd. PUF, coll. Que sais-je ?, 1999

- F. Flahault, Le Paradoxe de Robinson, Paris, éd. Mille et une nuits, 2006

- P. De Visscher, La dynamique des groupes d'hier à aujourd'hui, PUF, 2001

- Didier Anzieu, Jean-Yves Martin, La dynamique des groupes restreints (1968), 2e édition, PUF, 1968.

- Roger Mucchielli, La Dynamique des groupes. Processus d'influence et de changement dans la vie affective des groupes (1967), ESF, (23e édition), 2015 (ISBN 2-7101-1794-0)

Voir aussi

Articles connexes

- Didier Anzieu

- Wilfred R. Bion

- René Kaës

- Kurt Lewin

- Foule

- Pensée de groupe

- Management de la créativité

- Organisation

- Communication : paragraphe communication de groupe.

- Innovation

- Éthique

Liens externes

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Theory of Group Relations

- (en) Group Dynamics, Processes & Development (www.wilderdom.com)