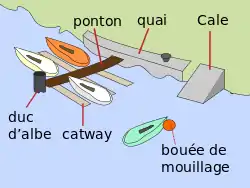

Duc-d'Albe

Dans le vocabulaire maritime, un duc-d’Albe (ou dolphin) consiste en des pilotis (poteaux de bois, tubes d’acier, blocs de ciment) ancrés dans le fond des bassins ou des chenaux, sur lequel un navire peut s’amarrer ou s’appuyer, en bief, aux abords d’une écluse, dans les darses d’un port de mer.

Pluriel : ducs-d'Albe.

Étymologie et sémantique

Le terme provient de Ferdinand Alvare de Tolède, troisième duc d'Albe, qui faisait amarrer ses bateaux à des pieux lors de son séjour au Portugal[1].

La dénomination hollandaise, dûkdalven, était déjà usitée en Hollande au début du XVIe siècle. Son étymologie serait liée au terme de « digue » destinée à contenir les eaux. Pendant la guerre de Quatre-Vingts Ans (1568-1648), aux Pays-Bas, dans le port de Brielle, les marins lançaient leurs amarres contre les dükdalven en criant « duc d'Alva », s'imaginant, par vengeance, que c'était la nuque de ce duc espagnol, gouverneur tyrannique des Flandres de 1567 à 1573, bourreau de leur pays. C'était pour eux l'occasion d'assimiler au nom particulièrement honni du duc, le terme technique usité dans la marine. Les Hollandais auraient donc baptisé ces pieux ainsi, afin de se « venger » sur « le duc d'albe » chaque fois qu'ils s'y amarraient.

Dans la lagune de Venise, ces poteaux, appelés bricole en italien (bricola au singulier), sont liés par trois et enfoncés dans le sol pour délimiter un canal sans haut fond et apte à la navigation. À l'intérieur de la lagune on les appelle paline et ils servent au mouillage. Chaque bricola porte un numéro ou une lettre qui indique, en cas de brume, où l'on se trouve.

La fonction principale du duc-d'Albe est d'éviter l'effet de succion entre le quai et le navire, effet qui empêchait celui-ci (marine à voile) de se détacher du quai.

Notes et références

- Source : « marine-marchande.com »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

Voir aussi

Bibliographie

- Xavier Bezançon, Daniel Devillebichot, Histoire de la construction moderne et contemporaine en France, Paris, Eyrolles, 2014, p. 212 (en ligne).