Drapeau de la Corse

Le drapeau de la Corse (A bandera testa mora) est l’un des principaux symboles de la Corse, avec le chant Dio vi salvi Regina. Il a été adopté par la région Corse, désormais collectivité de Corse, en 1980.

| Drapeau de la Corse | |

Le drapeau de la Corse. | |

| Utilisation | |

|---|---|

| Caractéristiques | |

| Adoption | 1755 |

| Éléments | Tête de Maure |

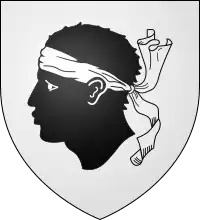

Il représente le profil gauche d’une tête noire dite tête de Maure, coiffée d’un bandeau blanc. Cet emblème est de couleur noire sur un fond blanc. Sur les premiers drapeaux corses, la représentation de la tête était légèrement différente.

Origine de la tête de Maure

Les Corses considèrent avec une certaine fierté la tête de Maure sur leur drapeau[1]. Adopté en 1755 par Pascal Paoli comme emblème de la Corse, l'origine de cette tête de Maure est l'objet de discussions chez les historiens. À l'époque où l'emblème fut adopté, il était considéré que la tête était celle d'un Sarrasin du nom de Mansour Ben Ismaïl[2], suivant la légende rapportée dans les Légendes du pays corse, de J-A. Giustiniani[3].

En effet, une jeune Corse prénommée Diana aurait été enlevée au XIIIe siècle par des Maures pour pouvoir ensuite être vendue comme esclave pour le roi de Grenade. Mais son fiancé Pablo réussit à la délivrer. Aliéné, le roi de Grenade envoya son lieutenant nommé Mansour Ben Ismaïl pour récupérer la fugitive. C'est ainsi qu'éclata une bataille entre les Corses et les Maures. Celle-ci fut remportée par les Corses et Pablo décapita Mansour. En souvenir de l'événement, la tête de Maure apparut sur le drapeau corse[4].

Une autre légende voudrait que ce soit Ugo Colonna qui, en 816, aurait décapité Hugolone, roi musulman de Corse ; la tête de l'ancien roi devenant ainsi un symbole.

Une autre encore voudrait que l'origine du drapeau corse date de l'époque de l'invasion de l'île par les Sarrasins. Dans le but d'impressionner et de décourager leurs adversaires, les soldats corses auraient décapité leurs ennemis et présenté leurs têtes empalées sur des piques. La tête de Maure serait alors devenue le symbole de la victoire des guerriers corses, avant d'être un symbole national.

Malgré toutes ces légendes, les historiens ont longtemps privilégié l'hypothèse d'une origine aragonaise de la tête de Maure[2] - [5] adoptée par la Sardaigne à l'époque où le royaume d'Aragon dominait les îles méditerranéennes. Le symbole apparaît pour la première fois en 1281 sur un sceau du roi Pierre III d'Aragon. Certains remarquent toutefois que cette « domination » ayant été plutôt symbolique qu'effective et en outre de courte durée, il est possible que l’ajout soit postérieur[6].

Une hypothèse a été donnée en 2022, par Michel Vergé-Franceschi, professeur émérite des universités. Dès 1793, Bertrand Barère parlait de la tête de Maure comme d’un « étendard non seulement de la révolte et de la contre-révolution mais celui de l’indépendance arboré par Paoli retranché dans Corte, entouré de rebelles et de prêtres fanatiques »[7] : la tête serait donc celle de saint Maurice d'Agaune, dont le nom latin Mauritius serait à l’origine du nom « Maure » ; saint Maurice était un Égyptien noir, originaire de Thèbes, chef de la légion thébaine, ayant adopté la religion chrétienne et martyrisé, pour cette raison, à Trèves en 303. Les chrétiens étaient alors exécutés avec les yeux bandés, d'où la tête noire avec, initialement, un bandeau sur les yeux[8].

Emploi héraldique de la tête de Maure

_par_Matthias_Gr%C3%BCnewald.jpg.webp) Saint Maurice (détail) par Matthias Grünewald.

Saint Maurice (détail) par Matthias Grünewald. Blason de la Guilde des Têtes noires représentant saint Maurice, saint patron de la guilde.

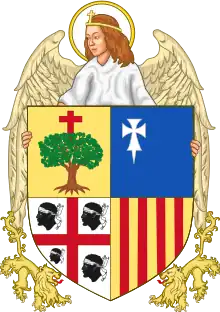

Blason de la Guilde des Têtes noires représentant saint Maurice, saint patron de la guilde. Blason de la Corse.

Blason de la Corse. Blason de la Sardaigne.

Blason de la Sardaigne. Blason de Coburg.

Blason de Coburg. Blason de Büderich.

Blason de Büderich. Faure des Chaberts.

Faure des Chaberts. Blason de Bad Sulza.

Blason de Bad Sulza. Blason de Mandach.

Blason de Mandach..svg.png.webp) Blason de Morancé

Blason de Morancé.png.webp) Blason de Krautheim (Thüringen).

Blason de Krautheim (Thüringen). Blason de Sandau (1979).

Blason de Sandau (1979).

Évolution

Le bandeau

Selon un mythe du XVIIIe siècle, le bandeau couvrait à l’origine les yeux de la tête. C'est en 1745 que le général des armées corses Ghjuvan Petru Gaffori aurait relevé le bandeau sur le front en signe de liberté[9].

C’est en s’élançant à l’assaut de la citadelle génoise de Bastia qu’il aurait dit que la Corse allait enfin pouvoir ouvrir les yeux.

Mais tout ceci est controversé par certains qui pensent que c’est Pascal Paoli qui aurait remonté le bandeau sur le front[10].

Mais certains pensent que ce seraient l’éphémère roi des corses Théodore de Neuhoff[11], le général Jean-Pierre Gaffory[12], voire Napoléon qui l'aurait relevé sur le front d'un serviteur qui lui aurait sauvé la vie, le libérant ainsi de l'esclavage[12]. Les historiens estiment aujourd'hui que cette modification n'a jamais eu lieu[13]. Dès le XIVe siècle, le bandeau est représenté sur le front. Il n'existe aucune trace d'un drapeau aux yeux bandés. Selon la plupart des historiens ce geste était pour la Corse synonyme de l’abolition de la domination génoise[10].

Adoption

Historiquement, ce symbole est apparu au XIIe siècle, plus précisément lors des croisades. Il représentait la lutte contre les musulmans et la conquête des lieux saints du christianisme en Orient. Ceux qui portaient ce blason étaient considérés comme les défenseurs du tombeau du Christ. Le thème a été repris par la Couronne d'Aragon aux XVe et XVIe siècles en prolongement de la Reconquista puisque Philippe II en a honoré officiellement la Sardaigne et la Corse. Le fait que la tête soit noire est en réalité une allégorie mais aussi un trophée désignant des peuples de confession musulmane dont quelques représentants étaient effectivement sombres ou noirs de peau (populations nilotiques ou sub-sahariennes). Une tête « blanche » (argent en héraldique) aurait prêté à confusion : il faut vraiment replacer l'origine de ce symbole dans le contexte du Moyen Âge ; à cette époque il fallait « diaboliser » les non-chrétiens de façon visuelle et cette représentation, allégorique donc, pouvait frapper l'imaginaire populaire et adresser un message fort à la chrétienté[14].

La tête de Maure se retrouve donc comme symbole de la Corse sur des pièces de monnaie battues par le roi de Corse en 1736 Théodore de Neuhoff[11] - [15] - [16].

Avant tout symbole des insurgés corses contre les Génois, la tête de Maure est adoptée le à Corte par la jeune République corse jusqu’à ce que l’île soit provisoirement cédée à la France par Gênes à l’issue du traité de Versailles puis conquise manu militari après la bataille de Ponte-Novo[17]. La tête de Maure continue toutefois de symboliser la Corse[18].

De nombreuses années plus tard, avec la création du royaume anglo-corse en , la Corse connut une seconde période d’indépendance. Mais à cette époque, le drapeau à la tête de Maure était tombé dans l’oubli. Ce n’est qu’en 1980 qu’il fut finalement réhabilité en tant que drapeau régional[1].

Articles connexes

Notes et références

- « Origine du drapeau corse », sur Drapeau Corse (consulté le ).

- Thierry OTTAVIANI, La Corse pour les Nuls poche, EDI8, , 396 pages, « Les symboles de l’île »

- Cité dans Jean Victor Angelini, Histoire secrète de la Corse, Albin Michel, , 289 pages, p.97

- « Le drapeau corse / A bandera corsa, l’histoire du drapeau - OT Bonifacio », sur Office de tourisme de Bonifacio (consulté le )

- Patrice de La Condamine, Histoire en drapeaux et blasons - Cinq Pays Pyrénéens, éditions Les Enclaves Libres.

- Pierre Antonetti, Le drapeau à tête de Maure : études d'histoire corse, La Marge, , p. 12.

- Francis Pomponi, « En Corse sous la Révolution : le temps du Governo Separato (juin 1793-juin 1794) », Cahiers de la Méditerranée, vol. 1, Hommage à Alain Sainte-Marie, no 48, , p. 157 note 11. (lire en ligne).

- « Drapeau corse, la clé du mystère de la tête de Maure », sur Corse Matin, (consulté le ).

- « Le drapeau corse, son origine, son histoire », sur passione-corsa.sblanc.com (consulté le )

- « La passé mystérieux du drapeau Corse et de la « Testa Mora » - Orizzonte », sur www.orizzonte.fr (consulté le )

- Roger Calvet-Benetti, « Scudi et soldi du roi Théodose », Corse historique, archéologique, littéraire, scientifique, , p. 30 (lire en ligne, consulté le )

- Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette, Corse-du-Sud, Petit Futé, , p. 27

- Collectif, Histoire de la Corse : Volume 1, Éditions Alain Piazzola, (ISBN 978-2364790148), p.310

- « origine de la tete de Maure », sur www.pievediaserra.fr (consulté le )

- Pierre Antonetti, Trois études sur Paoli, La Marge Éditions.

- Ghjuvan Filippu Antolini, Les origines du drapeau corse, Primure, Éditions d'Altri Orizonti, 1995.

- (en) Peter A. Thrasher, Pasquale Paoli : An Enlightened Hero 1725-1807, Hamden, Archon Books, (ISBN 0208010319), p. 178.

- Abbé de Germanes, Histoire des revolutions de Corse depuis ses premiers habitans jusqu’à nos jours, tome III, Demonville, , 365 p., p. 165 :

« Explication de la Médaille que le Roi a permis aux États de Corſe de lui dedier, & de lui préſenter par des Députés. »