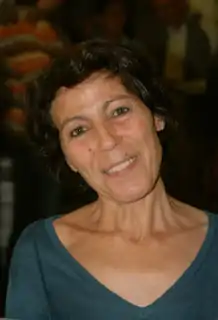

Djamila Sahraoui

Djamila Sahraoui (en arabe : جميلة السحراوي), née à Tazmalt en 1950, est une réalisatrice et scénariste algérienne, connue pour ses documentaires et primée pour ses films de fiction, consacrés en grande partie à son pays natal.

| Naissance | |

|---|---|

| Nom dans la langue maternelle |

جميلة الصحراوي |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

Biographie

Née en Algérie en 1950, elle mène des études de lettres à Alger. Dans les années 1970, Djamila Sahraoui continue ensuite par une formation au sein de l’Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC), section réalisation et montage, s’installant à Paris. Un premier court-métrage, de fiction, est diffusé en 1980 : Houria[1] - [2].

Mais ce sont surtout ses courts-métrages documentaires, réalisés dans les années 1990 qui lui valent d’être remarquée : Prénom Marianne en 1992 [3], puis, sur la guerre d'indépendance algérienne, Avoir 2000 ans dans les Aurès en 1990, et La moitié du ciel d'Allah en 1996, consacré à la participation des femmes à cette lutte[4] - [5] - [6].

En 1997, à la suite de l’accueil rencontré par ses documentaires, elle est retenue comme lauréate de la Villa Médicis hors les murs[7]. D'autres documentaires suivent, plus intimistes et consacrés aux difficultés des jeunes dans la société algérienne, notamment Algérie, la vie quand même, sorti en 1999[8] - [9] - [10], Algérie, la vie toujours, sorti en 2001[11] - [12], et Et les arbres poussent en Kabylie, sorti en 2003[13].

À partir de 2006, elle aborde par des longs-métrages de fiction la guerre civile algérienne entre le pouvoir et des groupes islamiques. Le premier film présenté est Barakat !, consacré à l'amitié entre deux femmes de générations différentes et à leurs regards divergents sur les événements[14]. Barakat ! est récompensé au total par plus de onze prix dans divers festivals. Il reçoit notamment trois prix (meilleure première œuvre, meilleur scénario, meilleure musique) au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) de 2007. Il décroche également le prix du meilleur film arabe à la 30e édition du Festival international de cinéma du Caire, le prix du meilleur film arabe au festival international du film de Dubaï, et celui du meilleur film africain au 16e Festival du cinéma d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine de Milan[1]. Son second long métrage de fiction, intitulé Yema (ma mère, en arabe) fait sa première mondiale au festival de Venise de 2012. Il est consacré à une mère dont les deux enfants sont des deux bords opposés dans cette guerre civile[15] - [16]. Il obtient une douzaine de prix dans différents festivals, et notamment le Prix de la Critique (FIPRESCI Award) au festival international du film de Dubaï 2012, et l’Étalon d’Argent au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) de 2013. Elle y tient le premier rôle, une interprétation qui lui vaut le prix de la meilleure actrice au festival du film francophone de Namur, et aussi une mention spéciale au FESPACO de 2013[1].

Filmographie

Court-métrage de fiction

- 1980 – Houria, 26 min.

Documentaires

- 1990 - Avoir 2000 ans dans les Aurès, 26 min.

- 1992 - Prénom Marianne, 26 min.

- 1995 - La moitié du ciel d'Allah, 52 min.

- 1999 - Algérie, la vie quand même, 52 min.

- 2000 – Opération Télé-cités, 26 min.

- 2001 - Algérie, la vie toujours, 53 min.

- 2003 - Et les arbres poussent en Kabylie, 85 min.

Références

Voir aussi

Bibliographie

- Rédaction le Monde, « Prénom Marianne : France2, 23 h 30 Madame la France », Le Monde, (lire en ligne).

- Catherine Bedarida, « L’Algérie au féminin », Le Monde, (lire en ligne).

- Catherine Bedarida, « Djamila Sahraoui », Le Monde, (lire en ligne).

- Daniel Psenny, « La moitié du ciel d'Allah », Le Monde, (lire en ligne).

- Christine Rigollet, « Algérie, la vie quand même. », Le Point, (lire en ligne).

- Catherine Bedarida, « Avoir vingt ans en Kabylie », Le Monde, (lire en ligne).

- Emmanuel Poncet, « Peur, moi? Tu parles! «Algérie, la vie quand même», documentaire, Arte, 20 h 45. », Libération, (lire en ligne).

- Bouziane Daoudi, « Kabylie inédite », Libération, (lire en ligne).

- Catherine Humblot, « Lettres de Kabylie », Le Monde, (lire en ligne).

- Martine Delahaye, « Et les arbres poussent en Kabylie », Le Monde, (lire en ligne).

- (en) Rebecca Hillauer, Encyclopedia of Arab Women Filmmakers, American Univ in Cairo Press, (lire en ligne), p. 316-318.

- Nicola Bauche, « Algériennes plein champ », Libération, (lire en ligne).

- Renaud de Rochebrune, « Djamila Sahraoui : La violence de l'Algérie m'habite », Jeune Afrique, (lire en ligne).

- AFP, « Fespaco: un film algérien sur l'islam radical ouvre la compétition », Le Point, (lire en ligne).

- Sandrine Marques, « "Yema" : en Algérie, la vie malgré tout », Le Monde, (lire en ligne).

- Patricia Caillé, Béatrice Didier (dir.), Antoinette Fouque (dir.) et Mireille Calle-Gruber (dir.), Le dictionnaire universel des créatrices, Éditions des femmes, , « Sahraoui, Djamila [Tazmalt 1950] », p. 3804.