Dar Aziza

Dar Aziza (en arabe: دار عزيزة, en berbère: axxam n εaziza), joyau de la Djenina[1], est considéré aujourd’hui comme le plus beau des vieux palais algérois. Située à la basse Casbah d’Alger en face de la mosquée Ketchaoua, cette demeure fut construite au XVIe siècle, elle tient son nom de la princesse Aziza, la fille du Dey.

| Type | |

|---|---|

| Partie de | |

| Destination initiale |

Maison de la princesse Aziza |

| Destination actuelle |

Siège de l’Office national de Gestion et d’Exploitation des Biens Culturels protégés |

| Style | |

| Construction |

XVIe siècle |

| Patrimonialité |

| Coordonnées |

36° 47′ 06″ N, 3° 03′ 42″ E |

|---|

Le palais doit son nom actuel au fait qu'il aurait été la résidence d'une princesse, Aziza, fille d'un dey d'Alger, ou d'un caïd et épouse d'un bey de Constantine.

Histoire

Il existe deux versions sur l'histoire de cette maison.

La plus populaire raconte que Dar Aziza avait été fondée au XVIe siècle, sur ordre d'un dey pour sa fille Aziza dont il aurait donné la main au bey de Constantine de l'époque. Henri Klein rapporte ces faits sans préciser les noms des souverains concernés ni les dates précises de ces événements[2].

L'autre version, plus exacte, rapportée par Eugène Vayssettes, raconte qu'Aziza, fille de caïd Ahmed Ben Ramdane et sœur de Chelebi Ben Ali Bitchine, avait d’abord épousé Mohammed ben Ferhat, bey de Constantine et, à la mort de celui-ci, elle échut à son frère Radjeb Bey. Celui-ci, très épris d’elle, l’emmena à Alger où le mariage fut célébré en grande pompe. Pour elle, il fit construire un palais qui allait, par la suite, devenir la résidence secondaire des beys de Constantine quand ils se rendaient à Alger pour verser l’impôt collecté.

En prenant le commandement de la province de l'Est, Radjeb dut quitter Alger Pour venir se fixer à Constantine, où il amena avec lui l’épouse qui avait captivé son cœur. Pendant des années ils continuèrent à vivre dans une parfaite entente, mais Radjeb était très jaloux et le jour allait enfin arriver où devait s'accomplir le drame sanglant qui rompit, d'une manière si inattendue, une union jusque-là sans nuages. C'était un dimanche, le 29 du mois de djoumad el ouwel, de l'année 1079 de l’hégire (). Dans le but de lui causer, une distraction et une surprise, son mari l'avait envoyée visiter le « moulin à Poudre » qu'il venait récemment de faire construire au Hamma. Il ne l’accompagna pas mais il la fit suivre de ses dames de compagnie, des esclaves de sa maison, de Safia, une autre épouse du bey, et de sa belle fille Fatma Bent Ferhat. Après avoir visité dans tous ses détails l’établissement nouveau, elles allèrent toutes ensemble au magnifique jardin dit « Haad el Ancel », situé non loin de là, et où elles devaient dîner et passer la nuit. Le reste de la journée fut consacré aux divertissements et aux plaisirs, et quand la nuit étendit son voile sur les mortels et que le ciel se parsema d'étoiles, alors chacune d’elles se retira avec sa suite sous la tente qu'on lui avait dressée, et le silence succéda aux joies bruyantes de la journée. Rien ne vint l'interrompre jusqu'au moment où brilla l'étoile du matin. En ce moment, un homme, guidé par les premières lueurs du crépuscule naissant, pénétrait au milieu de ce gynécée, plongé encore dans les langueurs d'un sommeil, rendu plus profond par les fatigues de la veille. Cet homme était Ben Cherdad, le serviteur particulier, l’âme damnée de Radjeb Bey. Il alla droit vers la tente sous laquelle reposait Aziza Bey, et, exécuteur impassible des ordres de son maître, il lui coupa froidement la gorge et, par neuf fois, lui plongea dans les entrailles la lame de sabre encore toute fumante du sang de sa victime[3]. Radjeb éprouva — ou feignit d’éprouver — une grande peine. L’enterrement de la princesse eut lieu le lendemain, lundi[4].

Néanmoins, il est certain que le palais, luxueusement aménagé, devient le 1er siège des gouverneurs de la régence d'Alger jusqu'en 1830 où il fut utilisé comme entrepôt par l'armée des colons français. Les turcs y avaient laissé un nombre considérable de vêtements de luxe, de nombreux meubles et de l'argenterie[5].

De 1838 à 1916, le palais fut donné à l’Évêché d'Alger comme résidence aux prélats Dupuch, Pavy et Lavigerie, pour sa proximité de Ketchaoua transformée en église[6]. L'évêque Dupuch, en arrivant à Dar Aziza, se débarrassa des couches tricolores de peinture qui recouvraient les colonnes des galeries. Ces couleurs françaises avaient été rajoutées démesurément, par les officiers qui occupèrent précédemment le palais, en un sentiment plus patriotique qu'artistique[2].

Dar Aziza fut le seul bâtiment de la Djenina ayant survécu à l’incendie de 1844[7].

À l'indépendance le monument fut l'emplacement, à tour de rôle, du Ministère du tourisme des musées et de l’archéologie en 1981, de la revue Ethaqafa en 1983 et enfin de l'Office National de Gestion et d'Exploitation des Biens Culturels Protégés depuis 2007. Il est classé monument historique national en 1881. Puis patrimoine mondial de l'UNESCO avec la Casbah d'Alger en 1992[8].

Toponymie

Dar Aziza est le nom arabe du palais, signifiant littéralement Villa de Aziza (de l'arabe dar دار = Foyer ou lieu regroupant cour et bâtiments). Aussi appelée Dar Aziza Bey, car elle serait l'épouse du Bey de Constantine[2].

Architecture

Un texte, datant de 1721, nous donne de précieuses informations sur cet immeuble, sur son architecture et les modifications qu'il aurait subi :

« C'est l’un des plus beaux hôtels avant le tremblement de terre de 1716... Il avait, avant cette époque trois étages, depuis, il ne lui en reste plus que deux. Sa forme est carrée, avec une cour au milieu. Chaque façade est formée de quatre arcades soutenues par des piliers de marbre, sa façade orientale est ornée d’une double galerie. On entre par une petite rue située du côté de la rue du Soudan... La cour est pavée de carreaux blancs, elle se trouve située au-dessus de caves fort belles. L ’intérieur des appartements est fort riche; les plafonds sont ornés de peintures avec encadrements dorés. Les lambris sont en pavé de Gènes, le reste est de marbre et munies de grilles de cuivre[9]. »

— Lucien Golvin, Palais et demeures d'Alger à la période ottomane

Situation et accessibilité

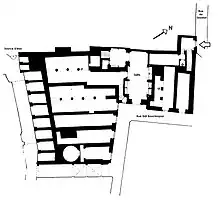

Le palais Dar Aziza se situe place Ben Badis face au palais Hassan Pacha, il fut autrefois à côté du palais principal des souverains de la Djenina[6]. L’architecte Ravoisié a donné le plan de la construction primitive dont l’entrée était rue du Soudan. Il y aurait là la porte qui a été remployée lors de la réjection de l’entrée, place du Cardinal Lavigerie. Cette entrée était suivie d’une Sqifa[10] qui menait à un escalier de vingt marches; ce dernier fut démoli en 1832 par le Génie militaire lors de l'agrandissement de la rue du Soudan. Par ce fait, ce qui était le premier étage devint le rez-de-chaussée actuel et le rez-de-chaussée était le sous-sol de cette époque.

Il y avait un puits qui alimentait en même temps le dehors et l’intérieur du palais. Ce puits était alimenté par une source existant déjà au XVIe siècle et qui partait du pied d’un rocher situé rue Saint-Vincent-de-Paul, désignée sur les anciens titres de propriété sous le nom de Ras es-Sofan (la tête du rocher plat).

L’actuelle place entre la Ketchaoua et Dar Aziza ne semble pas avoir existé en 1830, pratiquée vraisemblablement vers 1835, elle prit tour à tour le nom de place du Soudan, place du Cardinal Lavigerie, enfin place Ben Badis[9].

Volume et façades

Suivant le principe de rétroversion des maisons traditionnelles maghrébines, vu de la rue, l’aspect du palais est assez simple, en gros c’est un parallélépipède (environ 35 m x 20 m)[6] avec des façades austères blanchies à la chaux et crevées d’ouvertures étroites placées bien au-dessus du rez-de-chaussée et distribuées semble-t-il sans souci d’esthétique. Un visage peu impressionnant au monde extérieur[11].

Sur la rue, avancent des encorbellements parfois très prononcés supportés par des rondins de bois en consoles, il arrive parfois que ces encorbellements se rejoignent avec ceux de la maison voisine de l’autre côté de la rue, formant, en hauteur, un passage fermé.

Sur la façade donnant sur le rue du Soudan, le volume montre une masse architecturale en saillie, c’est celle du salon d’honneur de l’étage. On peut y observer un conduit de fumée vertical reposant sur des consoles de bois. Il était en rapport avec la pièce chaude hammam.

Sur la façade opposée, place Ben Badis, s’ouvre l'entrée actuelle, percée vers 1835, ce serait un remploi de l'entrée de l'ancienne Sqifa. Cette porte, de belle facture, donne directement sur le grand escalier (disposition contraire à la tradition)[9].

Terrasses

Les terrasses du palais ne sont ni accessibles ni aménagées. Tout porte à croire que le 3e étage, qui n'existe plus aujourd'hui, n'était pas semblable aux deux inférieurs avec leurs arcades. On l’imagine assez mal en raison des dimensions relativement réduites de la cour centrale, laquelle, dans l’hypothèse de trois étages de galeries, n’aurait pratiquement plus reçu le soleil au niveau du dallage au R.D.C.

Dans d'autres palais, les niveaux supérieurs conservés présentent des étages en retrait sur le patio et donc dépourvus de galeries, ils se composent surtout de salons privés et de pièces-miradors tournés vers la mer ainsi que des vérandas à l’occasion[9].

Intérieur

On accède à la grande cour Wast ed-dar par son angle nord, sous la galerie qui la circonscrit. Pavée de carreaux de marbre, elle est ornée en son centre d’un bassin carré au centre duquel se dresse une fontaine de marbre à jet d’eau. La galerie inférieure se compose sur chaque côté de quatre arcs brisés outrepassés reposant sur des colonnes torsadées sur toute la longueur du fût coiffées par des chapiteaux de type toscan.

À hauteur du rez-de-chaussée la galerie est couverte de plafonds à poutrelles apparentes en bois peint. Dalle de marbre, son sol est légèrement surélevé par rapport à celui de la cour.

De grandes pièces, ouvrant sous cette galerie par des portes flanquées de deux fenêtres carrées grillées de gros barreaux de bronze, sont assez identiques. Dotées, face à l’entrée, d’un renfoncement en forme de niche, elles sont conçues en longueur, avec deux nefs séparées par un alignement d'arcs en plein cintre reposant sur des colonnes. Des voûtes d’arêtes ou en berceau coiffent les nefs. Généralement aux extrémités, subsistent d'anciens alcôves-lits abondamment décorés et éclairés de claustra de stuc à verres colorés.

Lors de l’aménagement du palais en archevêché, on a ouvert des portes supplémentaires donnant sous la galerie. Ces ouvertures tout à fait semblables aux autres (encadrement de marbre sculpté, arcs, portes en bois fort bien ouvré) proviennent, dit-on, de l’ancienne Dwira (partie Est du palais, détruite par le Génie militaire).

Sur la face sud du patio, s'ouvre un réduit, apparemment des latrines. Cet espace se prolonge en un Hammam séparé en chambre froide Bit el-barda et chambre chaude Bit el-skhun.

La cuisine Matbakh, disposait d'un potager sur un mur où subsistent les vestiges d'une cheminée.

La galerie inférieure est surmontée d’une seconde à l’étage. Ses colonnes ne sont torsadées que sur leur partie supérieure et leur partie inférieure est à pans coupés sur section orthogonale. Une belle balustrade de bois vient s'y fixer, faisant le tour du patio.

Le palais est généreusement décoré de carreaux de faïence fabriqués autrefois en Tunisie et remplacés avec le temps par des carreaux d'Italie ou d'Espagne.

Les plafonds de bois ont conservé leur décor ancien évoquant des tapis avec leur encadrement, leurs fonds polychromes et les grandes figures géométriques de bonne tradition musulmane[9].

Notes et références

- La Djenina ou Dar es-Sultan fut siège du gouvernement algérien jusqu'en 1818. C'est un ensemble de constructions s'étendant entre Bab el Oued et la rue Hadj Omar. Et la plupart des bâtiments de services d'administration du Beylik s'ordonnaient tout autour.

- Klein Henri, Feuillets d’El Djazaïr, Alger, L. Chaix, , 312 p., Pages 88, 148

- Eugène Vayssettes, Histoire de Constantine sous la domination turque de 1517 à 1837, France, Bouchène, , 254 p.

- M.A. HADDADOU, « L'origine des prénoms algériens : Aziza », LIBERTE - Quotidien national de l'information -, no 6696, , p. 20 (ISSN 1111-4290)

- Hamdan Ben Othmane Khodja, Miroir, Aperçu historique sur la régence d'Alger, Paris, Goetschy, , 466 p.

- (ar) محمد الطيب عقاب, قصور مدينة الجزائر في أواخر العهد العثماني : مدخل إلى العمارة الجزائرية, الجزائر, دار الحكمة, , 328 p. (ISBN 9961-906-07-1)

- Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette, Le petit futé, Alger 2010-2011, Paris, Petit Futé, City Guides Monde, , 256 p. (ISBN 978-2-7469-2404-8 et 2-7469-2404-8)

- L'OGEBC, Dar Aziza, patrimoine artistique algérien. Livret interactif, Alger, ArabesK Digital Arts, 2008, 37p.

- Lucien Golvin, Palais et demeures d'Alger à la période ottomane, Aix-en-Provence, Édisud, , 141 p.

- Dans I’habitat traditionnel, Maghrébin en général, la sqifa ou chicane est un espace de transition entre l’extérieur et I’intérieur. C’est un passage filtre obligatoire qui permet d'accéder a I’intérieur intime ou recevoir une personne étrangère qui doit temporiser dans cet espace, laissant le temps aux femmes de se tenir loin des regards.

- (en) Anthony Ham, Anthony Sattin et Nana Luckham, The Tony and Maureen Africa's travel guide : Algeria Chapter., USA, Lonely Planet, , 256 p. (ISBN 978-1-74179-099-3 et 1-74179-099-9)