Cycle des sept notes

Dans le solfège, la sélection et l'appellation des différents degrés — ou hauteurs — est déterminée par les cycles de fréquences et par le choix d'une échelle de référence.

Notion de grave et d'aigu

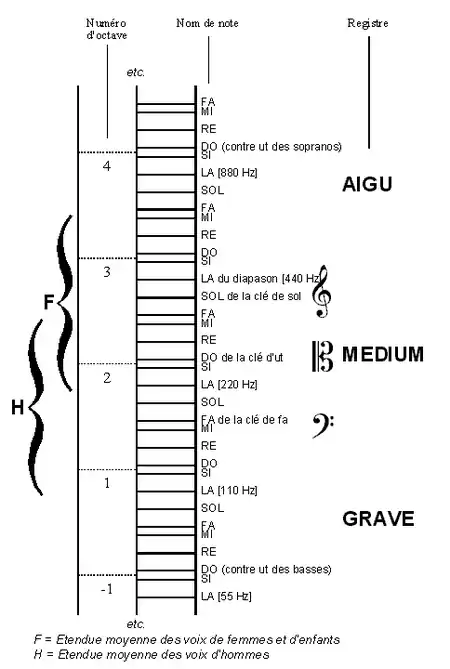

Très tôt, on a pris l'habitude de représenter la fréquence des sons selon une dimension verticale : hauteur est donc devenu synonyme de fréquence. Grave, aigu et médium, sont évidemment des notions très relatives.

- Grave — qui, étymologiquement, signifie lourd — est synonyme de basse fréquence. « Descendre » signifie donc : « aller vers le grave ». Il s'agit également d'un adjectif — exemple : un son grave[1].

- Aigu — qui, étymologiquement, signifie pointu — est synonyme de haute fréquence. « Monter » signifie donc : « aller vers l'aigu ». Il s'agit également d'un adjectif — exemple : un son aigu[2].

- Le médium — en parlant d'une voix ou d'un instrument — est la zone moyenne, intermédiaire entre l'aigu et le grave[3].

Degrés de chaque cycle

Le système musical occidental divise le cycle de l'octave en sept espaces conjoints — c'est-à-dire espaces entre notes voisines. Or ces espaces ne sont pas égaux : en effet, deux d'entre eux sont plus petits que les cinq autres.

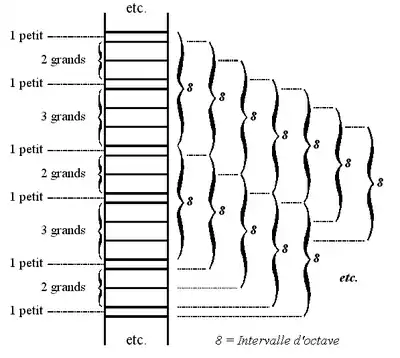

- Ces divers espaces conjoints se succèdent indéfiniment de la manière suivante : « Les petits sont isolés, et forment entre eux des groupes alternés de deux et trois grands ». Ainsi :

- Dans le schéma ci-dessus — dans lequel les hauteurs sont représentées par les barreaux de l'échelle —, on remarque qu'une octave contient toujours cinq grands espaces conjoints et deux petits, et ceci, quel que soit le point de départ adopté.

- Le huitième degré n'est que la répétition du premier, soit, le point de départ d'un nouveau cycle, c'est-à-dire, d'une nouvelle octave. Si l'on représente toujours ce huitième degré, c'est tout simplement pour faire apparaître les sept intervalles conjoints contenus dans l'octave, notamment celui situé entre le VIIe et le Ier degré du cycle suivant.

- Cette échelle, formée de sept degrés différents séparés par des espaces conjoints inégaux, est appelée échelle diatonique.

- Pourquoi sept notes, et non pas huit, ou six ? Pourquoi des intervalles inégaux ?... Il n'est pas facile de répondre brièvement à ces questions passionnantes qui sont examinées en détail dans l'article Gammes et tempéraments. Il convient tout de même de savoir que le système mélodique tonal ne s'est pas construit arbitrairement. Il constitue tout au contraire le résultat d'une très lente évolution qui a traversé de nombreuses civilisations avant de s'intégrer à l'héritage musical collectif de la culture occidentale. Il faut savoir également que ce système n'a rien d'universel. Certaines civilisations du globe connaissent des échelles comportant plus de sept notes, ou moins, etc. Si pour l'oreille de la plupart des occidentaux le système tonal semble supérieur aux autres, il n'est toutefois pas possible de prétendre objectivement à l'existence d'une telle supériorité. Mentionnons enfin que les degrés de l'échelle diatonique coïncident à peu de chose près avec les principaux harmoniques d'un son, particularité qui a favorisé au tournant du Xe siècle, le développement de la polyphonie, puis, plus tard (XVIe siècle), celui de l'harmonie.

Tableau récapitulatif de l'échelle des sons

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

- « grave », sur https://www.larousse.fr/ (consulté le )

- « aigu », sur https://dictionnaire.lerobert.com/ (consulté le )

- « médium », sur https://dictionnaire.lerobert.com (consulté le )

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.