Croix de Ruthwell

La croix de Ruthwell est un monument d’ art insulaire élevé par les Anglo-Saxons à Ruthwell, ville écossaise faisant alors partie du royaume de Northumbrie. L’érection du monument date vraisemblablement du VIIIe siècle[Note 1]. Présenté aujourd’hui comme une haute croix, il pourrait s’être agi en fait d’une colonne, avant sa restauration en 1818 par Henry Duncan. Il se dresse depuis 1887 dans l’abside de l’église de Ruthwell.

| Croix de Ruthwell | ||

La croix de Ruthwell | ||

| Présentation | ||

|---|---|---|

| Culte | Christianisme | |

| Type | Croix | |

| Début de la construction | VIIIe siècle | |

| Géographie | ||

| Pays | ||

| Nation | ||

| District | Dumfries and Galloway | |

| Ville | Ruthwell | |

| Coordonnées | 55° 00′ 01″ nord, 3° 24′ 27″ ouest | |

| Géolocalisation sur la carte : Écosse

| ||

La croix mesure 5,5 mètres de haut, et possède l’un des plus grands bas-reliefs anglo-saxons préservés. Elle présente, outre des textes latins, des inscriptions en alphabet runique proches de vers extraits du poème The Dream of the Rood (vers 29–64), parfois décrit comme l’un des plus vieux poèmes en vieil anglais[Note 2] ; il s’agit peut-être d’un ajout postérieur à la réalisation du monument.

Histoire

La croix de Ruthwell est dressée dans l’église de Ruthwell, qui a été bâtie autour d’elle. On ne sait si elle se dressait dans un cimetière ou de manière indépendante auparavant. Elle échappe à la destruction lors de la Réforme écossaise au XVIe siècle, mais l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse (en) ordonne en 1662 que de nombreux monuments d’adoration religieuse soient « abattus, démolis et détruits ». Il faut deux années cependant après la promulgation de la loi pour que le « monument d’idolâtrie de Ruthwell[Trad. 1] » soit abattu[Note 3]. La croix a été brisée, et certaines des figures gravées ont presque été effacées, et la croix est laissée là où elle est tombée, dans l’église sans autel, et utilisée semble-t-il comme banc. Plus tard, elle est déplacée dans le cimetière.

En 1818, Henry Duncan récupère les pièces présentes, et les rassemble, ajoutant deux traverses (les originales étant perdues) et bouchant les trous avec de petites pierres. Il est convaincu de reconstruire un monument « papiste » (Popish, donc catholique romain), et a basé son travail sur « des dessins de reliques papistes similaires[Trad. 2] » ; il laisse de côté le motif vieux-médiéval de Paul et Antoine rompant le pain dans le désert, qu’il considère « fondé sur une tradition papiste[Trad. 3].

Figures nord–sud

Les deux principales faces de la croix (nord et sud) présentent des bas-reliefs chrétiens, accompagnés d’inscriptions latines ; il s’agit probablement d’une composition unique. Les interprétations de certaines figures restent débattues.

La face principale (au nord) représente soit un Christ marchant sur les bêtes, sujet populaire de l’iconographie anglo-saxonne, soit une de ses rares variantes pacifiques : un Christ reconnu par les bêtes dans le désert, comme suggéré par l’inscription latine qui flanque la figure : IHS XPS iudex aequitatis; bestiae et dracones cognoverunt in deserto salvatorem mundi (« Jésus-Christ : le juge de l’équité ; les bêtes et les dragons reconnaissent dans le désert le sauveur du monde »). La représentation est en tout cas proche de celle de la face principale de la croix de Bewcastle, possiblement réalisée par les mêmes artistes. Plus bas se trouve premier lieu un Saints Paul et Antoine tous deux ermites rompant le pain dans le désert, comme l’indique l’inscription qui l’accompagne : Sanctus Paulus et Antonius duo eremitae fregerunt panem in deserto, puis soit une Fuite en Égypte, soit un Retour en Égypte, puis enfin en bas une scène trop usée pour être identifiée avec certitude, probablement une Naissance du Christ[2] - [3].

Jean le Baptiste, aujourd’hui sur la face nord[1]

Jean le Baptiste, aujourd’hui sur la face nord[1] Le Christ en juge, face nord[1]

Le Christ en juge, face nord[1] Saints Paul et Antoine, et la Fuite en Égypte[1]

Saints Paul et Antoine, et la Fuite en Égypte[1]

Sur la face sud, la plus grande scène représente Marie-Madeleine essuyant les pieds du Christ avec l’inscription Attulit alabastrum unguenti et stans retro secus pedes eius lacrimis coepit rigare pedes eius et capillis capitas sui tergebat (voir Luc 7:37-38 et Jean 12:3)[2] - [4]. En dessous, une Guérison de l’homme né aveugle avec l’inscription Et praeteriens vidit hominem caecum a natibitate et sanavit eum ab infirmitate (Jean 9:1), une Annonciation marquée Et ingressus angelus ad eam dixit ave gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus (Luc 1:28) et enfin une Crucifixion qui semble d’après son style largement postérieure.

Marie-Madeleine essuyant les pieds du Christ, et Guérison de l’homme né aveugle, face sud[1]

Marie-Madeleine essuyant les pieds du Christ, et Guérison de l’homme né aveugle, face sud[1] L’Annonciation, face sud[1]

L’Annonciation, face sud[1] Crucifixion, face sud[1]

Crucifixion, face sud[1]

Le monument a été brisé au-dessus des plus grandes scènes. Deux sections ne sont peut-être pas restaurées dans le bon sens. Restauré au-dessus de la grande scène du côté nord, se trouve soit Jean le Baptiste tenant un agneau, soit Dieu le père tenant l’agneau de Dieu et ouvrant un livre (Apocalypse 5:1-10)[2]. Au-dessus (et après une autre pause) se trouvent deux nouvelles figures des quatre Évangélistes (que l’on repère par leurs symboles), qui étaient à l’origine sur les quatre bras de la tête de la croix : Matthieu sur la partie basse, et Jean sur le bras haut ; les côtés et la cocarde centrale sont des remplacements, et leur dessin original est inconnu[2].

Sur le côté sud, Marthe et Marie (avec l’inscription) est suivi d’un archer, sujet à controverses[Note 4], sur le petit bras de la croix, et d’un aigle sur son bras supérieur[2].

Polémique sur la croix

Dans un essai de 1998 intitulé Rethinking the Ruthwell Monument: Fragments and Critique; Tradition and History; Tongues and Sockets, Fred Orton étudie une note écrite par Reginald Bainbrigg à William Camden en 1600 dans le cadre de sa nouvelle édition de 1586 de la Britannia : « Bainbrigg a vu une “colonne” à laquelle il fait référence comme “une croix” »[Trad. 4] - [5]. Orton est également convaincu que la pièce est faite de deux types de pierre : « … on dirait qu’il fait plus sens de voir le monument de Ruthwell comme originellement une colonne […] transformée avec l’addition d’une scène de la Crucifixion, puis […] transformée en une croix de différents types de pierre[Trad. 5] - [5]. » Dans un article de journal en 2007, Patrick W. Conner a approuvé cette idée : « Fred Orton a affirmé de façon convaincante que la partie basse de la pierre sur laquelle se trouve le poème runique peut, effectivement, ne jamais avoir appartenu à une croix dressée, ou si ce fut le cas, que cela ne peut être affirmé avec confiance maintenant. Pour cette raison, je préfère faire référence au monument de Ruthwell plutôt qu’à la croix de Ruthwell[Trad. 6]. »

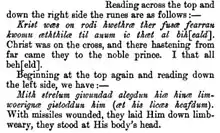

Inscriptions runiques

|

| |

Inscriptions sur la face ouest de la croix. | ||

Des inscriptions runiques sont gravées de chaque côté des entrelacs de vigne. Elles sont décrites pour la première fois à la fin du XVIe siècle par Reginald Bainbrigg, un antiquaire spécialiste des inscriptions anciennes du nord de l'Angleterre. Il en réalise une copie pour une réédition de l'ouvrage Britannia de William Camden parue en 1607. Un siècle plus tard, le Thesaurus de George Hickes (1703) comprend une nouvelle copie des runes de la croix de Ruthwell, réalisée par William Nicolson. Le texte runique apparaît encore dans l'Itinerarium septentrionale d'Alexander Gordon en 1726 et dans le Vetusta Monumenta de Richard Gough en 1789[6].

Au début des années 1830, l'Islandais Thorleif Repp identifie les runes de la croix de Ruthwell comme appartenant à un système distinct du futhark germanique. Il ne parvient cependant pas à découper correctement les mots de l'inscription et propose une reconstitution confuse qui mentionne deux lieux inexistants, la « vallée d'Ashfardr » (Ashlafardhal) et le monastère de Therfuse. Ses découvertes sont publiées en 1833 par le révérend Henry Duncan, le curé de Ruthwell. Quelques années plus tard, en 1837, l'Islandais Finn Magnussen tente à son tour de reconstituer le sens de l'inscription, pour un résultat tout aussi éloigné de la vérité qui mélange allègrement plusieurs langues germaniques distinctes[7].

Le premier à comprendre la nature chrétienne du texte de la croix est John Mitchell Kemble, qui avance en 1840 une lecture faisant référence à Marie-Madeleine. Il réalise la transcription la plus connue de Dream of the Rood en 1842.

- ᛣᚱᛁᛋᛏ ᚹᚫᛋ ᚩᚾ ᚱᚩᛞᛁ ᚻᚹᛖᚦᚱᚨ / ᚦᛖᚱ ᚠᚢᛋᚨ ᚠᛠᚱᚱᚪᚾ ᛣᚹᚩᛗᚢ / ᚨᚦᚦᛁᛚᚨ ᛏᛁᛚ ᚪᚾᚢᛗ

- Krist wæs on rodi. Hweþræ'/ þer fusæ fearran kwomu / æþþilæ til anum. (vieil anglais)

- Christ was on rood. Yet / the brave came there from afar / to their lord. (anglais contemporain)

- Le Christ était sur la croix. Pourtant / les braves étaient venus de loin / à leurs seigneurs.

Sa lecture revisitée se base sur le poème présent dans le Livre de Verceil, où il va puiser les mots manquants. O'Neill critique cependant en 2005 cette révision, en se basant sur le fait que Kemble avait une « aversion presque pathologique de l’interférence scandinave dans ce qu’il considérait reveler du domaine britannique[Trad. 7]. »

Beaucoup de chercheurs considèrent que les runes, à l’inverse de l’inscription latine, sont des ajouts postérieurs, possiblement après le Xe siècle. Paul Meyvaert conclut que les runes ont été sculptées alors que la croix avait déjà été dressée. Patrick W. Conner[9] se dit d’accord avec cette interprétation, et ajoute que l’inscription runique n’est pas une formule commémorative habituelle ; au contraire, il assimile le contenu de l’ajout runique en relation avec les prières utilisées dans l’adoration de la croix au Xe siècle, et date en conséquence le poème de cette période, largement postérieure à la création du monument[10].

Informations externes

- Page d’information sur le site historic-scotland.gov.uk

Lectures en rapport

- (en) Brendan Cassidy, The Ruthwell Cross, Princeton University Press (par l’auteur),

- (en) Richard J. Kelly, Stone, Skin and Silver, Midleton, Litho Press / Sheed & Ward (par l’auteur), (ISBN 978-1-871121-35-3, LCCN 00362724)

- (en) Jane Hawkes et Susan Mills, Northumbria's Golden Age, Sutton Publishing Ltd. (par les auteures),

- (en) Fritz Saxl, « The Ruthwell Cross », Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, The Warburg Institute, vol. 6, , p. 1-19

- (en) Carol A. Farr, « Woman as sign in Early Anglo-Saxon Monasticism », dans Catherine E. Karkov, Michael Ryan, Robert T. Farrell, The Insular Tradition, New York, SUNY Press, coll. « Medieval studies », , 45–62 p. (ISBN 0-7914-3455-9 et 9780791434550, lire en ligne)

- (en) Kristine Edmonson Haney, « The Christ and the Beasts Panel on the Ruthwell Cross », dans Peter Clemoes, Simon Keynes, Michael Lapidge, Anglo-Saxon England, vol. 14, Cambridge, Cambridge University Press, , 215–232 p. (ISBN 0521038383 et 978-0-521-03838-6, lire en ligne)

- (en) Michael W. Herren et Shirley Ann Brown, Christ in Celtic Christianity : Britain and Ireland from the Fifth to the Tenth Century, Woodbridge, Boydell Press, coll. « Studies in Celtic history » (no 20), , 1re éd., 319 p. (ISBN 978-0-85115-889-1, LCCN 2002018579, lire en ligne)

- (en) Maidie Hilmo, Medieval Images, Icons, and Illustrated English Literary Texts : From Ruthwell Cross to the Ellesmere Chaucer, Ashgate Publishing Ltd., , 236 p. (ISBN 978-0-7546-3178-1, lire en ligne)

- (en) Éamonn Ó Carragaáin, « Christian Inculturation in Eighth-Century Northumbria: The Bewcastle and Ruthwell Crosses », Colloquium, Yale Institute of Sacred Music, vol. 4, (lire en ligne)

Bibliographie

- (en) G. F. Browne, Alcuin of York, Londres, Society for Promoting Christian Knowledge, , 297 p. (lire en ligne)

- (en) Fred Orton, « Rethinking the Ruthwell Monument : Fragments and critique; tradition and history; tongues and sockets », Art History, vol. 21, no 1, , p. 65–106

- (en) Éamonn Ó Carragaáin, Ritual and the Rood : Liturgical Images and the Old English Poems of the Dream of the Rood Tradition, Londres, University of Toronto Press Incorporated, , 1re éd., 427 p. (ISBN 978-0-8020-9008-9, LCCN 2005296605, lire en ligne)

- (en) Barbara Raw, « Ruthwell Cross: Description », université d’Oxford, (consulté le )

- (en) Meyer Schapiro, Selected Papers, vol. 3 : Late Antique, Early Christian and Mediaeval Art, Londres, Chatto & Windus, , 414 p. (ISBN 978-0-7011-2514-1)

- (en) David M. Wilson, Anglo-Saxon Art : From The Seventh Century To The Norman Conquest, Thames and Hudson,

- (en) Patrick W. Conner, « The Ruthwell Monument Runic Poem in a Tenth-Century Context », Review of English Studies Advance Access, Oxford, Oxford University Press, vol. 59, no 238, , p. 25–51 (ISSN 1471-6968)

Article connexe

Sources

- (en) Albert S. Cook, The Date of the Ruthwell and Bewcastle Crosses, Yale University Press,

- Raw 1994

- Wilson 1984, p. 72

- Schapiro 1980, p. 163

- Orton 1998, p. 83

- (en) Magnús Fjalldal, « A Lot of Learning Is a Dang'rous Thing: The Ruthwell Cross Runes and Their Icelandic Interpreters », dans Tom Shippey avec Martin Arnold, Correspondences: Medievalism in Scholarship and the Arts, D. S. Brewer, (ISBN 9781843840633), p. 31.

- (en) Magnús Fjalldal, « A Lot of Learning Is a Dang'rous Thing: The Ruthwell Cross Runes and Their Icelandic Interpreters », dans Tom Shippey avec Martin Arnold, Correspondences: Medievalism in Scholarship and the Arts, D. S. Brewer, (ISBN 9781843840633), p. 40-45.

- Browne 1908, p. 297

- Conner 2008, p. 34

- Conner 2008, p. 43–51

Compléments

Traductions

- « anent the Idolatrous Monuments in Ruthwell »

- « drawings of similar Popish relics »

- « founded on some Popish tradition »

- « Bainbrigg saw a ‘column’ which he referred to as a ‘cross’ »

- « … it seems to make more sense to see the Ruthwell monument as originally a column … amended with the addition of a Crucifixion scene, and then … further amended with the addition of a cross made of a different kind of stone. »

- « Fred Orton has argued persuasively that the lower stone on which the runic poem is found may, indeed, never have belonged to a standing cross, or if it did, that cannot be asserted with confidence now. For that reason, I shall refer throughout to the Ruthwell Monument in preference to the Ruthwell cross. »

- « almost pathological dislike of Scandinavian interference in what he sees as the English domain. »

Notes

- Wilson 1984, p. 72 : La plupart des autres datations la situe avant plutôt qu’après cette période.

- Cela dépend des datations de la croix elle-même, et des inscriptions runiques qui ont peut-être été réalisées ensuite (voir le développement). Les plus anciens manuscrits anglo-saxons de poésies sont probablement deux manuscrits de Bède le Vénérable qui contiennent l’Hymne de Cædmon, et sont datées du VIIIe siècle : le Bède de Moore et le Bède de Saint-Pétersbourg.

- On suppose qu’il s’agit de la croix de Ruthwell, même si cela n’est pas établi avec certitude. Voyez Ó Carragaáin 2005, p. 15.

- Schapiro 1980, p. 177–186, lui donne une explication purement décorative.