Courant magellanique

En astronomie, le courant magellanique (aussi appelé courant de Magellan) est le nom donné au pont de matière situé dans le sillage des nuages de Magellan, galaxies satellites de la Voie lactée. Cette structure s'étend sur environ 140 degrés de la sphère céleste[1]. Le courant magellanique est composé essentiellement de gaz HI, c'est-à-dire d'hydrogène atomique neutre (non ionisé)[2], un type de gaz détecté par sa raie d'émission à 21 centimètres[1].

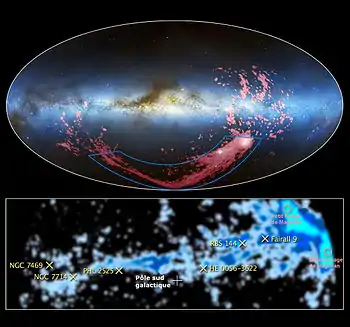

Image du bas — Agrandissement du courant magellanique.

Le mécanisme exact de formation du courant magellanique est toujours incertain, quoiqu'il semble évident que les forces de marée s'exerçant entre les deux petites galaxies satellites et/ou la Voie lactée soient en cause. Son étude permet de reconstituer une partie de l'histoire des interactions entre les nuages et notre galaxie.

Observations

En 1965, les astronomes P. Wannier et G. T. Wrixon publient dans The Astrophysical Journal la découverte d'un nuage de gaz HI à vitesse anormale dans la région des nuages de Magellan, près du pôle galactique sud[3]. S'étendant dans le ciel sur au moins 180 degrés ou 140 degrés en excluant les nuages à grande vistesse (High-velocity cloud)[1] - [4], sa vitesse, de l'ordre de 400 kilomètres par seconde, est beaucoup plus grande que celle de la Voie lactée[4] - [3].

Ce nuage de gaz n'est pas immédiatement associé aux nuages de Magellan car les scientifiques se questionnent à savoir si le gaz émane par ceux-ci ou s'il est de source extérieure. En effet, Wannier et Wrixon ne détiennent pas d'information sur la distance du nuage et sont incapables de faire sa cartographie.

La liaison avec les nuages de Magellan est établie en 1974 par D. S. Mathewson et ses collaborateurs[2], qui détectent, grâce au radiotélescope de 18 mètres de l'Observatoire de Parkes, une extension du nuage découvert par Wannier et Wrixon. Ce sont eux qui nommèrent la structure courant magellanique (Magellanic Stream).

En janvier 2010, soit 35 ans plus tard, lors de la rencontre de l'Union américaine d'astronomie (AAS), David Nidever[5] de l'université de Virginie affirme que le courant serait plus long que ce qui était préalablement établi. Il se base sur des résultats d'observations faites à l'observatoire de Green Bank ainsi que sur des observations radio précédentes. Effectivement, à une distance d'environ 180 000 années-lumière de la Voie lactée, le courant magellanique couvrirait une distance de 600 000 années-lumière[6].

Cette plus grande taille rend plausible l'hypothèse de la formation du courant au moment où les deux nuages de Magellan sont passés près l'un de l'autre, il y a environ 2,5 milliards d'années, en créant un sursaut de formation d'étoiles[1].

Formation et évolution

Pour comprendre l'origine du courant magellanique, des chercheurs ont utilisé les données du spectromètre ultraviolet COS de Hubble conjuguées avec celles du Very Large Telescope (VLT)[7]. Ils ont ainsi découvert beaucoup d'éléments lourds, comme l'oxygène et le soufre, le long du courant. Le VLT a découvert ces éléments en mesurant les abondances en éléments lourds à six emplacements du courant magellanique. Avec les mesures du taux d'oxygène et de soufre, ils observent que ces taux sont semblables à ceux du Petit Nuage de Magellan à l'époque où ce dernier se serait formé, il y a environ deux milliards d'années.

Cependant, plus les scientifiques s'approchent des Nuages de Magellan en suivant le courant, plus les taux montent, ressemblant davantage à ceux du Grand Nuage de Magellan, comme l'explique le chercheur Andrew Fox : « Nous trouvons des taux constants d'éléments lourds dans le courant jusqu'à ce qu'on soit vraiment proche des Nuages, et là les taux augmentent[trad 1] - [7] ». C'est avec cette dernière découverte que les chercheurs ont conclu que la matière du courant magellanique provient des deux Nuages de Magellan. Ces nuages s'approchent de la Voie lactée et de son halo de gaz chaud. Plus ils dérivent vers la Voie lactée, plus la pression du halo pousse le gaz des Nuages de Magellan dans l'espace. Ce processus, en parallèle avec la « bataille gravitationnelle » entre les deux nuages, est ce qui aurait formé le courant magellanique[7] - [6].

Récemment, une nouvelle région du courant s'est formée par le grand nuage de Magellan, remettant en question le modèle informatique prédisant que le gaz venait entièrement du petit nuage de Magellan en raison de sa plus faible attraction gravitationnelle[7]. Les galaxies satellites qui sont dans les environs ont perdu la plus grande partie de leurs nuages de gaz, à l'exception des nuages de Magellan[7]. Ainsi, la formation d'étoiles près de la Voie lactée sera limitée principalement aux nuages de Magellan car les étoiles sont des agglomérations de gaz. De plus, des observations affirment que ces satellites gazeux sont attirés par la gravité de la Voie lactée et s'approchent avec le temps.

Caractéristiques physiques

Contrairement à un courant stellaire, principalement constitué d'étoiles, le courant magellanique est formé de nuages interstellaires. Il possède une structure complexe formée de gaz neutres chauds ou froids, de noyaux moléculaires froids ainsi que de régions ionisées chaudes ou de plasma[4]. En combinant des données obtenues avec le spectromètre ultraviolet COS du télescope spatial Hubble et en effectuant des observations dans le spectre UV avec l'UVES du Very large telescope de quelques objets célestes situés derrière le courant magellanique (Fairall 9, PHL 2525, NGC 7714, NGC 7469, HE 0056-3622, et RBS 144), plusieurs caractéristiques physiques deviennent disponibles[4].

Selon un article publié par A. J. Fox, P. Richter et al., le courant magellanique aurait une masse en hydrogène de 1,5 à 5 × 108 fois celle du Soleil[4]. On y retrouve des éléments chimiques tels l'oxygène, de l'iode, du carbone II et IV, du silicium II, III et IV, du soufre II, de l'aluminium II, du fer II et du calcium II[4]. La métallicité du courant magellanique, soit tout ce qui le compose et qui est plus lourd que l'hydrogène et l'hélium, est un rapport moyen de 0,1 fois celle du Soleil[4].

Notes et références

Citations originales

- (en) « We're finding a consistent amount of heavy elements in the stream until we get very close to the Magellanic Clouds, and then the heavy element levels go up »

Références

- (en) D. L. Nidever, S. R. Majewski, W. B. Burton et L. Nigra, « The 200 degrees long Magellanic Stream System », The Astrophysical Journal, vol. 723, , p. 1618-1631 (lire en ligne, consulté le )

- (en) D. S. Mathewson, M. N. Cleary et J. D. Murray, « The Magellanic Stream », The Astrophysical Journal, vol. 190, , p. 291-296 (lire en ligne, consulté le )

-

(en) P. Wannier et G. T. Wrixon, « An unusual high-velocity hydrogen feature », The Astrophysical Journal, vol. 173, , L119-L123 (lire en ligne, consulté le ) - (en) Andrew J. Fox, Philipp Richter, Bart P. Wakker et al., « THE COS/UVES ABSORPTION SURVEY OF THE MAGELLANIC STREAM: I. ONE-TENTH SOLAR ABUNDANCES ALONG THE BODY OF THE STREAM »,

- (en) « Page personnelle de David Nidever » (consulté le )

- (en) Kawata, Maddison & Gibson, Swinburne, « Magellanic Stream », Swinburne University of Technology

- (en) Philipp Richter, Andrew Fox, Nicky Guttridge, « Hubble finds source of Magellanic Stream », (consulté le )