Cour de Marbre

La cour de Marbre[1] est une cour du château de Versailles pavée de marbre noir et blanc, située dans le renfoncement du vieux château, au pied de la chambre du Roi.

Séparée par cinq marches de la cour royale, des spectacles y étaient donnés.

C'est dans cette cour que, le , Robert-François Damiens a tenté d'assassiner le roi Louis XV[2].

Histoire

La cour de Marbre est la cour du château primitif construit en 1623 par Louis XIII.

Les carreaux blancs et noirs qui la recouvrent proviennent du château de Vaux-le-Vicomte, carreaux que le roi avait préemptés, ainsi que des sculptures et des meubles, avant une mise aux enchères faite par la famille ruinée de Nicolas Fouquet[3].

La cour de marbre a été décaissée sous Louis-Philippe lors des travaux du musée de l'Histoire de France, mais la restauration des années 1980 lui a rendu son niveau d'origine[4].

- Vues aériennes de la Cour de Marbre

La cour de Marbre est encastrée au centre du château, côté cour.

La cour de Marbre est encastrée au centre du château, côté cour. La cour de Marbre (pavée noir et blanc) est dans l'ombre

La cour de Marbre (pavée noir et blanc) est dans l'ombre Vue aérienne de la cour de Marbre

Vue aérienne de la cour de Marbre Pavement de la cour de Marbre en vue aérienne

Pavement de la cour de Marbre en vue aérienne Détail du pavement de marbre (vue aérienne).

Détail du pavement de marbre (vue aérienne). Toitures et faîtages dorés

Toitures et faîtages dorés

La cour de marbre depuis le pied du château, en regardant vers l’avenue de Paris

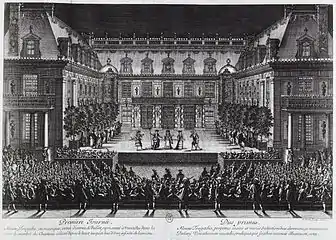

La cour de marbre depuis le pied du château, en regardant vers l’avenue de Paris Représentation du ballet Alceste de Jean-Baptiste Lully dans la cour de Marbre du château de Versailles, le 4 juillet 1674.

Représentation du ballet Alceste de Jean-Baptiste Lully dans la cour de Marbre du château de Versailles, le 4 juillet 1674. La cour de Marbre

La cour de Marbre La Cour de Marbre vue de nuit.

La Cour de Marbre vue de nuit.

Programme iconographique

La façade principale (façade ouest) est occupée en son centre par un avant-corps central de trois travées marqué par deux pilastres doriques colossaux. Trois portes au rez-de-chaussée donnent accès à la galerie basse. L'étage est marqué par un balcon porté par des colonnes jumelées l'une-à-côté-de-l'autre en marbre rouge sur piédestal. Les fenêtres de l'étage donnent sur la chambre du roi, elles sont en plein-cintre et leur archivolte interrompt la frise de l'ordre colossal, chaque écoinçon est occupé par un triglyphe.

L'avant-corps a un étage d'attique encadré par deux pilastres à chapiteau corinthien. Les trumeaux sont occupés par des trophées d'armes sculptés en bas-relief par Noël Jouvenet en 1680 et restaurés en 1893 par Charles Bocquet[5].

- Trophées d'armes

Trophée d'armes à la tête de lion[6]

Trophée d'armes à la tête de lion[6] Trophée d'armes au casque empanaché[7]

Trophée d'armes au casque empanaché[7] Trophée d'armes au masque de sanglier[8]

Trophée d'armes au masque de sanglier[8] Trophée d'armes au bouclier ciselé[9]

Trophée d'armes au bouclier ciselé[9]

L'étage d'attique est couronné par une horloge encadrée d'un tore de laurier, sommée d'un casque et flanquée d'étendards, prise dans un groupe sculpté nommé Mars et Hercule au repos, représentant Hercule au repos vêtu de la peau du lion de Némée à gauche et Mars au repos en cuirasse à droite. Ce sont des allégories à Louis XIV victorieux[10]. À l'origine réalisés par François Girardon et Gaspard Marsy, d'après un dessin de Charles Le Brun[11], représentant à gauche, côté Hercule, Achéloos et l'hydre de Lerne, symboles du Rhin franchi et de la ligue d'Augsbourg vaincue, et à droite, côté Mars, un lion et un aigle défaits, représentant l'Espagne et le Saint-Empire vaincus par les français lors de la guerre de Hollande[12]. Les sculptures dégradées sont restituées en 1869 par Henri-Michel-Antoine Chapu, qui substitue l’aigle, symbole du Second Empire français alors en place mais représenté ici vaincu, par un bélier[12]. Cette horloge ne possède pas de mécanisme et elle indiquait l'heure de la mort du Roi.

Les murs de la cour de Marbre portent, sur les trumeaux du rez-de-chaussée et de l'étage des bustes en marbre issus de la collection d'antiques de Louis XIV, avec de nombreux empereurs romains[13].

Annexes

Notes et références

- Typographie usuelle, in Versailles pour les nuls, cf. infra

- Joëlle Chevé, Historia no 805, janvier 2014, p. 27.

- "Quiz royal", hors série Le Point - Historia "Les derniers secrets de Versailles", juin-juillet 2012.

- Mathieu da Vinha et Raphaël Masson, Versailles pour les nuls, Paris, First & Château de Versailles, , 323 p. (ISBN 978-2-7540-1552-3), p. 276-277

- Béatrix Saule, Château de Versailles, « Quatre trophées d'armes », sur www.sculpturesversailles.fr (consulté le ).

- Béatrix Saule, Château de Versailles, « Trophée d'armes à la tête de lion », sur www.sculpturesversailles.fr (consulté le ).

- Béatrix Saule, Château de Versailles, « Trophée d'armes au casque empanaché », sur www.sculpturesversailles.fr (consulté le ).

- Béatrix Saule, Château de Versailles, « Trophée d'armes au masque de sanglier », sur www.sculpturesversailles.fr (consulté le ).

- Béatrix Saule, Château de Versailles, « Trophée d'armes au bouclier ciselé », sur www.sculpturesversailles.fr (consulté le ).

- Béatrix Saule, Château de Versailles, « Mars et Hercule au repos, allégories à Louis XIV victorieux (copies) », sur www.sculpturesversailles.fr (consulté le ).

- Béatrix Saule, Château de Versailles, « Mars et Hercule au repos, allégories à Louis XIV victorieux (ensemble original détruit) », sur www.sculpturesversailles.fr (consulté le ).

- Nicolas Jacquet, Versailles secret et insolite : le château, ses jardins et la ville, Paris/Versailles, Parigramme / Château de Versailles, , 206 p. (ISBN 978-2-84096-664-7), p. 57

- Béatrix Saule, Château de Versailles, « Quatre-vingt-quatre bustes à l'antique », sur www.sculpturesversailles.fr (consulté le ) : « Bustes de divinités, d'empereurs ou d'impératrices, de Romains ou de dames romaines, drapés à l'antique. ».

_02.jpg.webp)