Collégiale Notre-Dame des Andelys

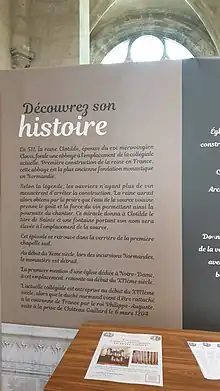

La collégiale Notre-Dame des Andelys est une ancienne collégiale qui se dresse sur la commune française des Andelys dans le département de l'Eure et le diocèse d'Évreux, en région Normandie. Construite en 1225 sur les ruines d'un couvent de femmes fondée en 511 par sainte Clotilde, épouse de Clovis Ier, c'est la plus ancienne fondation de monastère attestée en Haute Normandie[1].

| Collégiale Notre-Dame | ||

| ||

| Présentation | ||

|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | |

| Dédicataire | Notre-Dame | |

| Type | Collégiale | |

| Rattachement | Diocèse d'Évreux | |

| Début de la construction | 1255 | |

| Fin des travaux | fin XVIIe siècle | |

| Protection | ||

| Site web | Paroisse Gaillard sur Seine | |

| Géographie | ||

| Pays | ||

| Région | Normandie | |

| Département | Eure | |

| Ville | Les Andelys | |

| Coordonnées | 49° 14′ 51″ nord, 1° 25′ 20″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : France

| ||

L'église fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840[2].

Historique

Description

Extérieur

Les travaux de construction et d'embellissement se poursuivirent jusqu'à la fin du XVIIe siècle, et d'importantes restaurations furent effectuées en 1860 par l'architecte diocésain Alphonse Durand[3] - [4].

L'église est de vastes dimensions, avec un chevet de plan carré.

La façade est du XIIIe siècle et fut en partie restaurée au XIXe siècle. Les deux tours qui l'encadrent contiennent les trois cloches.

Le portail sud est de style gothique flamboyant des XVe et XVIe siècles. Le portail nord a été construit du temps du roi Henri II (1547-1559) en style Renaissance.

L'église possédait une tour centrale et une flèche, détruites durant la Seconde Guerre mondiale.

Façade ouest.

Vue du flanc sud.

Intérieur (détail).

Vue plongeante du boulevard du chapitre :

on devine l'emplacement de la tour.

Intérieur

Les dimensions de la collégiale sont de 70 m de longueur, 24 m de largeur au transept et 21 m sous la voûte.

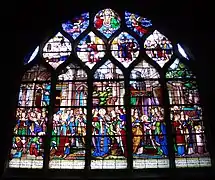

Vitraux

Ils ont été exécutés en grande partie par des maîtres verriers du XVe siècle. Les vitraux du bas-côté sud sont datés de 1540 et ceux du haut de la nef de 1560.

Romain Buron est l'un des auteurs de ces vitraux.

Arnoult de Nimègue (1475-1540) est l'auteur flamand des Saint-Sébastien, Saint-Jean-Baptiste, la Vierge et Saint-Jean l'évangéliste.

La verrière de la vie de sainte Clotilde a été offerte par Alexandre La Vache, seigneur de Radeval et de Marguerite Hallé d'Orgeville, son épouse, vers 1540-1550. Sa restauration et ses compléments sont de Didron (1866)[5].

Les travaux de restauration des ouvrages ont été confiés à Édouard Didron et aux ateliers Duhamel Marette[6].

Le peintre-verrier Pierre Gaudin a aussi participé à la restauration des vitraux et est l'auteur de deux œuvres, notamment pour la grande baie du chœur.

Sous les verrières du côté nord se trouve une frise sculptée qui présente des scènes de la vie rurale.

Orgues

Le buffet d'orgue est en bois sculpté de 1573, il représente des scènes bibliques, mais aussi des scènes de la mythologie et des représentations des sciences connues à l'époque.

Le facteur d'orgues Aristide Cavaillé-Coll est à l'origine de l'actuel instrument.

Peintures

L'église est dépositaire de trois toiles (vers 1612) de Quentin Varin, l'auteur des Noces de Cana et maître de Nicolas Poussin : Le triomphe de la Vierge, le Martyre de Saint-Clair et le Martyre de Saint-Vincent et d'une toile de Jacques Stella : Jésus enfant retrouvé au Temple par ses parents (1640)[7], originellement destinée à la chapelle Saint-François-Xavier du noviciat des Jésuites de Paris aujourd'hui détruite.

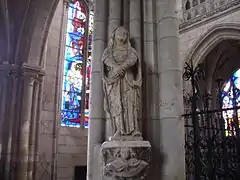

Statuaire

La chapelle du Sépulcre contient un groupe imposant représentant la mise au tombeau, qui provient de la chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon, du XVIe siècle[8].

Sépultures

Quelques pierres tombales du XIIIe et du XVIIe siècle se trouvent dans l'église.

C'est ainsi que s'y trouve celle de Richard de Saint-Laurent[9] (doyen du chapitre d'Andely, c. 1254) à laquelle l'archiviste eurois Henri Omont[10] s'est intéressé.

Par ailleurs, la femme de Pierre Corneille, Marie de Lampérière, Andelysienne, et Thomas Corneille, son beau-frère, y sont inhumés, mais leur sépulture demeure introuvable.

Sainte Clotilde est particulièrement vénérée en ce lieu depuis qu'en 1656, l'église reçut en relique une côte de la sainte[11].

Lorsqu'en 1718, Nicolas Bertin, un ami de messieurs de Port-Royal, vint aux Andelys : dans son journal de voyage, il parle des tombeaux des anciens seigneurs de Radeval situés tout auprès du maître-autel de l'église Notre-Dame, en quelques lignes très sommaires[12].

Notes et références

- « Abbaye mérovingienne de Pental », sur sedlouviers.pagesperso-orange.fr (consulté le ).

- « Notice n°PA00099305 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Biographie d'Alphonse Durand.

- Alphonse Durand (1814-1882) a notamment (suivant sa biographie) dirigé les travaux de restauration de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie en 1846.

- « Scènes de la vie de sainte Clotilde, Conversion de Clovis (baie 26) », sur http://www.culture.gouv.fr, (consulté le ).

- « Saint Christophe portant l'Enfant Jésus (baie 7) », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Le Christ enfant au milieu des Docteurs », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Mise au tombeau », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Dalle funéraire de Richard de Saint-Laurent, doyen de la collégiale d'Andely et écrivain ecclésiastique », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Note Persée .

- La sépulture de Clovis et la nécropole royale mérovingienne.

- Selon le résultat de recherches menées par l'abbé Blanquart.

Voir aussi

Sources

- Monographie paroissiale de l'église Notre-Dame des Andelys

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à l'architecture :

- La Collégiale Notre-Dame du Grand Andely et l'orgue - Orgues en France

- La collégiale Notre-Dame des Andelys - Ville Des Andelys

- Paroisse Gaillard sur Seine - Messe.info

- L'église Notre-Dame des Andelys - Persée