Collège de Foix (Toulouse)

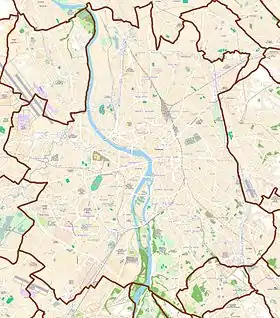

Le collège de Foix est un ancien collège de l'université de Toulouse. Ses bâtiments se trouvent entre les rues Antoine-Deville, Jean-Antoine-Romiguières, des Lois et du Collège-de-Foix, à laquelle il a donné son nom, dans le quartier Arnaud-Bernard (secteur 1) de Toulouse, en France.

_Fa%C3%A7ade_et_porche.jpg.webp)

| Destination initiale | |

|---|---|

| Destination actuelle | |

| Style | |

| Construction | |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Adresse |

no 2 rue Antoine-Deville et no 2 rue Jean-Antoine-Romiguières |

| Coordonnées |

43° 36′ 17″ N, 1° 26′ 29″ E |

|---|

|

|

Fondé en 1457, au cœur du quartier universitaire de la ville, c'est un collège qui accueille des boursiers. Il doit son nom à son fondateur, le cardinal Pierre de Foix, dit le Vieux, important prélat de la cour papale d'Avignon au milieu du XVe siècle. Épargné lors de la suppression de la plupart des collèges toulousains en 1551, il ne subsiste que difficilement, jusqu'à la Révolution française, où il est finalement fermé. Au XIXe siècle, une partie des bâtiments, rachetée par le chanoine Maurice Garrigou est dévolue à la congrégation religieuse des sœurs de Notre-Dame de la Compassion, qui se consacrent entre autres à l'accueil de jeunes femmes étudiantes. La résidence d'étudiants fondée par le cardinal de Foix poursuit de nos jours sa mission, en faisant la plus ancienne résidence d'étudiants d'Europe.

Les bâtiments du collège de Foix sont, avec ceux d'anciens collèges voisins – le collège de l'Esquile, le collège de Périgord et le collège Saint-Raymond –, l'un des derniers témoignages de l'architecture universitaire à Toulouse. Le corps principal du collège a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1925. Cette inscription partielle a été élargie en 2003 à l'ensemble des bâtiments.

Histoire

(la) Collegium Sancti Hieronymi alias Fuxii

_Fa%C3%A7ade_et_porche.jpg.webp)

| Fondation | |

|---|---|

| Dissolution |

| Type | |

|---|---|

| Régime linguistique | |

| Fondateur |

| Étudiants |

25 collégiats |

|---|

Il existait à Toulouse depuis le Moyen Âge, avec l’essor de l’université, beaucoup de collèges, occupant pour la plupart des bâtiments préexistants. Collèges de Saint-Raimond (le plus ancien, 1233), Vital Galtier (1243), Boulbonne (1251, pour les étudiants de son abbaye), de Verdale (1337), Montlezun (1339), Narbonne (1342, 12 étudiants), Saint-Martial (1359, 20 étudiants), Périgord (1360, 20 étudiants), Maguelonne (1360, 10 étudiants en droit), de Montrevel ou de Lectoure (1369), Saint-Catherine de Pampelune (1382), Mirepoix (1417), Saint-Girons (1429), Papillon (1533)[2].

Le collège n’était pas un établissement d’enseignement, mais un lieu destiné à héberger, nourrir les étudiants (ou « collégiats ») souvent venus de loin, et leur fournir les moyens de travailler comme des salles d’étude et une bibliothèque. Les cours proprement dits étaient dispensés dans les différentes facultés de la ville. La fondation et l’entretien des collèges, dont chacun ne recevait qu’un petit nombre de pensionnaires, relevait d’une œuvre de bienfaisance.

Pierre de Foix est comte et religieux cordelier. À ce titre, il demeure proche de cet ordre. Il est successivement évêque de Lescar, cardinal en 1409, légat du pape Martin V, évêque de Comminges (de 1426 à 1437) et archevêque d’Arles. Il s’occupe tout particulièrement du grand couvent des Cordeliers de Toulouse dont la grande église est en construction, ainsi que de la chapelle Notre-Dame de Rieux édifiée dans l’enceinte du couvent et fondée par Jean Tissandier, évêque de Rieux. Pierre de Foix termine sa construction et en fait une chapelle funéraire dédiée à Jean Tissandier et aux religieux du couvent, mais aussi à de grandes familles toulousaines.

C’est à côté du couvent des Cordeliers qu’il décide en 1457 d’édifier un collège, destiné à héberger vingt-cinq étudiants boursiers, natifs des territoires de la maison de Foix, et quatre d’entre eux devant être prêtres[3]. On ne dispense pas de cours, mais on leur fournit un cadre pour leurs études. Le bâtiment n’est séparé de l’église des Cordeliers que par une ruelle, aujourd’hui rue du Collège-de-Foix.

Pierre de Foix apporte au collège une importante bibliothèque composée des livres ayant appartenu au pape Benoît XIII. La majeure partie des ouvrages de cette bibliothèque furent acquis par Colbert en 1680 puis passèrent dans la bibliothèque royale.

Dès 1450, Pierre de Foix commence à acheter des maisons dans ce secteur. La construction est entreprise immédiatement par Jean Constantin, maître maçon. Le collège comprend une chapelle, dédiée à saint Jérôme (le collège est parfois nommé collège Saint-Jérôme, ou encore collège de la Vache, en raison de la girouette qui le surmonte, représentant la vache des armes de la Maison de Béarn) à laquelle on accède par l’actuelle rue Romiguières. À côté, un portail donne accès à l’édifice. Une porte cochère s’ouvre face à l’église des Cordeliers (rue du Collège de Foix), une autre porte au nord (rue des Lois). À l’intérieur, une grande cour de 29 m sur 19 est entourée de quatre galeries construites en briques qui donnent accès à la chapelle, la loge du portier, le réfectoire, six chambres pour les domestiques ; à l’étage, une grande salle et les vingt-cinq chambres des étudiants. Le bâtiment principal, qu’on appelle parfois le dôme, est un grand quadrilatère élevé de quatre étages sur une cave voûtée, aux angles munis de tourelles cylindriques en encorbellement. Un toit à croupe couvrait le tout, et les tourelles devaient être en poivrière. Au XVIIe siècle, on ajoute des mirandes et un toit à quatre pentes, donnant à l’édifice l’aspect qu’il a conservé. Au rez-de chaussée, une grande salle sert de tinel : usages multiples, conférences, examens, offices… Au premier étage se trouve la bibliothèque, voûtée en deux travées, à laquelle on accède par un escalier de bois extérieur côté Nord. Six fenêtres étroites groupées deux à deux, garnies de vitraux, l’éclairent. Par des escaliers situés dans les tourelles d’angle, on accède à l’étage supérieur, éclairé par des fenêtres à meneaux et encadrements de pierre, réservé au travail des étudiants. Le cardinal y a aussi son logement. Enfin le dernier niveau, le solier, est une plateforme entourée d’un parapet crénelé[4].

À peine construit, le collège est pris dans le grand incendie de 1463 qui ravage le centre de la ville. Néanmoins, les dégâts qu’il subit sont minimes. Des travaux de réfection de cette époque doivent dater les fenêtres à meneaux du second niveau et le grand comble avec la haute toiture à croupe (estimée à 12 m de hauteur) et les tours à poivrière qui donnent à l’ensemble une allure seigneuriale (et peut-être le nom de dôme)[5].

Au XVIIe siècle, le collège survit de plus en plus difficilement. On procède à divers remaniements, on ajoute des mirandes au dernier étage et on construit un toit à quatre pentes. Au siècle suivant, on poursuit des modifications. En 1789, l’établissement est fermé, la chapelle et le logement des prêtres sont vendus, le reste échoit à un autre acheteur. En 1817, un prêtre toulousain, le chanoine Maurice Garrigou (1788-1852), acquiert le corps principal pour y établir les sœurs de Notre-Dame de la Compassion, congrégation qu’il a fondée cette même année et qui occupe toujours les lieux. Le rez-de chaussée est transformé en chapelle, en supprimant le plancher de la bibliothèque, en agrandissant les fenêtres vers le bas, en murant d’autres ouvertures, dont des arcades donnant sur la cour. Enfin on ouvre par des arcs en plein cintre chaque extrémité pour ajouter un chœur et une tribune. L’ancienne chapelle Saint-Jérôme est détruite lors de l’alignement de la rue Romiguières en 1850. La résidence d'étudiants fondée par le cardinal de Foix poursuit de nos jours sa mission d'accueil pour les étudiants, en faisant ainsi la plus ancienne résidence d'étudiants d'Europe.

Le bâtiment dit collège de Foix a été inscrit Monument historique en 1925, tandis que les bâtiments du collège, ainsi que les sols, les cours, les circulations et les jardins l'ont été en 2003[6].

Description

Le bâtiment central, le dôme.

Le bâtiment central, le dôme..jpg.webp) Le bâtiment principal (XVe siècle, sauf dernier étage).

Le bâtiment principal (XVe siècle, sauf dernier étage). La cour intérieure.

La cour intérieure. La cloche du collège.

La cloche du collège. Clef de voûte du collège aux armes de Pierre de Foix (maison de Foix-Béarn).

Clef de voûte du collège aux armes de Pierre de Foix (maison de Foix-Béarn)..jpg.webp) Chapelle du XIXe siècle.

Chapelle du XIXe siècle..jpg.webp) Pièce avec stalles en bois.

Pièce avec stalles en bois..jpg.webp) Le jardin.

Le jardin.

Notes

- Notice no PA00094507, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Pierre Salies, Dictionnaire des Rues de Toulouse, éd. Milan, Toulouse, 1990 ; Marcel Fournier, Les Bibliothèques des Collèges de l’Université de Toulouse, Bibliothèque de l’École des Chartes, 1890, vol. 51, p. 443-476 Persée.

- Jean Joseph Vaissette, Clément de Vic, Histoire générale du Languedoc, Paris, Jacques Vincent, 1745

- Patrimoines Midi-Pyrénées

- Sociétés savantes de Toulouse

- Notice no PA00094507, base Mérimée, ministère français de la Culture

Voir aussi

Bibliographie

- André Hermet, « Le collège de Foix de Toulouse et son rétablissement à la veille de la Révolution », revue Archistra, 1982, no 54, p. 23-24.

- Robert Mesuret, Évocation du vieux Toulouse, Paris, éd. de Minuit, 1960, p. 530-531.

- Jean Rocacher, Toulouse Découvrir, no 3 : Les Jacobins et le quartier universitaire médiéval, Toulouse, 1986-87, p. 21-26.

- Pierre Salies, Le Grand Incendie de Toulouse de 1463 et ses conséquences, Communication à la Société Archéologique du Midi le , Imprimé in Mémoires… t. XXX, 1964, p. 131-166, suite dans t. XXXII, 1966.

- Patrice Foissac, Histoire des collèges de Cahors et Toulouse (XIVe-XVe siècles), Cahors, La Louve, 2010.

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Le site des Sœurs de la Compassion

- Le site du Collège de Foix