Citerne d'Aetius

La Citerne d’Aetius (en grec : ἡ Κινστέρνη τοῦ Ἄετίου), connue depuis la période ottomane sous le nom de Çukurbostan ("jardin souterrain") et depuis 1928 comme Karagümrük stadyumu [1] (stadium "Karagümrük ") ou Vefa stadyumu ("stadium Vefa "), était l’une de quatre citernes à ciel ouvert de l’ancienne Constantinople[N 1]. Elle est maintenant transformée en stade de football[2].

Emplacement

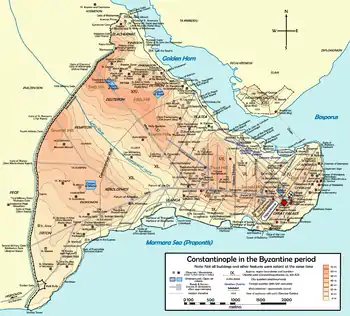

La citerne est située au sein du quartier Fatih[N 2] d’Istanbul (Turquie), dans le quartier de Karagümrük, à environ 300 mètres au sud-est de la porte d’Édirne (appelée pendant l’Empire byzantin d’abord porte de Charisios, puis porte d’Andrinople), le long de la Fevzi Paşa Caddesi[3] - [4], à la fin de la vallée qui séparait les cinquième et sixième collines de Constantinople[4].

Histoire

La tradition voudrait que la construction de cette citerne dans la quatorzième région de Constantinople remonte à l’empereur Valens (r. 364-378). Il est certain toutefois qu’elle fut bâtie en 421 par Aetius, praefectus urbi de Constantinople en 419 et praefectus praetorio Orientis en 425, sous l’empereur Théodose II (r. 408-450)[4] - [3]. Pendant longtemps on confondit cette citerne avec celle de Bonus ou avec celle d’Aspar; ce n’est que plus récemment que l’on a pu confirmer son identification avec certitude[3]. Cette énorme citerne était parallèle à l’une des deux sections de la Mesē (en grec : ἡ Μέση [Ὀδός]), la principale avenue de Constantinople qui reliait la porte de Charisios au centre-ville en passant près de l’église des Saints-Apôtres[3] et était alimentée en eau par l’aqueduc de Valens[3]. Ses dimensions imposantes en faisaient un point de repère pour d’autres édifices avoisinants comme les monastères du Prodomos de Petra, celui des Romains (en grec : τὰ Ρωμαίου) et celui de Mara (en gec : τὰ Μάρα)[4].

Écrivant après la conquête de Constantinople par les Ottomans en 1453, Pierre Gilles, érudit français de la Renaissance et grand voyageur, constatait en 1540 que le réservoir était vide[5]. Pendant la période ottomane, comme son nom turc de Çukurbostan (jardin souterrain) l’atteste, la structure était utilisée comme jardin potager[5].

Dans les années 1920, l’endroit fut transformé en terrain de sports et sert depuis 1928 de stade de football, le Karagümrük (ou Vefa d’après le nom du club Vefa S.K.), quartier général de l’équipe Karagümrük SK[1].

Problème d’identification

Il fallut attendre nombre d’années pour que l’on tente d’identifier avec précision la citerne d’Aetius[4]. Elle fut successivement confondue avec : (1) la citerne située près du Palais du Porphyrogénète (en turc : Tekfur Saray), maintenant disparu ; (2) la citerne située dans la cour de la petite mosquée Kefeli ; (3) la citerne couverte au sud-est de la Çukurbostan de la porte d’Andrinople, connue sous le nom de Zina Yokusu Bodrumi[4]. Toutefois, l’information stipulant que la citerne d’Aetius se trouvait près du monastère du Prodomos de Petra qui devait se situer dans la vallée séparant les cinquième et sixième collines de Constantinople conduisit à son identification avec la troisième possibilité, la Çukurbostan située près de la porte d’Andrinople[4].

Description

La citerne a une forme rectangulaire de dimensions imposantes : 244 mètres de longueur sur 85 mètres de largeur ; sa profondeur moyenne s’établissait entre 13 et 15 mètres[3] - [5]. Sa capacité était d’environ 0,250 à 0,300 millions de mètres cubes d’eau[3]. Ces murs, d’une épaisseur de 5,20 mètres[2], et dont une partie est encore visible, étaient bâtis selon la technique dite de l’opus listatum, technique de construction romaine faisant alterner quatre rangées de briques et dix rangées de pierre, produisant un effet d’élégance que l’on retrouve dans les deux autres citernes à ciel ouvert dites d’Aspar et de Mocius[6]. L’hypothèse a été faite que la citerne servait à alimenter en eau les douves des murailles de Constantinople, mais il est plus probable qu’il s’agissait comme les deux autres de réservoirs centraux d’où l’eau était distribuée à travers la ville[2].

Bibliographie

- (en) Mamboury, Ernest. The Tourists' Istanbul. Istanbul, Çituri Biraderler Basımevi, 1953.

- (fr) Eyice, Semavi. Petite Guide à travers les Monuments Byzantins et Turcs. Istanbul, Istanbul Matbaası, 1955.

- (fr) Janin, Raymond. Constantinople Byzantine. Paris, Institut Français d'Études Byzantines, 1964. ISSN 0402-8775.

- (de) Müller-Wiener, Wolfgang. Bildlexikon zur Topographie Istanbuls: Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul bis zum Beginn d. 17 Jh. Tübingen, Wasmuth, 1977. (ISBN 978-3-8030-1022-3).

- Altun, Feride Imrana. Istanbul`un 100 Roma, Bizans Eseri. Istanbul, Istanbul Buyukșehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2009. (ISBN 978-9944-370-76-9).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Cistern of Aetius » (voir la liste des auteurs)..

Notes

- Les trois autres étant la citerne de Mocius, la citerne d’Aspar et la citerne d’Aetius, situées à l’intérieur des murs de Constantinople

- Quartier historique correspondant à la Constantinople prise par Mehmet II en 1453.

Références

- "Tarihçe". Karagümrük spor kulübü. 13 avril 2014.

- Eyice (1955), p. 71

- Müller-Wiener (1977), p. 278

- Janin (1964), p. 203

- Janin (1964) p. 204

- Mamboury (1953) p. 325

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- (en) Rice Eric. The Best Documentary Ever – Istanbul Subterranean Tunnels and Secret Cistern. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=yZJYF99pEtU.

- (en) Timeline Travel. City Walls and Water Supply Systems of Constantinople. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6FkmI5cERWw.