Chirurgie dans l'Égypte antique

La chirurgie dans l'Égypte antique était pratiquée par des médecins mettant en œuvre un art chirurgical bien compris et codifié selon les possibilités du moment, indiquées dans les papyrus médicaux. Cette chirurgie était journellement pratiquée par des médecins religieux, civils ou militaires déjà très au fait des connaissances anatomiques, physiologiques et cliniques de cette époque. L’exercice de cet art était également conditionné par les moyens techniques disponibles dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la pharmacopée et les instruments chirurgicaux.

Connaissances anatomiques et physiologiques

Les connaissances anatomiques et physiologiques des anciens Égyptiens étaient déjà certaines[1]. Ces notions résultaient d’observations effectuées dans plusieurs situations différentes, comme l’examen attentif des patients vivants, les constatations faites sur des cadavres, et encore comme aujourd’hui, relevées sur des animaux.

En effet, un certain nombre d’éléments sont réputés accessibles sur les blessés de guerre, après des « accidents du travail » ou domestiques graves. D’autres éléments anatomiques ont pu être repérés pendant l’invention de la momification des défunts. Cette procédure mortuaire était probablement inspirée par la dessiccation naturelle des corps retrouvés pratiquement intacts dans le désert, mais nécessairement reproduite artificiellement et d’une façon assez sophistiquée. Nous savons aussi que plusieurs organes étaient prélevés pour être conservés dans des vases ou des paquets canopes spéciaux. Quant au cœur, il était prélevé, traité à part, puis, normalement replacé dans le thorax du mort[2].

Ainsi, des « listes anatomiques » humaines sont bien relevées depuis l’Ancien Empire, par exemple, elles figurent dans les textes des pyramides et d’autres écrits religieux postérieurs. Des notions intéressantes figurent bien entendu dans les textes médicaux et chirurgicaux pharaoniques qui nous sont parvenus. Puis, des dissections humaines sont attestées à Alexandrie. Il faut noter que ces recherches resteront ensuite longtemps interdites[3].

Abord clinique

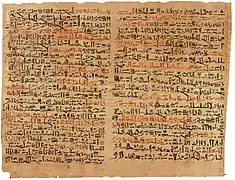

La médecine de ce temps était sûrement mêlée de magie, cependant, la prise en charge subjective du patient n’excluait pas la recherche des signes objectifs de la maladie ou du traumatisme. À la lecture des textes médicaux égyptiens, il est surprenant de constater une certaine modernité du sens clinique de cette science pharaonique, eu égard aux moyens de ce temps. Regroupés dans des papyri qui leur sont dédiés, les observations constituent de véritables unités littéraires décrivant des cas pathologiques et leurs traitements. Ces rouleaux étaient souvent surchargés de commentaires rédigés par les praticiens expérimentateurs. Les écrits chirurgicaux qui ne sont pas disparus sont surtout contenus pour nous dans le papyrus Edwin Smith[4] et le papyrus Ebers[5].

Les auteurs déclinent les notions :

- d’examen physique ;

- de diagnostic ;

- de diagnostic différentiel ;

- de pronostic favorable, réservé, ou franchement mauvais ;

- d’un suivi de l’évolution ;

tout cela dans la perspective de « guérir »[6].

Ensuite, les thérapeutiques proposées sont graduées en fonction de la gravité de la pathologie chirurgicale et adaptées suivant l’évolution. Comme aujourd’hui, après le premier « coup d’œil », les premiers éléments symptomatiques sont rassemblés à partir de l’interrogatoire. Les signes subjectifs retenus et les signes objectifs sont isolés au cours de l’examen général suivi d’une inspection et d’une exploration locales. Pour les blessures, on notait assez précisément la localisation, l’aspect des téguments, les rétractions, on explorait la profondeur à l’aide d’une sonde et d’un écarteur, les esquilles et les corps étrangers étaient repérés. Selon les descriptifs, les états successifs des plaies étaient assez finement observés.

Pratique chirurgicale

Après étude, il s’avère que le geste pragmatique du chirurgien égyptien est issu d’une indication réfléchie et codifiée[7].

Ainsi,

- les instruments sont choisis et adaptés pour une intervention donnée.

- ils sont utilisés consécutivement au cours des différents temps opératoires.

Par exemple dans le cadre de la cure chirurgicale d’un abcès,

- il faut bien mentionner les actes consistant à « inciser » et à « débrider »,

- il peut être utile de « cautériser » avec une « lame-cautère »,

- ensuite il faut parfois mettre en place un drainage, par exemple à l’aide d’un segment de roseau, et encore signaler l’utilisation de mèches faites de « charpie d’étoffe »,

- le dispositif était complété de « tampons fibreux secs ».

Autres exemples

- Contentions :

- Les pansements étaient soigneusement confectionnés. Ils pouvaient être occlusifs.

- Les bandages simples ou complexes étaient bien posés.

- Dans la pratique la plus courante, il faut encore citer l’utilisation des compresses froides ou des compresses chaudes.

- On devait aussi appliquer des argiles tiédies et de la graisse enrichie d’extraits de plantes dont il nous reste des compositions efficaces.

- Extraction des épines,

- Les soins des morsures (chien, singe, crocodile, lion, hippopotame, cheval, etc.)

- Sutures :

- Les sutures de plaies cutanées non contuses se faisaient avec une « aiguille à coudre » et du « fil » de « lin ».

- La pose de sortes de sutures cutanées en petites bandelettes de toile adhésive est également connue.

- Le parage des blessures de guerre,

- Les amputations :

- post traumatiques,

- punitives : nez, langue, oreilles, main, etc.

- La cautérisation hémostatique se faisait avec une lame chauffée au feu.

- Des prothèses d’orteils ont été réalisées.

- Les réductions :

- Les réductions de luxations comme celle de l’articulation de l'épaule, ou encore la réduction de la subluxation de la mandibule,

- Les réductions et contentions de fractures des membres (pose d'attelles).

- Les fractures nasales étaient maintenues par des rouleaux de toile grasse dans les narines. Deux petites attelles externes protégées pouvaient compléter le dispositif.

- L’entorse cervicale ; la luxation cervicale grave et la fracture tassement du corps vertebral avec quadriplégie sont assez bien décrites dans les textes.

- Les textes parlent aussi des brûlures. Elles bénéficiaient de traitements particuliers.

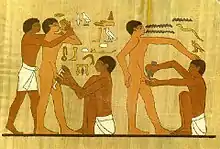

- La circoncision est représentée sur au moins deux bas reliefs (dont celui du tombeau du médecin Ânkh-ma-hor de la VIe dynastie). Plusieurs techniques ont été employées selon les époques. Une analyse assez fine a été publiée[8].

- Ophtalmologie :

- Ablation des corps étrangers oculaires.

- L'opération de la cataracte est attestée sous les Ptolémées.

- Différentes infections locales et générales sont bien décrites.

- Dans tous les cas, les suites opératoires étaient surveillées.

- Des traitements pouvaient être arrêtés pendant une phase critique, et ensuite, repris.

Les textes nous indiquent que les médecins égyptiens connaissaient leurs limites. Par exemple, contrairement à ce que l’on peut lire dans beaucoup d’ouvrages, bien des interventions n’étaient pas pratiquées dans les périodes anciennes. C’est le cas par exemple de la trépanation (seulement « peut-être » une ou deux, – sur plus de trois mille ans – dans un pays où les recherches anthropologiques s'avèrent nombreuses)[9].

Pharmacopée

Les médications employées en chirurgie par les praticiens de l’époque pourraient nous surprendre. Nombre d’entre elles ont été qualifiées de « repoussantes ». Elles sont en effet issues des « produits de la nature ». On trouve parmi les composants énumérés dans les textes médicaux, différents minéraux, végétaux et extraits animaux, tous prélevés dans le milieu environnemental.

Cependant, des études historiques et pharmacologiques nous montrent que ces prescriptions pouvaient parfois être utiles[10] - [11].

C’est notamment le cas en chirurgie de certaines procédures calmantes utilisant des minéraux et des plantes. Il en est de même pour diminuer les risques d’infection et pour favoriser la cicatrisation.

Thérapeutique chirurgicale

Les praticiens égyptiens pouvaient ajuster les thérapeutiques médico-chirurgicales et/ou proprement opératoires en fonction des différentes pathologies rencontrées. En voici quelques exemples[12].

- Traitement médico-chirurgical

- Pour une adénopathie chronique suppurative[13] :

« Descriptif concernant une tuméfaction formée par du pus dans le cou d’un malade. Si tu examines une tuméfaction formée par du pus sur le cou d’un malade ; si la tumeur s'est rompue après avoir augmenté de volume, si elle a formé sa chair superficielle depuis plusieurs mois, ou depuis plusieurs années, et que ce qui en sort est comparable à des barbillons de poisson synodonte en forme de gros cheveu, tu diras à ce propos : C'est un malade qui souffre d’une tuméfaction formée par du pus. Un mal que je combattrai. Tu devras préparer les traitements pour retirer les proéminences qui sont dans son cou... »

Suit la prescription d’un pansement cuit principalement composé : de cire, de graisse de bœuf, de saule, d’ocre rouge, de cumin, de sels de cuivre, de chrysocolle, d’argile blanche, de sel marin, de graisse d’oie, de térébinthe et de galène.

- Traitement chirurgical

- Pour un abcès froid[14]

« Descriptif concernant une tuméfaction formée par du pus. Si tu examines une tuméfaction formée par du pus en n’importe quelle partie du corps d’un malade et que tu la trouves sa tête étant élevée, circonscrite, et fluctuante, tu diras à son sujet : c’est une tuméfaction formée par du pus qui s’est localisée dans sa chair ; un mal que je traiterai avec le scalpel. Il y a quelque chose en elle comme du mucilage et quelque chose peut sortir après cela comme de la cire, elle fait des filaments ; elle va récidiver. »

- Pour une tumeur froide[15] :

« Descriptif concernant une tumeur de la chair superficielle sur un membre d'un malade. Si tu examines une tumeur de chair sur un membre et que tu la trouves pareille à la teinte de sa chair avec un va-et-vient sous tes doigts mais limité par sa base, tu diras à son sujet : c'est une tumeur de chair, un mal que je traiterai, en l'effleurant avec le cautère du spécialiste. »

- Pour une plaie de l'aisselle[16] :

« ... Tu devras relier les berges (de la plaie) avec du fil (de lin) ... Un mal que je peux traiter. Le panser avec de la viande fraîche pour le premier jour.

- Mais si tu trouves (ensuite en l'examinant) que sa plaie bâille, les fils étant tout relâchés, tu relieras (à nouveau) les berges avec deux bandes (de lin adhésives) ... soigner ensuite avec du gras, du miel et (appliquer) des tampons végétaux tous les jours jusqu'à guérison ...

- Mais si tu trouves que la peau de la plaie est chaude à cause de cette blessure de l'aisselle, alors que la plaie même est brûlante, bâillante, ses fils relâchés, tu approcheras ta main et tu sentiras de la chaleur provenant de l'orifice de la plaie contre ta main, alors que des collections de pus s'en échappent, froides comme du jus de raisin ... un mal avec lequel je combattrai ...

- Mais si tu trouves que ce blessé est fiévreux, alors que sa plaie est brûlante, tu ne devras pas la panser. Laisse-le au repos le temps que passe la phase douloureuse.

- Et (ensuite) dès que la fièvre s'arrête, si la chaleur qui est à l'orifice de la plaie passe complètement, tu le traiteras avec du gras, du miel et (tu appliqueras à nouveau) des tampons végétaux tous les jours jusqu'à guérison. »

Instruments chirurgicaux

Pour pratiquer ces gestes, le médecin devait disposer de quelques instruments[17]. D’abord en métal cuivreux, plusieurs tailles d’objets existaient afin d’être employés à des stades opératoires différents.

Par exemple, on reconnaît vite les pinces et les pincettes. Diverses sondes, des stylets élaborés, et encore par exemple des curettes presque semblables sont encore utilisées aujourd’hui. Nous avons différentes sortes de couteaux. À une époque ancienne, un bistouri particulier est bien différencié ; il rappelle bien par l’aspect de sa lame notre bistouri à lame fixe. Il nous reste également plusieurs sortes d’écarteurs. Ils pouvaient être multifonctions. De plus, des ustensiles « à usage unique » pouvaient également être utilisés.

Nous trouvons dans les musées un certain nombre de ces petits objets métalliques dont l’usage est compatible avec l’exercice de cet art. Beaucoup d’entre eux peuvent être comparés avec des instruments modernes. L’effet est saisissant. Les formes rencontrées préludent bien le matériel de plus en plus sophistiqué que seront amenés à créer les chirurgiens eux-mêmes. Elles seront dès ces moments affinées et leurs utilisations consacrées. Pourtant, l’histoire de la chirurgie montre que plusieurs de ces éléments disparaîtront pour revenir bien plus tard. Ainsi la trousse du médecin commence sérieusement à se constituer … depuis la période pharaonique !

Un bas-relief tardif mais célèbre du temple de Kôm-Ombo représente une table sur laquelle sont disposés des instruments dont certains sont reconnaissables, avec d’autres objets comme une balance, des sachets de médicaments, une éponge et des bandages. Une vasque de purification est disposée à proximité[18].

Nous assistons véritablement en Égypte à la naissance de la chirurgie.

Notes et références

- Richard-Alain Jean, Anne-Marie Loyrette, La mère, l’enfant et le lait en Égypte Ancienne. Traditions médico-religieuses. Une étude de sénologie égyptienne, 2010, p. 29-67.

- Voir par exemple pour la connaissance anatomique des viscères : Richard-Alain Jean, « Notes complémentaires sur le cœur en place, embaumé, ou perdu en Égypte », Histoire de la médecine en Égypte ancienne, Cherbourg, 20 mai 2013 / publication électronique / http://medecineegypte.canalblog.com

- Richard-Alain Jean, La chirurgie en Égypte ancienne. À propos des instruments médico-chirurgicaux métalliques égyptiens conservés au Musée du Louvre, 2012, p. 11-19.

- Papyrus Edwin Smith sur Britannica

- Le papyrus Ebers sur Britannica

- Richard-Alain Jean, À propos des objets égyptiens conservés du musée d’Histoire de la Médecine, 1999, p. 16-25.

- Jean, 2012, tableaux 1 & 2, p. 32-33.

- Richard-Alain Jean, « Anatomie humaine. Le bassin – VIII. L’appareil génito-urinaire de l’homme - Atlas (2), Atlas chirurgical - La circoncision », dans Histoire de la médecine en Égypte ancienne, Angers, 25 juin 2016 = http://medecineegypte.canalblog.com

- Ces indications proviennent en majorité de Richard-Alain Jean, La chirurgie en Égypte ancienne. À propos des instruments médico-chirurgicaux métalliques égyptiens conservés au Musée du Louvre, 2012, p. 9-34.

- Richard-Alain Jean, Anne-Marie Loyrette, « À propos des textes médicaux des Papyrus du Ramesseum numéros III et IV, I », Encyclopédie religieuse de l’Univers végétal (ERUV - II), Montpellier, S.H. Aufrère (éd.), , p. 567-589 pour la pharmacologie ;

- Richard-Alain Jean, Anne-Marie Loyrette, « À propos des textes médicaux des Papyrus du Ramesseum nos III et IV, I », Encyclopédie religieuse de l’Univers végétal (ERUV - III), Montpellier, S.H. Aufrère (éd.), , p. 382-483 pour la pharmacologie.

- Ces exemples sont tirés de Richard-Alain Jean, La thérapeutique chirurgicale pharaonique (1) La papyrologie, Paris, éd. Université Denis Diderot - Paris VII, coll. « Les Conférences de la Faculté de Médecine Xavier Bichat », 1997 ; Richard-Alain Jean, À propos des objets égyptiens conservés du musée d’Histoire de la Médecine, Paris, éd. Université René Descartes - Paris V, Paris, coll. « Musée d'Histoire de la Médecine de Paris », 1999, p. 17-25.

- H. Grapow, H. Von Deines, W. Westendorf, Grundriss der Medizin der Alten Ägypter, Akademie Verlag, Berlin, 1954-1963, V, p. 387.

- H. Grapow, H. Von Deines, W. Westendorf, Grundriss der Medizin der Alten Ägypter, Akademie Verlag, Berlin, 1954-1963, V, p. 392 ; Jean, 2012, p. 32.

- H. Grapow, H. Von Deines, W. Westendorf, Grundriss der Medizin der Alten Ägypter, Akademie Verlag, Berlin, 1954-1963, V, p. 389 ; Jean, 2012, p. 32.

- J.H. Breasted, The Edwin Smith Surgical Papyrus, Oriental Institute Publi¬cation, University of Chicago Press, Chicago, 1930, p. 415-425 ; R.-A. Jean, À propos des objets égyptiens conservés au Musée d’Histoire de la Médecine, Université Paris V, Paris, 1999, p. 16-25.

- Jean, 1999, p. 8-9, 34-74 ; Jean, 2012, p. 35-74 ; Richard-Alain Jean, « Médecine et chirurgie dans l'ancienne Égypte », Pharaon Magazine - 11, 2013, p. 46-51.

- Jean, 1999, p. 31-32, 74 ; Jean, 2012, p. 30-31.

Bibliographie

- Chirurgie

- Ange Pierre Leca, La Médecine égyptienne au temps des Pharaons, Paris, éd. Dacosta, , 486 p. (ISBN 2-85128-029-5), p. 349-375 ;

- Bruno Halioua, La médecine au temps des Pharaons, Paris, éd. Liana Levi, coll. « Histoire », , 265 p. (ISBN 2-86746-306-8), p. 45-50, 146-152, 171-172 ;

- Richard-Alain Jean, À propos des objets égyptiens conservés du musée d’Histoire de la Médecine, Paris, éd. Université René Descartes - Paris V, Paris, coll. « Musée d'Histoire de la Médecine de Paris », , 92 p. (ISBN 2-9508470-3-X) ;

- Richard-Alain Jean, La chirurgie en Égypte ancienne. À propos des instruments médico-chirurgicaux métalliques égyptiens conservés au musée du Louvre, Paris, Editions Cybele, , 126 p. (ISBN 978-2-915840-29-2) ;

- Chirurgie en gynécologie

- Richard-Alain Jean, Anne-Marie Loyrette, La mère, l’enfant et le lait en Égypte Ancienne. Traditions médico-religieuses. Une étude de sénologie égyptienne, Paris, S.H. Aufrère (éd.), éd. L’Harmattan, coll. « Kubaba – Série Antiquité – Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne », , 516 p. (ISBN 978-2-296-13096-8, lire en ligne) réimprimé en 2011, Chapitres I-III pour l’anatomie (p. 29-67), et chapitre XXVI, « Traitement chirurgical », p. 431-468 .

- Périodes tardives (Ier siècle avant notre ère - VIIe siècle)

- Marie-Hélène Marganne, La Chirurgie dans l’Égypte gréco-romaine d’après les papyrus littéraires grecs, Brill, Leiden, Brill, , 191 p. (ISBN 90-04-11134-4, lire en ligne) ;

- Marie-Hélène Marganne, L’ophtalmologie dans l’Égypte gréco-romaine d’après les papyrus littéraires grecs, Brill, Leiden, E. J. Brill, , 209 p. (ISBN 90-04-09907-7, OCLC 28632059, lire en ligne) .