Chartreuse Saints-Joseph-et-Morand de Douai

Le monastère Saints-Joseph-et-Morand est un ancien monastère de l'ordre des Chartreux à Douai.

| Chartreuse Saints-Joseph-et-Morand de Douai | ||||

Façade de la chartreuse | ||||

| Existence et aspect du monastère | ||||

|---|---|---|---|---|

| Identité ecclésiale | ||||

| Culte | Catholique | |||

| Éparchie | Province cartusienne de Picardie | |||

| Type | Monastère d'hommes | |||

| Présentation monastique | ||||

| Ordre | Chartreux | |||

| Province cartusienne | Picardie | |||

| Patronage | Saint Joseph et Saint Morand | |||

| Armes ou sceau du fondateur | ||||

.svg.png.webp) | ||||

| Blasonnement | « D'azur à trois croissants d'or entrelacés, au chef du même. » | |||

| Historique | ||||

| Date(s) de la fondation | 1654 | |||

| Fermeture | 1791 | |||

| Architecture | ||||

| Protection | ||||

| Localisation | ||||

| Pays | ||||

| Région | Hauts-de-France | |||

| Département | Nord | |||

| Commune | Douai | |||

| Coordonnées | 50° 22′ 29″ nord, 3° 04′ 33″ est | |||

| Géolocalisation sur la carte : France

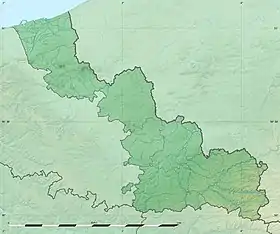

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

Géolocalisation sur la carte : Nord

| ||||

Historique

En 1570, il est question de transférer à Douai, la chartreuse de Valenciennes, en 1620 d’y établir un collège cartusien près de l’université[1].

En 1654, Marie Loys, fille de Jean, notaire et poète à Douai, lègue tous ses biens, pour fonder un couvent de chartreux en ville. Le terrain définitif avec la maison des Moines Blancs, refuge des Prémontrés de Saint-Nicolas de Furnes, est acquis en 1662. Les constructions commencent en 1663, sont suspendues par la conquête française de Louis XIV, reprises en 1680 et achevées en 1728 seulement, à cause des deux sièges qui éprouvent la ville.

En 1744, il n'y a que 8 religieux dans la chartreuse de Douai.

Le , l'Assemblée constituante prononce l'abolition des vœux monastiques et la suppression des congrégations religieuses. En avril 1790, il reste 9 pères et 3 frères lais. La communauté se disperse en 1791, les autorités du Nord ayant refusé d’établir une maison de réunion cartusienne dans leur département autre que la Boutillerie.

La chartreuse est classée au titre des monuments historiques en 1930[2]. Le musée de la Chartreuse y est installé depuis 1958.

Prieurs

Le prieur est le supérieur d'une chartreuse, élu par ses comprofès ou désigné par les supérieurs majeurs.

Bibliographie

- Romain-Hippolyte Duthilloeul, Lettre sur les carreaux trouvés à la chartreuse de Douai, « Bulletin de la Commission historique du Département du Nord », t.3, 1847, p.52-58. lire en ligne sur Gallica

- Victor Bufquin, « Histoire de la chartreuse de Douai. Six siècles d’histoire locale », Douai, Duthilleux, 1945, 31 p. (Réédition, ibid. 1954.)

- Abbé Dancoisne, « Mémoire sur les établissements du clergé séculier et régulier qui ont existé à Douai avant la Révolution. », Mémoires de la Société centrale d'agriculture, sciences et arts du département du Nord, vol. t. 12, , p. 472-485 (lire en ligne, consulté le ).

.

.

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Cadet dans un régiment, sous les ordres du maréchal d'Estrées, qui se distingue à la bataille de Hastenbeck et pendant la guerre de Sept Ans, capitaine, pensionnaire forcé puis chartreux de la Boutillerie, s'enfuit en 1767, en Hollande, avec Antoinette Lehon, supérieure de l'Hôtel-Dieu de Douai, puis rentre vers 1769, à la Chartreuse de Douai ou à la Grande Chartreuse

Références

- Dancoisne 1872.

- Notice no PA00107451, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles du royaume de Belgique. Tome 2 / par M. Félix Victor Goethals, 1849. sur Gallica

- Douai ancien et nouveau, ou Historique des rues, des places de cette ville et de ses alentours, par H.-R. Duthilloeul, 1860. sur Gallica