Château de Montmorency

Le château de Montmorency était un château situé sur la commune de Montmorency, dans le Val-d'Oise. Il n'en reste de nos jours que de rares vestiges, dont l'Orangerie de Crozat (actuel conservatoire de musique de la ville).

| Château de Montmorency | ||

Château de Montmorency édifiée par Pierre Crozat | ||

| Période ou style | Architecture classique | |

|---|---|---|

| Type | château | |

| Destination initiale | maison de plaisance | |

| Propriétaire actuel | particuliers | |

| Destination actuelle | Château détruit | |

| Coordonnées | 48° 58′ 54″ nord, 2° 19′ 08″ est | |

| Pays | ||

| Région | Île-de-France | |

| Département | Val-d'Oise | |

| Commune | Montmorency | |

| Géolocalisation sur la carte : France

| ||

Histoire du domaine

Propriété de Nicolas Desnots (1629-1668)

La grande époque des « châteaux » de Montmorency débute en 1629. Cette année-là, Nicolas Desnots, bourgeois de Paris et trésorier des bâtiments du roi, reçoit en don une mare dénommée « l'étang-vieil », au pied de la butte Saint-Martin, avec l'autorisation du duc de Montmorency de l'enclore avec les terres qu'il possède déjà. C'est ainsi que prend forme le « parc de Montmorency » ; Desnots le dote de bassins, de cascades et de jets d'eau.

Le , est signée de Henri II, duc de Montmorency, une donation en faveur de Nicolas Desnots, conseiller du roi, trésorier général des bâtiments du roi, concernant une ancienne « fourcière à poissons » (vivier) appelée "Etang vieil" que le bénéficiaire joint au lopin de terre qu'il possède déjà au pied de la collégiale Saint-Martin et à proximité de laquelle il se fait construire une maison de campagne de 8 pièces sur 2 étages.

Entre 1629 et 1635, Desnots acquiert des parcelles de terre qu'il réunit à l'Etang vieil pour former un jardin d'agrément sur le modèle italien au fond du vallon dans lequel il établit :

- un bassin de réception des eaux de la source Saint-Valéry dans le haut du parc ;

- une glacière, également dans le haut du parc ;

- une grotte d'où jaillissent des fontaines d'eau vive à mi-pente ;

- un grand bassin trapézoïdal ou grand canal à l'emplacement de la vieille mare.

En 1637, Desnots acquiert un fief de 10 ares jouxtant l'église paroissiale Notre-Dame et dénommé fief du Pressoir, puis fief de Thionville. Desnots et ses successeurs deviennent seigneurs de Thionville.

Maison de campagne de Charles Le Brun (1670-1690)

En 1670, Charles Le Brun, premier peintre du roi Louis XIV, acquiert dans le voisinage du parc de Desnots quelques terres sur lesquelles il bâtit sa maison de campagne (le « petit château »). En 1673, il agrandit sa campagne en achetant le parc et la maison de Desnots. Le « parc de Montmorency » occupe alors tout le fond du vallon, depuis la rue des Granges jusqu'à l'actuelle place Charles Le Brun.

Vers 1668/1669, Desnots meurt, le parc étant racheté par Nicolas Fardoil. Peu après, en 1670, propriétaire de quelques pièces de terre, séparées du domaine de Desnots par le grand chemin de Paris à Montmorency, Charles Le Brun, Premier Peintre du Roi et directeur de la Manufacture royale, construit sa maison de plaisance dans le prolongement des cascades et des bassins de Desnots.

En 1673, le fils de Fardoil revend le domaine à Charles Le Brun qui agrandit sa maison de campagne :

- sur la façade côté parc, les deux ailes encadrant l'avant-corps en péristyle ajouré de 2 étages sont prolongées par des escaliers extérieurs droits ;

- deux avant-corps à pans coupés sont plaqués sur la façade occidentale ;

- une chapelle, 2 salles à manger, de grandes chambres d'apparat dont une chambre indienne sont aménagées.

En 1675, Le Brun obtient l'autorisation de réunir les deux parties de son domaine en détournant le grand chemin de Paris et en créant les actuelles rues de Saint-Denis et du Temple. Il reprend l'ensemble du système hydraulique et creuse de nouveaux bassins dont le total passe au nombre de 5 dont 2 reliés par 14 petites cascades ; le plan de la grotte est lui aussi modifié. Les parterres sont redessinés : Le Brun y fait placer des arbres exotiques en caisse (orangers, lauriers roses, grenadiers) et des statues (dont deux du sculpteur Sarrazin).

En 1679, Le Brun reçoit de nombreuses visites dont la plus célèbre est celle du prince de Condé, accompagné de La Rochefoucault et de Bossuet, relatée par Le Mercure Galant :

"On y fit jouer toutes les eaux dont ils admirèrent les beautés. Ils furent surpris d'y voir tant de canaux, de fontaines, de cascades, de grottes et surtout un grand canal qui est devant la façade de la maison du côté du jardin. Son altesse sérénissime se promena en bateau sur le canal et y reçut le divertissement d'une fort agréable symphonie."

En 1690, Charles Le Brun décède. Le domaine reste en indivis entre les mains des héritiers : sa veuve Suzanne Butay et son neveu Charles Le Brun II.

Restitution du plan du rez-de-chaussée de la maison de Charles Le Brun à Montmorency, 1690.

Restitution du plan du rez-de-chaussée de la maison de Charles Le Brun à Montmorency, 1690. Restitution du plan du premier étage de la maison de Charles Le Brun à Montmorency, 1690.

Restitution du plan du premier étage de la maison de Charles Le Brun à Montmorency, 1690. Schéma de la chambre de parade de Le Brun à Montmorency, premier étage, 1690.

Schéma de la chambre de parade de Le Brun à Montmorency, premier étage, 1690. Restitution de la vue depuis le premier étage de la maison de Charles Le Brun à Montmorency, sur le parterre ouest, vers 1690.

Restitution de la vue depuis le premier étage de la maison de Charles Le Brun à Montmorency, sur le parterre ouest, vers 1690. Vue depuis la Serlienne de la maison de Le Brun à Montmorency, en regardant le canal, XVIIe siècle.

Vue depuis la Serlienne de la maison de Le Brun à Montmorency, en regardant le canal, XVIIe siècle. Vue depuis le belvédère en direction de la maison de Le Brun à Montmorency, XVIIe siècle.

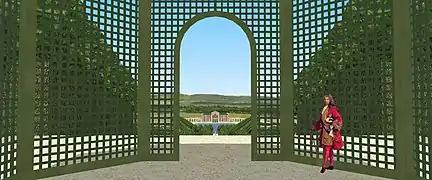

Vue depuis le belvédère en direction de la maison de Le Brun à Montmorency, XVIIe siècle. Restitution de la vue depuis l'intérieur du kiosque des jardins du château de Montmorency, vers 1685.

Restitution de la vue depuis l'intérieur du kiosque des jardins du château de Montmorency, vers 1685.

Château de Pierre Crozat (1702-1740)

En 1702, Pierre Crozat, un richissime financier toulousain, acquiert le domaine et l'agrandit tout aussitôt. Et en 1709, il fait élever une nouvelle maison de campagne (le « grand château »), le long de l'actuelle avenue Charles de Gaulle. Le parc, entièrement recomposé, est à son apogée. En 1719, il s'orne d'une magnifique orangerie semi-circulaire. Le « petit château », après transformations, offre des appartements aux nombreux hôtes qui villégiaturent alors à Montmorency.

À partir de 1702, Pierre Crozat, trésorier de France pour la généralité du Haut Languedoc, acquiert le parc de Montmorency, puis l’agrandit en acquérant une quinzaine de parcelles. Le parc atteint sa dimension maximale : environ 15 ha. L'ancien parc Le Brun n'est pas modifié, mais un deuxième axe est ajouté au premier et 4 bassins supplémentaires sont creusés. Les allées rectilignes des jardins « à la française » sont complétées par un quinconce, un boulingrin et des cabinets de verdure.

Dans le même temps, il se fait construire par l’architecte Jean-Sylvain Cartaud dans la partie nouvelle du parc une nouvelle maison de 3 étages plus un entresol qui comporte 14 appartements, une chapelle décorée par le sculpteur Pierre Le Gros le jeune et un grand salon à l'italienne ovale dont le plafond est peint par Charles de La Fosse sur le thème de Phaéton, fils du soleil.

La maison de Le Brun est transformée: les ajouts de 1673 sont supprimés dégageant complètement le péristyle ajouré.

En 1719 a lieu la construction dans le style Régence de l'orangerie par le décorateur du Régent, Oppenordt.

Pierre Crozat s'éteint en 1740. Dix jours avant de mourir Pierre Crozat, célibataire sans descendance, fait une donation entre vifs à l'aîné de ses neveux, Louis François Crozat, marquis du Châtel. Ce dernier occupera le domaine durant dix ans, de 1740 à 1750, date à laquelle il meurt. La nue propriété du parc revient à son petit-fils, Armand louis de Gontaut, duc de Lauzun, qui n’a que 3 ans.

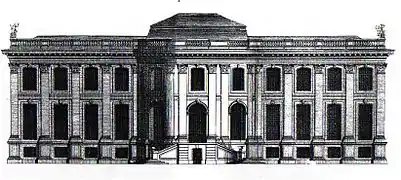

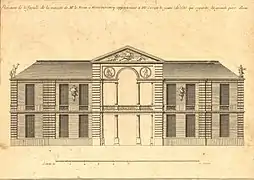

Elévation du côté du parterre du château-neuf de Montmorency. Architecture Française, Mariette ,vers 1730.

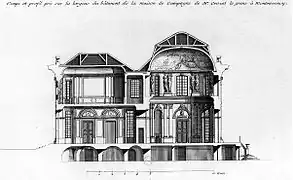

Elévation du côté du parterre du château-neuf de Montmorency. Architecture Française, Mariette ,vers 1730. Coupe du château-neuf de Montmorency, vers 1730. Architecture Française, Mariette.

Coupe du château-neuf de Montmorency, vers 1730. Architecture Française, Mariette. Plan du sous-sol du château-neuf de Montmorency. Mariette, vers 1730.

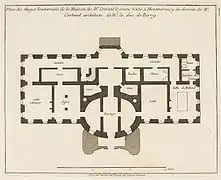

Plan du sous-sol du château-neuf de Montmorency. Mariette, vers 1730. Plan du rez-de-chaussée du château-neuf de Montmorency, Mariette, vers 1730.

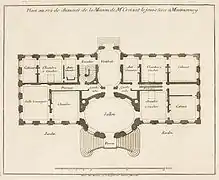

Plan du rez-de-chaussée du château-neuf de Montmorency, Mariette, vers 1730. Plan du premier étage du château-neuf de Montmorency. Mariette, vers 1730.

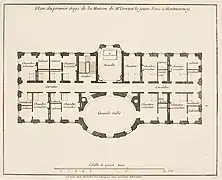

Plan du premier étage du château-neuf de Montmorency. Mariette, vers 1730.

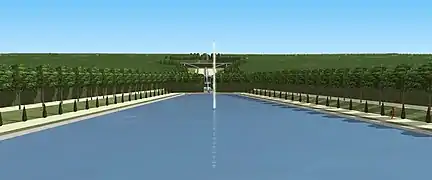

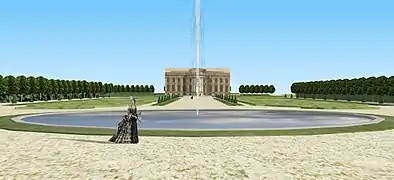

Restitution du point de vue de la grande perspective de Montmorency depuis le perron du grand château de Crozat. Dans le fond est visible le lac d'Enghien.

Restitution du point de vue de la grande perspective de Montmorency depuis le perron du grand château de Crozat. Dans le fond est visible le lac d'Enghien. Vue depuis la balustrade du château de Montmorency, vers 1710

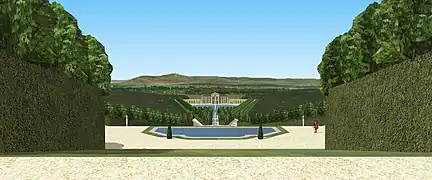

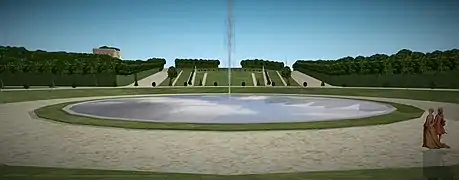

Vue depuis la balustrade du château de Montmorency, vers 1710 Vue du château depuis la demi-lune, château de Montmorency.

Vue du château depuis la demi-lune, château de Montmorency.

Concert dans le salon ovale du château de Pierre Crozat à Montmorency. Dallas museum of art, inv. 29.2004.3, par Nicolas Lancret, vers 1720.

Concert dans le salon ovale du château de Pierre Crozat à Montmorency. Dallas museum of art, inv. 29.2004.3, par Nicolas Lancret, vers 1720. Schéma du salon ovale du château-neuf de Montmorency. vers 1730.

Schéma du salon ovale du château-neuf de Montmorency. vers 1730.

Le Parc du château de Montmorency par Antoine Watteau.

Le Parc du château de Montmorency par Antoine Watteau.

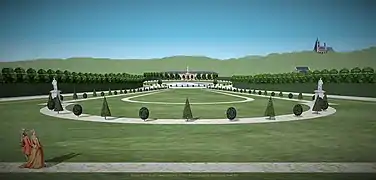

Vue du boulingrin et de l'Orangerie de Montmorency, vers 1720.

Vue du boulingrin et de l'Orangerie de Montmorency, vers 1720. Vue en sortant de l'Orangerie de Crozat à Montmorency, vers 1720.

Vue en sortant de l'Orangerie de Crozat à Montmorency, vers 1720. L'Orangerie édifiée par Pierre Crozat, de nos jours.

L'Orangerie édifiée par Pierre Crozat, de nos jours.

Elévation de la maison de Charles Le Brun, du côté du bassin. Architecture Française, Mariette.

Elévation de la maison de Charles Le Brun, du côté du bassin. Architecture Française, Mariette. Vue du pavillon de Charles Le Brun à Montmorency, état sous Crozat, vers 1720.

Vue du pavillon de Charles Le Brun à Montmorency, état sous Crozat, vers 1720.

Seconde moitié du XVIIIe siècle

En 1750, le maréchal Charles II Frédéric de Montmorency-Luxembourg, un descendant de la branche aînée des Montmorency, parente de celle des anciens seigneurs de Montmorency, devient usufruitier du domaine. Le château de Crozat prend alors, et gardera, le nom de château du Maréchal de Luxembourg. À la mort de ce dernier, en 1764, son épouse Madeleine Angélique Neufville de Villeroy quitte Montmorency. Le domaine passe alors de mains en mains.

En , pendant la durée des travaux qu’il est obligé d’effectuer au Mont-Louis, Jean-Jacques Rousseau, à l’invitation des Luxembourg s’installe «provisoirement» dans la maison de Le Brun :

"Ce fut dans cet édifice solitaire qu'on me donna le choix d'un des quatre appartements complets qu'il contient [...]. Je pris le plus petit et le plus simple au-dessus de la cuisine que j'eus aussi. Il était d'une propreté (raffinement) charmante, l'ameublement en était blanc et bleu."

En , décrété de prise de corps, Jean-Jacques Rousseau s'enfuit en Suisse et ne reviendra plus jamais à Montmorency. Les Luxembourg délaissent le domaine qui a perdu tout son attrait.

Dezallier d'Argenville donne une description de la propriété à cette époque[1].

En 1778, le prince Louis-Marie de Rohan Guéménée et la princesse Armande Josèphe Victoire de Rohan Soubise acquièrent la nue-propriété du parc.

En 1784, la maréchale vend son usufruit au prince de Rohan-Guéméné qui revend :

- l'usufruit à Marie Reine Marguerite de Buttault de Marsan ;

- la nue-propriété à sa fille Adélaïde Philippine de Durfort de Lorge.

Après la Révolution, déclin et destructions

A la Révolution, en 1791, la pleine propriété du domaine est rachetée par le syndic d'une compagnie d'agents de change, Jean Nicolas Guesdon. Ce dernier, qui est agent de change à Paris, transforme le jardin "à la française" en parc "à l'anglaise". Des trois maisons qu'il contenait, outre l'orangerie, il ne conserve que celle de Crozat.

Mal entretenu, le parc est en piteux état : les eaux des fontaines sont taries ou stagnantes, la grotte les bassins et sont en ruines, souillés de ronces et de brouillasses, tout comme les allées et les gazons, les arbres, vieillis, sont courbés à leur sommet.

Guesdon entreprend de profondes modifications :

- destruction de la maison de Desnots ;

- destruction de la maison de Le Brun ;

- comblement de la quasi-totalité des bassins, sauf le grand bassin qui est au contraire agrandi et dont les berges sont rendus à l'état sauvage ;

- parc redessiné dans le style anglo-chinois.

En 1811, le comte Antonio Aldini, ministre d'Etat du royaume d'Italie, acquiert le parc de Montmorency. Il fait venir en 1812 un peintre décorateur célèbre, Felice Giani, dont le style enlevé, rapide, fougueux en un mot romantique est apprécié dans les termes suivants par Napoléon : « Peinture guère visible qu'à cheval ».

Chargé de la décoration intérieure de la maison de Crozat, Giani a laissé trois dessins préparatoires des décorations de plafond, mais surtout dix croquis du parc.

En , visite de l'impératrice Marie Louise nommée régente, juste avant la campagne de Saxe. En , couvert de dettes, Aldini s'enfuit. Le parc est acquis par Durand Bénech, entrepreneur de travaux publics, qui entreprend la destruction du château de Crozat, l'utilisant comme carrière de pierre.

Fin 1818, démembrement du parc en 4 grands lots : jardin potager, parc de l'orangerie, grand parc, petit parc.

Vers 1878, le banquier Isaac Sée achète une bonne partie de l'ancien parc et commence la construction de l'actuel château et de ses communs, à proximité du château disparu, et à l'emplacement exact des anciennes écuries.

En 1886, Charles Maurice Camille de Talleyrand-Périgord, duc de Dino, devient propriétaire du château et le conserve jusqu'en 1904.

Notes et références

- Antoine Nicolas Dezallier d'Argenville, Voyage pittoresque des environs de Paris, ou bdescription des maisons royales, châteaux et autres lieux de plaisance, situés à quinze lieues aux environs de cette ville, Paris, Debure aîné, (lire en ligne), p. 392-396

Voir aussi

Bibliographie

- Devedjian Franck, Le plafond de Phaéton par Charles de La Fosse pour Pierre Crozat à Montmorency, mai 2020.

Articles connexes

Liens externes

- Chronologie des parcs de Montmorency (site de la ville)

- Plan gravé du domaine vers 1730 (BNF)

- Plan manuscrit du domaine, vers 1730 (BNF)

- Dessin du donjon du vieux château de Montmorency, près de l'église St-Martin (BNF)

- Autre dessin du donjon par Boudan (BNF)

- Avec un petit clip vidéo présentant la modélisation de la pièce.