Caserne de la Garde prétorienne

La caserne de la Garde prétorienne (en latin : Castra Praetoria) est un camp militaire, construit à la périphérie de Rome, qui abritait une garnison permanente de la garde prétorienne.

| Caserne de la Garde Prétorienne | ||

La Porta Praetoria murée. | ||

| Lieu de construction | Regio VI Alta Semita Viminal |

|

|---|---|---|

| Date de construction | 26 apr. J.-C. | |

| Ordonné par | Tibère et Séjan | |

| Type de bâtiment | Caserne | |

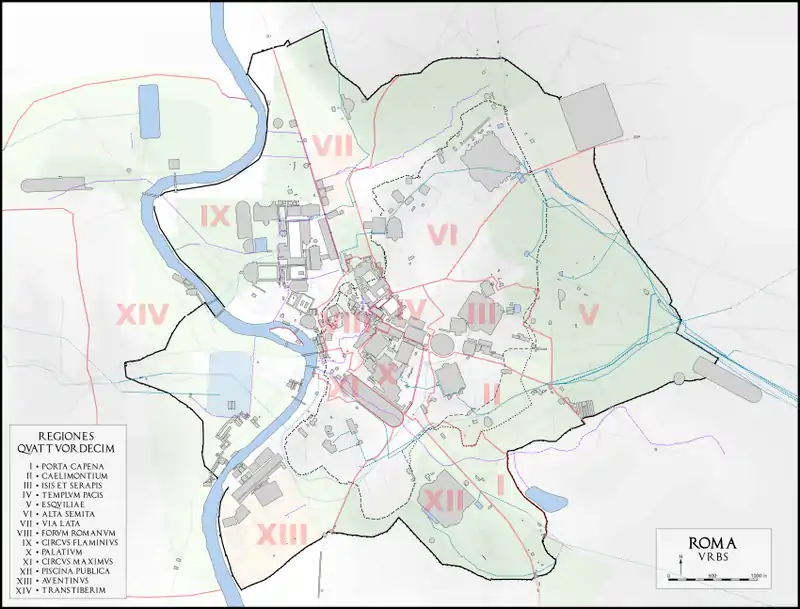

Le plan de Rome ci-dessous est intemporel.

|

||

| Coordonnées | 41° 54′ 21″ nord, 12° 30′ 29″ est | |

| Liste des monuments de la Rome antique | ||

Localisation

La caserne est située dans la partie nord-est de Rome, juste au-delà de la zone habitée[1], environ 500 mètres à l'est de l’agger. Elle est construite sur un des plus hauts sommets de Rome, à une soixantaine de mètres au-dessus du niveau de la mer[2]. Le camp commande l'entrée nord-est de la ville, entre la via Nomentana et la via Tiburtina[3]. L'espace entre la caserne et l’agger de l'enceinte servienne sert de champ de manœuvre aux prétoriens[3] (Campus Cohortium Praetorium[4]).

Histoire

Antiquité

Le camp prétorien est établi sous l'empereur Tibère à l'instigation du préfet de la garde prétorienne Lucius Aelius Sejanus entre 21 et 23 ap. J.-C.[3] quand ses troupes deviennent permanentes[2]. Les cohortes urbaines logent également dans ce camp avant la construction de la caserne des cohortes urbaines (Castra Urbana). Le camp porte aussi le nom de Castrum Praetorium. Avant sa construction, les prétoriens étaient stationnés à différents endroits de la ville.

La caserne des prétoriens est un lieu politique essentiel dans l'histoire de l'Empire romain : c'est là qu'un nouvel empereur devait se faire acclamer par les troupes dès sa prise de pouvoir. Lors des crises dynastiques, comme en 68, 193 et 238, le soutien des prétoriens et le contrôle de leur caserne se révèlent donc être un enjeu politique de taille pour les prétendants à l'Empire.

La garde prétorienne acclame Claude empereur peu après l'assassinat de Caligula. Il est emmené au camp prétorien et reste sous la protection des prétoriens pendant plusieurs jours, le temps de le faire accepter par le Sénat. Pour les remercier, Claude leur octroie une donativa renouvelée annuellement.

Les portes des côtés nord et est sont murées lors de la restauration du camp par Maxence en 312 ap. J.-C.[5]. Seule la porte sud est laissée intacte. Mais peu après, Constantin Ier procède à la dissolution de la garde prétorienne et au démantèlement de leur caserne, vraisemblablement en détruisant les murs intérieurs, dont une grande partie du mur sud, qui n'avaient pas été réutilisés par la muraille d'Aurélien[2].

Fouilles archéologiques

Des fouilles mettent au jour le camp au XIXe siècle mais son organisation précise est redécouverte entre 1960 et 1963 à l'occasion des travaux de construction de la Bibliotheca Nazionale et de la Viale Castro Pretorio[3].

Description

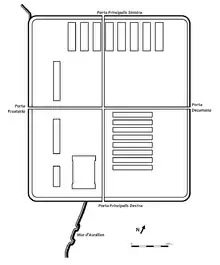

Le camp est organisé sur le modèle romain habituel, formant un rectangle de 440 mètres de long sur 380 mètres de large[2] (410 mètres si l'on comprend la largeur des murs[4]), avec les coins arrondis. Les quatre murs principaux sont percés chacun d'une porte. L'axe le plus long, le cardo maximus, est orienté du nord au sud. Il ne coupe pas le camp en deux parts égales : la porta principalis dextra et la porta principalis sinistra se trouvent à 190 mètres du côté ouest et à 250 mètres du côté est. L'axe le plus court est terminé à ses extrémités par la Porta Praetoria et la Porta Decumana[2].

Les murs originaux construits sous Tibère sont en béton et en brique et font 4,73 m de haut[5] en comptant les remparts. À l'intérieur, prenant appui sur tout le long des murs d'enceinte, se trouvent une série de pièces aux plafonds voûtés. Elles font 3 mètres de haut pour 3,60 mètres de large et sont bâties en opus reticulatum garni de stuc. Au-dessus, il existe un chemin de ronde permet aux gardes de faire le tour des murailles. Les baraquements des soldats ont une forme traditionnelle consistant en long bâtiments aménagés en deux rangées de salles tournées dans des directions opposées[3].

En plus des baraquements destinés aux soldats, on trouve dans le camp les quartiers des officiers (praetorium), le trésor (aerarium), un tribunal sur lequel sont dressées les enseignes des cohortes, un autel de Mars, une armurerie impériale (armamentarium), un hôpital (valetudinarium) et des entrepôts (horrea). Dans la partie nord du camp, à l'est de la porte, se trouve un autre autel dédié à Fortuna Restitutrix dans une salle décorée au sol par une mosaïque aux motifs noirs et blancs[2].

L'empereur Aurélien incorpore le camp dans sa ligne de fortifications qui rejoint le camp au coin nord-ouest et au milieu du côté sud. Les murs nord et est, faisant face à la campagne romaine, forment ainsi la suite du mur d'Aurélien et leur hauteur d'origine est augmentée de 2,5 à 3 mètres. Un fossé de 2,3 mètres de profondeur est creusé à la base des murs extérieurs, laissant apparaître leurs fondations. Maxence fait ajouter des tours carrés à des distances irrégulières[5]. Honorius fait encore abaisser le niveau des fossés jusqu'à 3,50 mètres[3].

Porta principalis dextra sur le côté ouest du camp.

Porta principalis dextra sur le côté ouest du camp. Coin arrondi de l'enceinte.

Coin arrondi de l'enceinte. Vestiges du mur nord.

Vestiges du mur nord.

Notes et références

- Pline l'Ancien, Histoire naturelle, 3, 67.

- Samuel Ball Platner & Thomas Ashby, A topographical dictionary of Ancient Rome, Oxford University Press, 1929, p. 106-108.

- Filippo Coarelli, Rome and environs, an archaelogical guide, University of California Press, 2007, p. 247-248.

- Léon Homo, Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité, L'évolution de l'Humanité, Albin Michel, 1971, p. 154.

- Filippo Coarelli, Rome and environs, an archaelogical guide, University of California Press, 2007, p. 20.