Capitale romaine

La capitale romaine ou capitale monumentale (capitalis monumentalis), dite aussi capitale carrée, est une écriture considérée comme la forme la plus parfaite et la plus aboutie de l’écriture latine, qui apparaît principalement gravée dans la pierre des monuments.

Étymologie

Ligne 10 : IN QVA SI QVIS HOC avec des points séparateurs.

Ligne 11 : CVERVNT DIVOM IVL avec une lettre I montante dans DIVOM.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le terme « capitale » (capitalis, de caput, « tête », a le même sens que le français dans « peine capitale ») n’était pas utilisé par les Romains de l’Antiquité pour désigner leurs lettres[1], pour la simple raison que la lettre n’avait qu’une forme et que la distinction entre « capitales » et « minuscules », de ce fait, n’avait pas lieu d'être.

Le mot « capitale » apparut après l’invention de l'imprimerie, lorsque la distinction fut devenue une nécessité, et que l’écriture devint bicamérale, par l’emploi conjoint des capitales et des bas-de-casse, ainsi nommées parce qu’elles étaient rangées en haut de la casse (à la « tête », caput) ou en bas de la casse.

Les capitales reprenant les formes de la lettre romaine, celle-ci reçut donc à son tour, par les épigraphistes, le nom de capitale. Par ailleurs, l’écriture avait évolué, notamment vers la caroline, qui triomphe au VIIIe siècle de notre ère. La caroline, comme les autres écritures qui suivront, ne sont pas alors qualifiées de « minuscules », même si elles utilisent progressivement des majuscules, ou initiales, traitées différemment, mais jamais utilisées seules en tant que capitales comme ce sera le cas avec l'imprimerie.

Histoire

La capitale romaine est utilisée par les Romains à partir du Ve siècle av. J.-C. D’abord assez négligée, irrégulière, avec peu ou pas de différence entre pleins et déliés, elle se discipline vers le IIe siècle av. J.-C. en adoptant un alignement plus rigoureux et des empattements triangulaires. Au début de l’ère chrétienne, les formes classiques sont fixées et vont durer pendant les siècles qui suivent. Cependant, cela n’empêche pas les variations et les altérations, qui permettent de déterminer des styles et des datations.

Ainsi, la graphie dite « lettres montantes » commence à se diffuser pour les inscriptions latines à partir du Ier siècle av. J.-C., et devient de plus en plus courante au fil des siècles. Dans cette forme, certains « I », ont une barre de sommet qui dépasse les autres caractères[2].

Utilisation

Les usages de la capitale monumentale, comme son nom l’indique, sont essentiellement lapidaires : textes gravés au fronton des édifices, stèles, autels, etc. On peut parfois trouver, traitées dans le même esprit, des capitales gravées ou moulées dans le métal (bronze), comme la Table claudienne. Pour les usages courants de l’écriture, l’équivalent de la capitale est la quadrata (capitalis quadrata), tracée au calame sur papyrus pour les livres, ou peinte pour les inscriptions murales. On trouve également une écriture plus rapide, la rustica. Enfin, dans la vie quotidienne, on emploie la cursive, tracée avec un stylet sur des tablettes de cire.

La beauté de la capitale tient à la virtuosité du lapicide : bien qu’on ait prétendu que la lettre romaine était construite à la règle et au compas, la réalité était autre. Le tracé est rigoureux, délimité par une portée tracée à l’avance, mais l’artisan peut utiliser des variations stylistiques déterminées par une volonté artistique ou par la nécessité de l’espace imparti. On peut élargir ou rétrécir certaines lettres, les combiner, les inverser. On utilise de nombreuses abréviations. Au début, il n’y a pas de séparation entre les mots, puis le souci de la lisibilité introduit des points entre les mots. Avant d’attaquer la taille de la pierre au burin, le lapicide trace les portées qui vont délimiter la hauteur des lettres. Puis il dessine les lettres, au pinceau ou avec un morceau de craie, ce qui constitue le « geste calligraphique ». L’usage d’un pinceau a pu déterminer la création naturelle des empattements et la forme de certaines lettres, mais le carré de craie a pu produire les mêmes résultats.

Ces types d’écritures dérivent tous de la capitale et seront à l’origine de toutes les écritures dites « latines », jusqu’à l’extrême complexité des gothiques de la fin du Moyen Âge. À la Renaissance, le mouvement humaniste effectue un retour vers l’Antiquité et retrouve la capitale romaine. Entre-temps, l’écriture a cependant acquis, au cours de son évolution, la distinction entre « majuscules » (qui seront le plus souvent assimilées aux capitales) et « minuscules ».

Inscription de l’arc de Titus

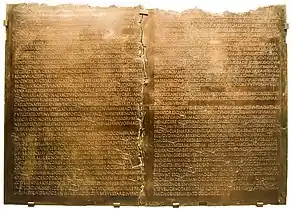

Inscription de l’arc de Titus La Table claudienne (Musée gallo-romain de Fourvière, Lyon)

La Table claudienne (Musée gallo-romain de Fourvière, Lyon)

Notes

- Félix Gaffiot, Dictionnaire illustré latin-français, Hachette, 1934, art. « Capitalis ».

- Mireille Cébeillac-Gervasoni, Maria Letizia Caldelli et Fausto Zevi, Épigraphie latine, Paris, Armand Colin, coll. « U / Histoire. Les outils de l'histoire », (ISBN 2-200-21774-9), p. 15

Articles connexes

Bibliographie

- Claude Mediavilla, Calligraphie : Du signe calligraphié à la peinture abstraite, Paris, Imprimerie nationale, .