CMS (expérience)

L'expérience CMS (du nom du détecteur Compact Muon Solenoid, en français « solénoïde compact à muons ») est une des expériences de physique des particules du Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN.

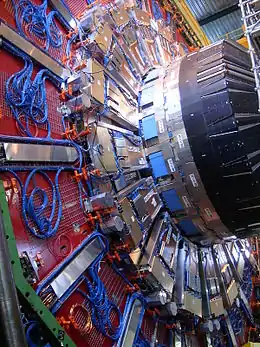

Le détecteur CMS est situé dans une caverne souterraine à Cessy au point 5, en France, près de la frontière avec la Suisse. Il a été construit et est exploité par environ 2 600 personnes de presque 40 nationalités, appartenant à 180 instituts scientifiques. Le détecteur a une forme cylindrique de 21 mètres de long et 15 mètres de diamètre, et pèse 14 000 tonnes[1]. L'aimant solénoïde de CMS est un cylindre creux de 6 m de diamètre et de 13 m générant un champ magnétique de 4 T[2] et pesant près de 2000 t.

Contexte

Un autre détecteur, ATLAS, a été bâti en un autre point du LHC et étudie la même physique que CMS par des technologies de détection différentes. Les collaborations ATLAS et CMS sont à la fois dans une situation de compétition et de coopération pour les découvertes majeures et les mesures de précision.

Historiquement, ils prennent la succession des détecteurs CDF et D0 du Tevatron (un collisionneur proton-antiproton situé à Fermilab près de Chicago, qui a fonctionné de 1983 à 2011).

Objectifs

CMS est un détecteur généraliste, capable d'étudier tous les aspects des collisions de protons et d'ions lourds fournies par le collisionneur LHC.

Les buts majeurs de l'expérience sont :

- de confirmer et préciser les mesures concernant le Modèle Standard de la Physique ;

- de découvrir le boson de Higgs, objectif atteint en 2012 ;

- d'explorer la physique à l'échelle du TeV ;

- de chercher des signes de la physique au-delà du modèle standard, tels que la supersymétrie, ;

- d'étudier le plasma de quarks et de gluons dans les collisions d'ions lourds (une autre expérience du LHC, Alice, est aussi consacrée à cette étude).

Structure du détecteur

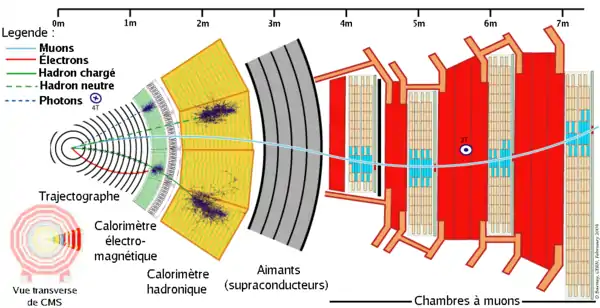

Comme la plupart des détecteurs de physique des particules, CMS est formé de différents sous-systèmes destinés à mesurer le type de particules, la position, l'énergie et la quantité de mouvement des photons, électrons, muons et autre phénomènes (jets de hadrons) produits lors des collisions.

Il est formé de plusieurs couches, avec, du centre vers l'extérieur :

- un trajectomètre entièrement en silicium ;

- un calorimètre électromagnétique ou ECAL, formé d'environ 80 000 cristaux scintillants de tungstate de plomb (PbWO4)

- un calorimètre hadronique ou HCAL, composé de couches intercalées de matériau dense (laiton) et de scintillateurs plastique ou de fibres de quartz ;

- un aimant solénoïde supraconducteur qui englobe les trois précédents sous-détecteurs, et les baigne dans un champ magnétique puissant et homogène de 4 T.

- à l'extérieur de l'aimant, des chambres à muons (seules ces particules sont suffisamment pénétrantes pour être capables de traverser l'ensemble des détecteurs internes) placées dans la culasse de l'aimant.

Construction

Pour gagner du temps, lors du creusement de la caverne, CMS a été construit en surface en 15 tranches autonomes; ces tranches ont été descendues une à une à 100 mètres sous terre par une grue spéciale (l'élément central comprenant l'aimant pesait presque 2 000 tonnes) et assemblées ensemble. Le dernier élément de construction du CMS a été descendu le .

Photographies

Notes et références

- « CMS », sur CERN (consulté le ).

- « Le solénoïde supraconducteur pour le détecteur CMS », sur Le DAp aujourd'hui (consulté le ).

Liens externes

- (en) Site officiel grand public de CMS, sur le site cms.cern.ch

- Pages CMS du site LHC-France du CNRS et du CEA, sur le site lhc-france.fr

- Page CMS du site LHC du CERN, sur le site public.web.cern.ch

- TOTEM, sur le site public.web.cern.ch

- Films de la construction, sur le site cmsinfo.cern.ch