Baie Kikendatch

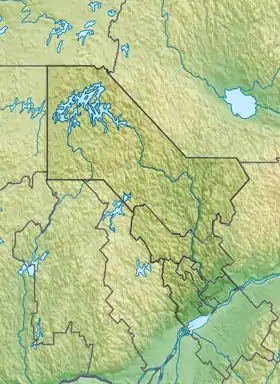

La baie Kikendatch est un plan d'eau douce menant à l’émissaire du réservoir Gouin, dans territoire de l'agglomération de La Tuque, en Haute-Mauricie, dans la région administrative de la Mauricie, dans la province de Québec, au Canada.

| Baie Kikendatch | |

| Géographie humaine | |

|---|---|

| Pays côtiers | |

| Province | |

| Région | Mauricie |

| MRC | La Tuque |

| Géographie physique | |

| Type | Baie |

| Coordonnées | 48° 22′ 17″ nord, 74° 10′ 10″ ouest |

| Longueur | 13,4 km |

| Largeur | |

| · Maximale | 4,2 km |

| · Minimale | 0,6 km |

Cette baie est surtout comprise dans le canton de Levasseur, sauf l’entrée (côté Ouest) de la baie située dans le canton d’Aubin. À la suite de l’érection complétée en 1948 du barrage Gouin, la « baie Kikendatch » est devenu une extension du lac Brochu situé plus au Nord-Ouest, soit à l’extrême Est du réservoir Gouin.

Les activités récréotouristiques constituent la principale activité économique du secteur. La foresterie arrive en second. Une base civile d’hydravions est aménagée en haut du barrage Gouin.

La route 400, reliant le barrage Gouin au village de Parent, dessert la partie Sud de la baie Kikendatch, ainsi que les vallées des rivières Jean-Pierre et Leblanc ; cette route dessert aussi la péninsule qui s’étire vers le Nord dans le réservoir Gouin sur 30,1 km. Quelques routes forestières secondaires sont en usage à proximité pour la foresterie et les activités récréotouristiques.

La surface de la baie Kikendatch est habituellement gelée de la mi-novembre à la fin avril, toutefois la circulation sécuritaire sur la glace se fait généralement du début décembre à la fin de mars. La gestion des eaux au barrage Gouin peut entrainer des variations significatives du niveau de l’eau particulièrement en fin de l’hiver où l’eau est abaissée en prévision de la fonte printanière.

Géographie

Barrée à l’Est par le réservoir Gouin, cette baie comporte une longueur de 13,4 km dans le sens Est-Ouest ressemblant à un avant-bras dont la main est orientée vers l’Est et agrippant une montagne dont le sommet est à 577 m. Le barrage Gouin est sis entre cette montagne et une autre (sommet à 611 m) située en face à 2,8 km plus au sud-ouest. À la suite de la construction du réservoir Gouin en 1948, cette baie compte 36 îles dont la plus importante a une longueur de 2,4 km.

La partie Nord-Est de la baie Kikendatch comporte la "baie au Petit Vison" ayant une forme plutôt complexe et trois grandes îles barrant son entrée. Cette baie est enclavée entre les montagnes.

Ainsi, la baie Kikendatch est formé par le barrage Gouin lequel est localisé à :

- 4,4 km à l’Ouest de l’embouchure de la rivière Wabano (confluence avec la rivière Saint-Maurice) ;

- 71,0 km au Sud-Est du centre du village de Obedjiwan lequel est situé sur une presqu’île de la rive Nord du réservoir Gouin ;

- 55,3 km au Nord-Ouest du centre du village de Wemotaci (rive Nord de la rivière Saint-Maurice) ;

- 142 km au Nord-Ouest du centre-ville de La Tuque ;

- 252 km au Nord-Ouest de l’embouchure de la rivière Saint-Maurice (confluence avec le fleuve Saint-Laurent à Trois-Rivières)[1].

Les bassins versants voisins du « baie Kikendatch » sont :

- côté nord : rivière au Vison, rivière au Vison Ouest, baie au Vison, lac Berlinguet, ruisseau Little ;

- côté est : rivière Wabano, rivière du Petit Rocher, rivière Saint-Maurice ;

- côté sud : rivière Jean-Pierre, ruisseau Noran ;

- côté ouest : baie Jean-Pierre, lac Brochu, réservoir Gouin, Baie Bouzanquet.

À partir de ce barrage, le courant emprunte la rivière Saint-Maurice jusqu’à Trois-Rivières.

Toponymie

Cet hydronyme identifiant cette baie sous le spécifique « Kikendatch » (graphie « Kirkendatch » utilisée dans l'introduction de la Description des cantons arpentés... (1889) origine du transfert du nom du poste de traite qui avait été établi à 20 km au nord-ouest du barrage Gouin.

En 1832, la carte d'Arrowsmith (intitulée British North America) identifiat ce poste, comme « centre des missions du Haut-Saint-Maurice » par le curé de Yamachiche, Sévère-Nicolas Dumoulin (1793-1853), premier missionnaire, en 1837, à visiter la population des Attikameks depuis le voyage du père Jacques Buteux en 1651.

Dans son journal de 1806, Jean-Baptiste Perrault parle de Kikèndâche. L'un de ses croquis indique un lac Kikèndàtche. Selon le père Georges Lemoine, ce toponyme est d'origine algonquine et signifie là où est la chaudière et désigne un endroit du rivage où le rocher est creusé en forme de chaudière. Variante : Baie Martel[2].

Le toponyme baie Kikendatch a été officialisé le par la Commission de toponymie du Québec, soit à sa création[3].

Notes et références

- Distances mesurées à partir de l'Atlas du Canada (publié sur Internet) du Ministère des ressources naturelles du Canada.

- « Noms et lieux du Québec », publié par la Commission de toponymie du Québec en 1994 et 1996 sous la forme d'un dictionnaire illustré imprimé, et sous celle d'un cédérom réalisé par la société Micro-Intel, en 1997, à partir de ce dictionnaire.

- Commission de toponymie du Québec - Banque de noms de lieux - Toponyme : "Baie Kikendatch".