Aulacogène

En géodynamique, un aulacogène est un bras avorté d'un point triple[1]. C'est une manifestation de la tectonique des plaques, et plus précisément une zone de rift où s'est formée une nouvelle section de la croûte terrestre, mais qui n'est plus active[2].

Étymologie

Le terme aulacogène, construit sur le grec αὖλαξ (« sillon »), a été proposé par le géologue soviétique Nikolaï Chatsky en 1946[3] - [4].

Formation

Selon la théorie, lors de la rupture d'un continent, trois limites divergentes se forment, partant d'un point central (la triple jonction). Ces trois limites forment idéalement un angle de 120° à leur point de rencontre. En général, l'une des trois frontières devient instable ou inactive à l'échelle des temps géologiques (voir la typologie des points triples), formant alors un « aulacogène » : c'est la cicatrice sur le craton du rift avorté.

Celui-ci peut être une faille transformante envahie de magma, ou plus fréquemment un rift inactif[2]. La création de l'aulacogène commence dans ce cas avec l'arrêt de l'activité du rift, laissant derrière elle une formation analogue à un graben. Avec le temps, cette formation commence à s'affaisser, et un volcanisme modéré s'y produit. Une dernière étape, dite d'inversion, a lieu lorsque les forces tectoniques agissant sur l'aulacogène ne sont plus des tensions mais des compressions, conduisant à la formation de horsts[1].

Ainsi, l'ouverture de l'océan Atlantique sud a débuté au sud des continents sud-américain et africain, à partir d'un point triple situé dans l'actuel golfe de Guinée, d'où elle s'est poursuivie vers l'ouest. Le fossé de la Bénoué et le rift d'Afrique centrale, orientés vers le NE, constituent le bras avorté de cette jonction[5].

Caractéristiques

Le graben (fossé d'effondrement) engendré par le soulèvement du panache provenant du manteau terrestre forme un rift, qui se stabilise en un système de failles intracontinentales, qui s'ouvre d'un côté sur l'océan et s'étend de l'autre vers l'intérieur du continent.

Un aulacogène finit par devenir un graben comblé, ou un bassin sédimentaire encadré par une série de failles normales. Par la suite il peut constituer le lit d'un vaste système fluvial, comme celui du Mississippi[6].

Ses caractéristiques géologiques de base sont:

- Un point triple fossile résultant du soulèvement primitif du manteau par le panache, et une couche de transition croûte-manteau dans la zone de rift continental moderne ;

- Une zone continentale d'affaissement longue et étroite, trace de la séparation de la croûte continentale sous tension ;

- La présence dans la zone d'une combinaison de roches volcaniques bimodales formée par une intense activité magmatique volcanique ;

- Tout au long de la zone d'effondrement, des formes géomorphologiques caractéristiques d'accumulation rapide, d'accumulation d'effondrement, de sédiments de faible maturité ; et souvent des roches volcaniques en association avec les formes de relief étroites, longues et abruptes des vallées du rift.

- La zone d'effondrement s'insère et divise le craton à partir d'une limite concave.

Les roches d'un aulacogène sont fragiles et peu résistantes, ce qui peut faciliter l'instauration d'une activité volcanique ou sismique. Comme un aulacogène reste une zone de fragilité dans la croûte, il peut se réactiver ultérieurement[1] ; c'est notamment le cas du rift est-africain et du graben d'Ottawa-Bonnechère, un ancien aulacogène qui s'est réactivé lors de la dislocation de la Pangée.

Exemples d'aulacogènes

- Le bassin lusitanien (en), au large du Portugal[7].

- Les Grands Bancs de Terre-Neuve, où se trouve le gisement de pétrole d'Hibernia.

- Le fossé de la Bénoué au Nigeria, une branche du rift du Crétacé inférieur qui a précédé la séparation de l'Afrique et de l'Amérique du Sud.

- Les aulacogènes de Pechora-Kolvin, de Pachelma, de Viatka, de Sernovodsk-Abdulino et de Kaltasa, en Russie[8].

Aulacogènes aux États-Unis

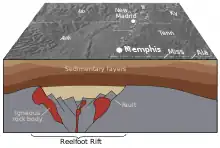

- La baie côtière du Mississippi (en), et la zone sismique de New Madrid qui lui est associée, est un aulacogène datant de la dislocation du continent Rodinia, il y a 600 millions d'années. Ce rift ancien (mais réactivé il y a 200 millions d'années) a été le site de violents tremblements de terre au début du xixe siècle.

- L'aulacogène de l'Oklahoma (en), à l'affleurement dans les montagnes Wichita, est un rift datant du début du Cambrien, formé lors de la dislocation de la Pannotia.

- Le rift médio-continental résulte de la dislocation de la Laurentia, il y a 1,1 milliard d'années.

- Le rift du Rio Grande sépare le plateau du Colorado du craton nord-américain.

Une grande partie du Midwest doit sa morphologie à des zones de rift avortées il y a 1,1 milliard d'années (dislocation de la Laurentia), 600 millions d'années (dislocation de la Rodinia et ouverture de l'océan Iapétus) et 200 millions d'années (dislocation de la Pangée)[6] - [9].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Aulacogen » (voir la liste des auteurs).

- (en) E.E. Milanovsky, « Aulacogens and aulacogeosynclines: Regularities in setting and evolution », Tectonophysics, vol. 215, nos 1-2, , p. 55–68 (DOI 10.1016/0040-1951(92)90074-g, lire en ligne)

- (en) Christian M. Robert, Developments in Marine Geology, vol. III, Elsevier, coll. « Global Sedimentology of the Ocean: An Interplay between Geodynamics and Paleoenvironment », , 239–248 p. (DOI 10.1016/s1572-5480(08)00207-8, lire en ligne)

- (en) Nicholas S Shatski, The Great Donets basin and the Wichita System; comparative tectonics of ancient platforms, Akademiia Nauk SSSR Doklady, , 57–90 p..

- (en) K Burke, « Aulacogens and Continental Breakup », Annual Review of Earth and Planetary Sciences, vol. 5, , p. 371–396 (DOI 10.1146/annurev.ea.05.050177.002103, lire en ligne).

- S. W. Petters, « Stratigraphic Evolution of the Benue Trough and Its Implications for the Upper Cretaceous Paleogeography of West Africa », The Journal of Geology, vol. 86, no 3, , p. 311–322 (DOI 10.1086/649693bibcode=1978JG.....86..311P, JSTOR 30061985)

- (en) G.R. Keller, E.G. Lidiak, W.J. Hinze et L.W. Braile, « The Role of Rifting in the Tectonic Development of the Midcontinent, U.S.A. », Developments in Geotectonics, vol. 19, , p. 391–412 (DOI 10.1016/B978-0-444-42198-2.50028-6, lire en ligne).

- (en) D.M. Soares, T.M. Alves et P. Terrinha, « The breakup sequence and associated lithospheric breakup surface: Their significance in the context of rifted continental margins (West Iberia and Newfoundland margins, North Atlantic) », Earth and Planetary Science Letters, vol. 355–356, , p. 311–326 (DOI 10.1016/j.epsl.2012.08.036, lire en ligne).

- (en) Park, R.G., Geological Structures and Moving Plates, Glasgow, Blackie, , 192–193 p. (ISBN 978-0-216-92250-1).

- (en) Matthew E. Brueseke, Jasper M. Hobbs, Casey L. Bulen, Stanley A. Mertzman, Robert E. Puckett, J. Douglas Walker et Josh Feldman, « Cambrian intermediate-mafic magmatism along the Laurentian margin: Evidence for flood basalt volcanism from well cuttings in the Southern Oklahoma Aulacogen (U.S.A.) », Lithos (journal), vol. 260, , p. 164–177 (DOI 10.1016/j.lithos.2016.05.016, lire en ligne).