Archipel d'Agaléga

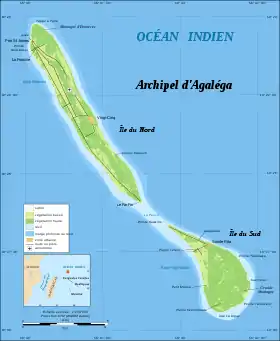

L'archipel d'Agaléga est un archipel de l'océan Indien, territoire éloigné de la République de Maurice, situé à 1 064 km au nord de l'île Maurice. D'origine corallienne, il est formé de deux îles — les îles du Nord et du Sud — reliées par un isthme sablonneux.

| Archipel d'Agaléga | |||

Carte de l'archipel d'Agaléga. | |||

| Géographie | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Localisation | Océan Indien | ||

| Coordonnées | 10° 24′ 54″ S, 56° 38′ 06″ E | ||

| Superficie | 25 km2 | ||

| Nombre d'îles | 2 | ||

| Administration | |||

| Démographie | |||

| Population | 289 hab. (2000) | ||

| Densité | 11,56 hab./km2 | ||

| Autres informations | |||

| Découverte | 1509 | ||

| Fuseau horaire | UTC+4 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Maurice

Géolocalisation sur la carte : océan Indien

| |||

| Îles à Maurice | |||

Étymologie

Il existe plusieurs versions de l'origine du nom Agaléga, et notamment :

- il se peut que l’explorateur portugais Dom Pedro de Masceranhas ait baptisé les deux îles en 1512, quand il découvrit l'île Maurice et l’île de La Réunion. Ainsi il aurait nommé Agaléga et l'île Sainte-Marie (au large de la côte est de Madagascar) en l’honneur de deux de ses voiliers, le Galega et le Santa Maria ;

- la seconde piste, qui est la plus probable, mène à João da Nova, navigateur galicien, employé par les Portugais. Il fut connu de ses marins sous le sobriquet João Galego. Ce surnom est bien documenté dans Les Nouvelles Annales de Voyage (tome 38, p. 88). Il y est écrit que le dénommé João da Nova découvrit ces îlots en 1501. Agalega, écrit en galicien et portugais a galega, veut dire la galicienne ;

- la troisième piste de parrainage est le navigateur Portugais Diogo Lopes de Sequeira. Sir Robert Scott explique dans son livre Lumuria que ce navigateur découvrit Agaléga en 1509 et le nomma Baixas da Gale, gale désignant une tempête (un vent de force 8) en anglais. Le nom fait référence, ironiquement, à la formation d’une bourrasque de vent qui aurait modelé les côtes des deux îlots. À la suite de cette découverte, les cartes de la région représentaient les îlots comme Gale, Galera, Galega et finalement Agaléga.

Géographie

L'île du Nord fait 12,5 km de long sur 1,5 km de large alors que l'île du Sud fait 7 km de long sur 4,5 km de large. La superficie totale des deux îlots serait de 25 km2. Le sol est de nature corallienne. Le point culminant se trouve au sommet de la colline d'Emmerez sur l'île du nord. Le climat est chaud et humide et la température moyenne annuelle est de 26 °C, oscillant entre un minimum de 22,5 °C et un maximum de 30,6 °C. Avril est le mois le plus chaud de l'année. Ce climat tropical est favorable au développement de mangroves et de cocotiers qui couvrent les deux îlots. L’archipel compte environ 300 habitants.

Histoire

Tout comme les autres îles des Mascareignes, il se peut qu'Agaléga fût connu des navigateurs malais et arabes, mais aucune trace écrite qui confirme ces dires n'a été retrouvée à ce jour.

M. de Rosemond fonda le premier établissement de l'île. À son arrivée en , il découvrit le corps de deux naufragés et une bouteille contenant des notes écrites par l'un d'eux, le corsaire Robert Dufour. La seule montagne de l'île, Montagne d'Emmerez (ou colline), tire ainsi son nom de l'aventure tragique de la deuxième naufragée, une Mauricienne, Adélaïde d'Emmerez de Charmoy. Selon les bases de Mémoires et découvertes d'Auguste Le Duc, on pourrait conclure que les naufragés auraient été les premiers vrais occupants de l'île de 1806 à 1808.

Le développement économique, infrastructurel et politique de l'île ne trouve son essor qu'à l'arrivée d'Auguste Le Duc en 1827, administrateur français envoyé par M. Barbé pour s'occuper de sa production d'huile de coco et du coprah. Toujours présents, on remarque des vestiges historiques datant de 1827 à 1846, faits de mains d'esclaves : Le village Vingt-Cinq (à cause des vingt-cinq coups de fouet que recevaient les esclaves rebelles), Les Cachots des Esclaves, Le Moulin à l'Huile, Le Cimetière des Noirs, Le Cimetière des Blancs entre autres. Auguste le Duc entama même la construction d'un pont entre les deux îles, qui sera balayé rapidement par les forces de la nature.

L'Église catholique ne s'implante durablement qu'en 1897 avec le premier missionnaire, le père Victor Malaval, s.j. Une chapelle improvisée fut construite sur l'Ile du Sud.

L'origine des habitants a été hautement influencée par la situation politique du monde colonial au XIXe siècle (l'île Maurice qui passe aux Anglais en 1810, l'abolition de la traite négrière, l'abolition de l'esclavage en 1835, l'arrivée des coolies). Ce sont alors des esclaves d'origine malgache, de Madras en Inde, des esclaves libérés de navires négriers, ou de l'entrepôt des esclaves comoriens.

Des légendes, telles que Calèche Blanc et celle de la Princesse malgache enterrée sur l'île, ou encore le langage codé de langaz Madam Seret sont issus d’une tradition orale depuis le temps des esclaves. Ce langage est un mélange de français et de créole mauricien où chaque syllabe est doublée avec la première consonne remplacés par le « g » (ex. « français » devient « frangrançaisgais »). L'origine et le but de cette langue restent flous.

De nos jours, la population est d'environ 300 personnes (Agaléens) qui parlent le créole et le catholicisme est prédominant.

Infrastructures

Les lieux d’habitation principaux sont les villages de Vingt-Cinq et de La Fourche sur l'île du Nord et de Sainte-Rita sur l'île du Sud. La route reliant les différentes localités est corallienne et sablonneuse. L’île du Nord abrite une piste d’atterrissage conçue par l'ingénieur de travaux publics français Jacques Keller, l’école primaire gouvernementale « Jacques Le Chartier », le poste de police, la station météorologique, l'administration centrale, le bureau des télécommunications (Mauritius Telecom), ainsi que le service de santé. Il n’y a pas de réseau de distribution d'eau courante. L'eau potable provient d’eau de pluie recueillie par des gouttières. L'eau pour les autres usages provient des puits. L'électricité est fournie par des générateurs tournant au diesel et la fourniture se limite à certaines heures. La compagnie qui gère les îles lointaines telles qu’Agaléga et Saint-Brandon travaille sur un projet visant à assurer une alimentation permanente (connexion sous-marine) de ces îles.

Agaléga est relié à l'île Maurice par voies aérienne et maritime. La piste d'atterrissage sur l'île du nord permet le décollage et l'atterrissage d'appareils de faible envergure. Il n'y a pas de port fonctionnel sur les îles mais seulement une jetée à St James Anchorage sur l'île du nord. Les navires de la Mauritius Shipping Corporation, (le Mauritius Pride et le Mauritius Trochetia) jettent l’ancre à environ 500 m de ce lieu, en mer profonde, lors des ravitaillements.

Le service de santé est assuré par un officier de santé et une sage-femme. Des médecins venant de Maurice font des tournées de courte durée tout au long de l’année. Les Agaléens reçoivent également la visite d'un magistrat au cours de l'année.

Pour l'éducation, les jeunes suivent le cycle primaire sur place et continuent ensuite leur scolarité en cycle secondaire à Maurice.

Économie

Agaléga est géré par une compagnie de l'État mauricien, l'Outer Island Development Company (compagnie de développement des îles lointaines), OIDC. Cette compagnie délègue un Resident Manager, sorte d’intendant, qui est l'autorité suprême sur les deux îlots. L'économie de l’archipel est principalement basée sur l'exploitation d'huile de coco.

Base militaire indienne

Début 2018, d'après des médias indiens, l'Inde aurait obtenu l'autorisation du gouvernement mauricien pour installer sur l'île du Nord une base militaire. D'après le gouvernement mauricien, il ne s'agit que d'un accord pour prolonger la piste d'atterrissage de l'île et offrir des facilités militaires à l'armée indienne[1], on indique en 2019 qu'il s'agit de la construction d'une piste d'atterrissage de trois kilomètres de long et d'un débarcadère pour les navires de guerre indiens. Fin 2020, un port est en cours de construction à l'extrémité nord de l'île (qui comprend désormais des logements pour jusqu'à 430 travailleurs indiens et il est supposé que ces bâtiments seront conservés et réutilisés une fois la construction terminée). Les images de décembre 2020 montrent la jetée d'origine en plus du développement considérable du port (deux jetées plus longues) s'étendant plus près des eaux profondes[2] mais le gouvernement mauricien dément en mai 2021 tout accord pour la création d'une base indienne et évoque seulement un poste militaire avancé conjoint pour lutter contre la piraterie et la pêche illégale[3].

Une partie de la population de l'île s'y oppose[4], craignant de subir le même sort que les Chagossiens, déportés des îles Chagos entre 1967 et 1973 pour permettre aux États-Unis d'installer la base militaire de Diego Garcia. Dans le même temps, l'armée indienne aurait négocié également un accord de vingt ans avec les Seychelles pour installer une base militaire sur l'île de l'Assomption[5]. Cet accord a été finalisé lors d'une visite officielle de Narendra Modi aux Seychelles en mars 2018[6].

Références

- « Base militaire à Agaléga : entre doute, crainte et frayeur », 5plus, (lire en ligne)

- « Agalega: A glimpse of India’s remote island military base », sur www.lowyinstitute.org

- « Maurice : l'Inde ne souhaite pas transformer Agaléga en base militaire », sur Réunion la 1ère

- « Agalega: oui à une piste d'atterrissage, non à une base militaire », L'Express, (lire en ligne)

- « Base militaire aux Seychelles: les détails de l'accord avec l'Inde divulgués », L'Express, (lire en ligne)

- « L'Inde assistera les Seychelles dans la construction d'une base militaire dans l'île d'Assomption », Seychelles News Agency, (lire en ligne)

Voir aussi

Bibliographie

- (es) Rey, Juan Carlos, Agalega son dos islas, Espagne, Aldine editorial, , 219 p. (ISBN 978-84-936916-5-3)

Articles connexes

Lien externe

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Gouvernement de la République de Maurice, « A propos d'Agaléga », sur https://govmu.org/FR/, (consulté le ).