Adam von Schwartzenberg

Le comte Adam von Schwartzenberg ou Schwarzenberg (né le à Gimborn, pays de Berg; † à la citadelle de Spandau) devint en 1625 le grand maître du grand bailliage de Brandebourg. Noble catholique au service d'un prince protestant (le prince-électeur Georges-Guillaume Ier de Brandebourg) et de ses alliés suédois, il se fit de plus en plus d’ennemis et, déchu de ses titres, mourut peu après son arrestation.

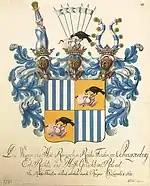

| Adam von Schwartzenberg, | ||

Le comte Adam von Schwarzenberg (coll. Dr. Alexander Rothkopf, Gummersbach) | ||

| Titre | comte de Schwarzenberg (1600-1641) |

|

|---|---|---|

| Autres titres | grand-maître du grand bailliage de Brandebourg | |

| Années de service | 1625 - 1640 | |

| Conflits | Guerre de Succession de Juliers | |

| Biographie | ||

| Dynastie | Maison de Schwarzenberg | |

| Naissance | Gimborn, comté de La Marck |

|

| Décès | (à 57 ans) citadelle de Spandau |

|

| Père | Adolf von Schwarzenberg | |

| Mère | Margaretha Wolff von Metternich | |

| Conjoint | Margaretha von Pallant | |

| Enfants | Jean-Adolphe de Schwarzenberg | |

| ||

Biographie

Origines

Le comte d'Empire catholique Adam von Schwartzenberg est né au château de Gimborn dans le comté de La Marck (alors dépendant du pays de Berg). Fils d'Adolf von Schwartzenberg, il était issu de l’ancienne Maison de Schwarzenberg de la Seinsheim franconienne, évoquée dès 1172 dans les textes et élevée à la dignité comtale en 1599. Sa mère, Dame Margaretha Wolff von Metternich, était issue d'une famille de ministériels.

À la mort de son père en 1600 au cours des guerres austro-turques, le jeune homme, âgé de seize ans, hérita de ses titres et de ses terres. Ses ambitions politiques au parlement de Brandebourg, où ses parents siégeaient, s'affirmèrent en 1609 au cours de la guerre de Succession de Juliers : ses multiples prises de position en faveur de l’électeur Jean-Sigismond lui valurent une mise au ban du tribunal impérial.

Le comte Adam épousa en 1613 la Dame Margaretha von Pallant, qui mourut en couches deux ans plus tard en donnant naissance à un second fils, Jean-Adolphe. Schwarzenberg ne devait pas se remarier : il entra dans le grand bailliage de Brandebourg, dont (malgré sa religion) il fut élu sénéchal en 1625.

Les affaires de Rhénanie

Désormais conseiller du margrave de Brandebourg, il s'imposa auprès du prince, au point que ses idées politiques, principalement sur l'affaire des pays rhénans, finirent par s'imposer exclusivement. Il usa de son influence pour régler ses propres intérêts au Pays de Berg : en 1610, il s'appuya sur l'autorité de l’électeur Jean Sigismond et de Wolfgang Guillaume de Wittelsbach pour faire passer les terres familiales de Gimborn sous suzeraineté du Comté de la Mark, puis, malgré les plus vives protestations de la noblesse du pays, accrut l'étendue de ses possessions en 1614 par une donation de Georges-Guillaume Ier de Brandebourg aux églises de Gummersbach et Müllenbach ; en 1630, il obtenait le détachement du bailliage de Neustadt du Comté de la Mark, sa requalification en terre noble du Saint Empire, pour ainsi faire reconnaître par l'empereur l’année suivante Gimborn-Neustadt comme principauté bénéficiant de l’Immédiateté impériale[1].

La guerre de Trente Ans

Le margrave Georges-Guillaume observa au cours de la guerre de Trente Ans une politique de neutralité. Au début, les idées pro-catholiques de Schwartzenberg étaient contrebalancées par la faction protestante, représentée par les ministres Levin von Knesebeck et Samuel von Winterfeld. Mais lorsqu’en 1626 les Impériaux parurent prendre le dessus, Schwartzenberg fit écarter von Winterfeld. Avec l'entrée en guerre de la Suède, le chancelier Sigismund von Götzen, d’obédience calviniste, prit le dessus à la cour et contraignit à son tour Schwartzenberg de s'exiler à Clèves (1630) ; exil temporaire, puisque les revers de fortune des Suédois entraînèrent en 1634−35, le rappel de Schwartzenberg à Berlin[2]. Schwartzenberg estimait qu'il lui fallait une armée de 26 000 hommes pour chasser les Suédois et concrétiser les prétentions de Georges-Guillaume sur la Poméranie, mais il ne put finalement lever qu'un contingent de 11 000 hommes[3].

Apogée et déchéance

Avec la fuite de Georges-Guillaume à Kœnigsberg en 1638, Schwartzenberg gouverna le Brandebourg pratiquement seul pendant dix-huit mois[3]. Pour financer l'effort de guerre, Schwartzenberg imposa de nouveaux impôts, restreignit le pouvoir des chambres élues et fit dissoudre le gouvernement, remplacé par un Conseil de Guerre. Il ne s’aliéna pas seulement ses sujets du comté de la Marck : les chambres régionales de Brandebourg, qui jusque-là respectaient le ministre pour sa relative neutralité dans le conflit, furent exaspérées de l'atteinte à leurs prérogatives[4]. Elles déchaînèrent contre lui une propagande qui le présentait comme un traître et une machine de l'Autriche et des Habsbourg, qui profitait de la guerre alors que le pays était à genoux[3]. Les mercenaires de Schwartzenberg rançonnaient davantage la population que l'armée suédoise[5] - [6], qu'ils ne pouvaient vaincre. Lorsqu'en 1640 l'électeur Georges-Guillaume mourut, le Brandebourg-Prusse était au bord de l'effondrement.

Lorsque l'électeur Frédéric-Guillaume vint au pouvoir en 1640, il démit de ses fonctions l'impopulaire conseiller de son père et le fit arrêter par Kurt Bertram von Pfuel. Le comte Adam von Schwarzenberg mourut dans les geôles de Spandau au quatrième jour de sa détention.

Une rumeur tenace

Plus d'un siècle plus tard, Frédéric le Grand, pour mettre un terme à une rumeur selon laquelle son aïeul aurait fait décapiter Adam von Schwarzenberg dans sa prison, donna l'ordre en 1777 d'exhumer le cadavre du comte ; l'absence de traces au niveau des cervicales démontra que la rumeur était sans fondement[7]. L'examen des restes de Schwartzenberg fut conduit par le médecin Ernst Ludwig Heim. Le rapport d'enquête est conservé dans les archives de l'église St. Nikolai de Berlin-Spandau.

Buste de la Berliner Siegesallee

Le sculpteur Cuno von Uechtritz-Steinkirch a réalisé le trio n°24 de la Siegesallee de Berlin, représentant l'électeur Georges-Guillaume Ier de Brandebourg au centre, flanqué des bustes du colonel Konrad von Burgsdorff (1595 - 1652) et d'Adam von Schwarzenberg, son plus proche conseiller.

Le choix de Schwartzenberg pour cette galerie monumentale par la commission historique dirigée par Reinhold Koser fut très controversée à l'époque, car le chancelier de Georges-Guillaume venait tout juste d'être réhabilité par l'historiographie d'alors. Pour la réalisation de son effigie, le sculpteur a recopié fidèlement le portrait de Matthias Czwiczek. Le collier à la croix de Malte sur la poitrine du dignitaire rappelle que Schwartzenberg fut grand maître de l'Ordre et un « drapé tombant, aux multiples plis, dont les extrémités sont retenues aux épaules, forme les contours du tableau et en relève l’esthétique »[8]. Le groupe de statues fut inauguré le .

Notes et références

- Sur ce sujet, cf. F. J. Burghardt (cité ci-après dans la bibliographie). La seigneurie de Gimborn-Neustadt restera au XVIIIe siècle un fief du Brandebourg, et il faudra attendre 1702 pour qu'il soit reconnu par le collège des comtes de Westphalie ; W. Fabricius, Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz, vol. 2 : Die Karte von 1789, Bonn 1895, p. 355.

- Cf. Christopher Clark, Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia 1600–1947, Cambridge, Belknap Press of Harvard, , 776 p. (ISBN 067402385-4), p. 27

- Cf. Sidney B. Fay, Klaus Epstein, The Rise of Brandenburg-Prussia to 1786, New York, Holt, Rinehart and Winston, (réimpr. 1964, éd. révisée), 146., p. 39

- Clark, p. 29

- Clark, pp. 34−5

- Fay, p. 46

- Cf. Georg Hiltl, Die Gartenlaube, Leipzig, Adolf Kröner, succ. de Ernst Keil, , « Die Leiche des Ministers Schwarzenberg », p. 537-540 et Constant Wurzbach von Tannenberg: Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich, p. 11(18)

- Uta Lehnert: Der Kaiser und die ..., p. 189

Bibliographie

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Adam von Schwarzenberg » (voir la liste des auteurs).

- Ulrich Kober: Eine Karriere im Krieg, Graf Adam von Schwarzenberg und die kurbrandenburgische Politik von 1619 bis 1641, Duncker & Humblot GmbH, 2004, (ISBN 3-428-11177-X)

- Ulrich Kober: Der Favorit als "Factotum": Graf Adam von Schwarzenberg als Oberkämmerer und Direktor des Geheimen Rates unter Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg, in: Michael Kaiser/Andreas Pecar (Hrsgg.): Der zweite Mann im Staat: oberste Amtsträger und Favoriten im Umkreis der Reichsfürsten in der Frühen Neuzeit (Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 32), Berlin 2003, p. 231-252, (ISBN 3-428-11116-8)

- Christopher Clark, Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia 1600–1947. Cambridge: Belknap Press of Harvard. (2006). pp. 776. (ISBN 067402385-4).

- Sidney B.Fay, Klaus Epstein (1964). The Rise of Brandenburg-Prussia to 1786: Revised Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston. p. 146.

- Uta Lehnert: Der Kaiser und die Siegesallee. Réclame Royale, Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1998, (ISBN 3-496-01189-0).

- Franz Josef Burghardt: Die Anfänge der schwarzenbergischen Herrschaft Gimborn-Neustadt 1610-1624, in: Beiträge zur Oberbergischen Geschichte, Bd. 9 (2007), S. 33-44.