Acier de Damas

L'acier de Damas (aussi appelé acier damassé, ou encore acier Damas) est le nom donné à deux types d'aciers à l'apparence particulière :

- en premier lieu, historiquement, il s'agit d'un acier, aussi appelé wootz, élaboré en Inde et forgé sur place ainsi qu'au Moyen-Orient, réputé pour sa qualité et caractérisé par son aspect ou ses motifs moirés. L'élaboration de cet acier, et le savoir-faire associé, disparaît au cours du XVIIe siècle ;

- ultérieurement, ce sont des aciers hétérogènes constitués de plusieurs nuances d'acier soudées et forgées pour obtenir des motifs plus ou moins complexes. Ce matériau, appelé « acier Damas de corroyage », emprunte le nom du métal historique par abus de langage à cause de sa ressemblance superficielle avec l'acier Damas wootz. Sa fabrication se retrouve dans de nombreux pays ; elle peut être liée à un savoir-faire traditionnel et ancestral (comme le mokume-gane japonais), ou être un procédé moderne améliorant l'esthétique de certains objets.

Malgré leur ressemblance superficielle, liée à la présence de motifs visibles à l’œil nu à leur surface, ces deux matériaux sont de nature, d'élaboration et de propriétés très différentes. Bien que l'acier de Damas originel soit l'acier de type wootz, sa relative rareté a conduit à ce que le terme « Damas » désigne essentiellement des Damas de corroyage. L'usage du terme dans ce sens est donc devenu courant et légitime et, en réaction, les aciers de type wootz sont parfois appelés « vrai Damas ».

En France, le savoir-faire lié à l'acier de Damas est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. Il s'agit exclusivement de Damas de corroyage.

Apparence visuelle

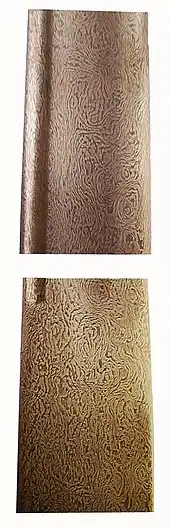

Une des caractéristiques les plus évidentes des aciers Damas (sous leurs deux formes) est la singularité de leurs apparences visuelles. Si une ressemblance superficielle peut exister entre les motifs du wootz et du Damas de corroyage, leur nature est complètement différente.

Le motif observé sur le wootz est le produit de la cristallisation du métal lors de son élaboration, la haute teneur en carbone produisant les motifs caractéristiques. La création des motifs est pour l'essentiel spontanée et ne peut être que marginalement maîtrisée.

Les motifs présents sur le Damas de corroyage correspondent à la forme des différentes couches d'acier soudées. Contrairement au wootz, la forme du motif est intentionnelle, choisie par le forgeron au moment de l'élaboration de la pièce en provoquant des déformations soit par des techniques de forge libre, soit en estampant la barre de matériau composite des motifs recherchés. Les motifs possibles sont très nombreux suivant les types d'aciers et l'habileté du producteur (formes simples comme des lignes parallèles, vagues, ronds, carrés… mais également des motifs élaborés tels de petits dessins[1]).

Dans les deux cas, ces motifs sont en général peu discernables à l'état brut du matériau et doivent être « révélés » par des traitements particuliers (en général chimiques).

Histoire et disparition du savoir-faire

Les centres de production de l’acier étaient l’Inde et l'actuel Ouzbékistan. On produisait et exportait des lingots d'une teneur en carbone très hétérogène, appelés wootz, qui étaient ensuite transformés en armes dans les centres iraniens.

Il existe trois grandes théories se recoupant relativement bien sur l'origine du nom de Damas donné à cet acier. L'une d'entre elles repose sur les textes d'Al-Kindi, qui fait explicitement référence à la fabrication de ce type d'acier à Damas. Certaines sources francophones pensent plutôt que l'acier de Damas était en partie d'origine iranienne et que l'on a peut-être appelé cet acier par référence à l’étoffe, car l'acier poli a le même aspect moiré que les étoffes de cette ville. Cet acier servait à faire les armes blanches et les Iraniens ont particulièrement excellé dans la fabrication de cimeterres ; cependant, ces derniers étaient des lames recourbées, alors que Damas était célèbre pour la fabrication d'épées droites à double tranchant qui, contrairement à une opinion répandue, étaient très utilisées en Égypte et en Syrie jusqu'à l'époque mamelouke. La plupart de ces épées droites étaient en acier de Damas et y étaient donc en grande partie fabriquées, avec probablement quelques centres de production secondaire en Perse (Iran actuel).

Le wootz est un lingot d'acier de quelques kilos, exporté de l'Inde vers le Moyen-Orient. Issu d'une loupe métallique extraite d'un bas fourneau, un traitement d’homogénéisation grossière et de recarburation en faisait un demi-produit apte au forgeage. Tout le talent du forgeron consistait alors à mélanger les différentes zones du lingot, pour lisser la teneur en carbone.

La qualité de cet acier tient dans le fait qu'il alterne des couches d'acier à la fois hypoeutectoïde et hypereutectoïde (pauvre ou forte en carbone). L'aspect de l'acier variant avec sa teneur en carbone, l’alternance de très fines couches d'acier lui donnait un aspect mat avec un effet de moiré. Ces couches microscopiquement fines, obtenues par pliages successifs, étaient très difficiles à distinguer à l'œil nu : le grain des katana japonais possède une structure comparable, bien que loin d'être identique et de composition complètement différente, car le wootz contient une quantité de carbures divers bien plus importante que l'acier japonais des katana. Cet acier superplastique, ayant une structure de matériau composite, combinait la malléabilité des aciers faibles en carbone et la dureté des aciers plus riches en carbone, qui leur permettait de conserver leur tranchant.

L'originalité des lames vient donc de leur apparence esthétique et de l'impossibilité des Occidentaux à le reproduire, ceux-ci n'ayant pas accès au wootz. Quant à reforger les épées à disposition, les forgerons y renoncent vite : le métal part en miettes s'il est forgé trop chaud, devient cassant s'il est forgé trop froid, perd ses propriétés s'il est forgé trop longtemps (les carbures graphitisent alors)[D 1]. Les croisés célèbrent la qualité de ces armes autant à cause de leur aspect mystérieux, que pour vanter leurs adversaires, ce qui exaltait d'autant leurs combats. Les Arabes, de leur côté, tenaient des propos identiques sur les épées franques[D 2].

La fabrication d'objets en acier damassé prit fin vers le XVIIe siècle, peut-être à cause de l'épuisement du minerai, ou des difficultés à maintenir actives les routes commerciales permettant de se fournir avec les métaux nécessaires, voire de l'insuffisante transmission des techniques de fabrication, tenues secrètes et, à coup sûr, d'une conjonction de ces éléments. La dernière fabrication de lames de Damas semble se situer aux environs de 1750.

Redécouverte de la technique

Le damassage en Lorraine *

| ||

Lame en acier Damas de corroyage, production contemporaine (2005). | ||

| Domaine | Savoir-faire | |

|---|---|---|

| Lieu d'inventaire | Le Ban-Saint-Martin, Moselle | |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | ||

Les progrès de la métallurgie, notamment au cours du XVIIIe siècle, donnent aux chercheurs français et aux expérimentateurs suédois les outils et les méthodes pour redécouvrir l'acier de Damas[2]. La redécouverte du procédé fascine les chercheurs :

« [Ce] fut un stimulant extraordinaire pour la recherche, au moment où la chimie, avec Lavoisier se débarrassait de l'héritage des alchimistes, où Grignon et les Suédois s'intéressaient à la cristallisation des métaux, où de nouveaux éléments métalliques naissaient dans les cornues[2]. »

— Adrienne R. Weill, Encyclopædia Universalis : Métallurgie.

Les tentatives de reproduction des forgerons occidentaux échouent jusqu’en 1823, où un dénommé Bréant[3] fut salué par toute la communauté scientifique en proposant un procédé d'élaboration d'un acier aux caractéristiques recherchées. Il parvient à reconstituer la fabrication du wootz, la forme du lingot, les conditions de la précipitation du carbure et explique l'effet du corroyage[2].

Cependant, les Européens avaient très vite compris qu'un acier similaire — en apparence uniquement — à celui dit de Damas pouvait être obtenu par soudure à chaud et martelage de plusieurs bandes d'acier ou de fer à teneurs en carbone différentes, qui se substituaient à l'utilisation d'un lingot de teneur en carbone variable. C'est le damas soudé ou damas de corroyage.

Un procédé similaire de corroyage fut employé au XIXe siècle pour forger des canons de fusil : des barres d'acier de teneur en carbone différentes étaient assemblées en une trousse dont la section représentait le motif initial, un peu à la manière d'un dessin pixelisé. Chauffées à la forge pour procéder à leur soudure et à leur élongation, elles constituaient un des éléments du motif. D'autres trousses pouvaient ainsi représenter des initiales, un dessin… La barre ainsi obtenue était ensuite chauffée et vrillée sur elle-même à raison de dizaines de tours pour une section d'un seul centimètre. Cette étape avait pour effet de procéder à un changement d'axe du motif qui passait de transversal à latéral par rapport à la longueur de la barre. Elle était alors formée en ruban, lequel était enroulé autour d'un mandrin en rotation, puis le tube en hélice était soudé et rectifié aux dimensions voulues, ce qui donnait des canons très fiables alliant l'esthétique à la solidité issue des propriétés physico-chimiques des différents aciers utilisés. La finition mécanique était finalement terminée par une révélation à l'acide, les aciers apparaissant plus clairs ou plus sombres, voire noirs selon leur teneur en carbone. L'investissement en main-d'œuvre requis pour ce genre d'ouvrage (6-8 canons par jour pour un forgeron et son aide) fit qu'il fut abandonné au profit de méthodes industrielles plus rapides (une usine produisait 3 000 canons par jour en acier foré). Mais la production de ces pièces d'exception se poursuivit jusqu'au début du XXe siècle. De nombreuses forges de la région liégeoise utilisaient encore ce procédé.

L'ère moderne avec l'utilisation de machines numériques a également permis de créer des trousses aux motifs beaucoup plus élaborés. Les damas ainsi produits présentent des dessins ou figures d'une précision irréalisable par le passé.

Au XXIe siècle, le damas « moderne » obtenu par corroyage existe essentiellement pour la production de lames de collection, grâce à sa popularisation dans le milieu des forgerons artisans. L'alternance de couches d'acier est mise en valeur par l'application finale d'une solution corrosive attaquant certains alliages plus que d'autres et colorant ceux qui sont plus réactifs : les alliages inoxydables et le nickel pur sont peu affectés par la solution et révèlent une couleur brillante gris argenté, contrairement aux alliages d'acier au carbone qui apparaissent gris foncé ou noirs, partiellement dissous en surface par la solution. Certaines lames, comme les kriss malais, alternent même des aciers riches en nickel (qui peuvent être d'origine météoritique), avec des aciers très chargés en carbone, pour un effet de contraste maximal[D 3].

Notes et références

- Page internet présentant des exemples de motifs plus ou moins élaborés [lire en ligne].

- Adrienne R. Weill, « Métallurgie (Acier au creuset et fonte de qualité au XVIIIe siècle) », Encyclopædia Universalis (consulté le ).

- M. Bréant, « Description d'un procédé à l'aide duquel on obtient une espèce d'acier fondu semblable à celui des lames damassées orientales », Bulletin de la Société d'Encouragement de l'Industrie nationale, t. XXII, .

- p. 83.

- p. 51.

- p. 60.

Voir aussi

Bibliographie

- (en + it) Emilio Albericci, Flavio Galizzi et Luca Pizzi, Damascus. : tecniche di forgiatura - Forging techniques, Lecce, Rizzo editore, , 240 p. (ISBN 978-8-890-33593-8, OCLC 1000703857).

- Madeleine Durand-Charre, Les Aciers damassés : du fer primitif aux aciers modernes, Mines Paris ParisTech Les Presses, coll. « Collection histoire et sociétés », , 206 p. (ISBN 978-2-911762-87-1 et 2-911762-87-8).

- (fr) « Instruction sur la fabrication des lames figurées, ou des lames dites de Damas », œuvre posthume de Clouet, dans les Journal des Mines, no 90, ventôse an XII, p. 421-435 [lire en ligne].

- (en) Manfred Sachse (trad. de l'allemand par Paul Knighton), Damascus Steel: Myth, history, technology, applications, Düsseldorf, Stahleisen, , 255 p. (ISBN 978-3-514-00522-8, OCLC 40861277).

- (it) Oleg D. Sherby et Joffrey Wadsworth, « Gli acciai di Damasco », Le Scienze, no 200, , p. 50-58.

- Jean-Luc Soubeyras, Manuel de fabrication du damas, Fontaine, EP, , 120 p. (ISBN 978-2-354-22125-6, OCLC 470684070).

- (fr) Pr B. Zschokke, « Du damassé et des lames de Damas », Revue de métallurgie, .

Articles connexes

Liens externes

- Acier de Damas et couteaux forgés à la main.

- Canons de fusil en Damas.

- [vidéo] Fabrication d'un couteau en Damas de corroyage.

- [vidéo] Fabrication de canon en Damas de corroyage sur YouTube.

- Fiche d'inventaire du « damassage » au patrimoine culturel immatériel en France, sur culture.gouv.fr (consultée le ).

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :