Abbaye de La Clarté-Dieu (Saint-Paterne)

L’abbaye Notre-Dame de La Clarté-Dieu est une ancienne abbaye cistercienne, fondée par les moines de Cîteaux, et qui était située sur le territoire de la commune de Saint-Paterne-Racan, en Indre-et-Loire.

| Abbaye de La Clarté-Dieu | ||||

Vue générale de l'édifice | ||||

| Diocèse | Archidiocèse de Tours | |||

|---|---|---|---|---|

| Patronage | Notre-Dame | |||

| Numéro d'ordre (selon Janauschek) | DCXXXIII (633)[1] | |||

| Fondation | 1240 | |||

| Dissolution | 1791 | |||

| Abbaye-mère | Abbaye de Cîteaux | |||

| Lignée de | Abbaye de Cîteaux | |||

| Abbayes-filles | Aucune | |||

| Congrégation | Ordre cistercien | |||

| Période ou style | ||||

| Protection | ||||

| Coordonnées | 47° 36′ 05″ nord, 0° 27′ 23″ est[3] | |||

| Pays | ||||

| Province | Touraine | |||

| Département | Indre-et-Loire | |||

| Commune | Saint-Paterne-Racan | |||

| Site | http://www.abbaye-clartedieu.fr/ | |||

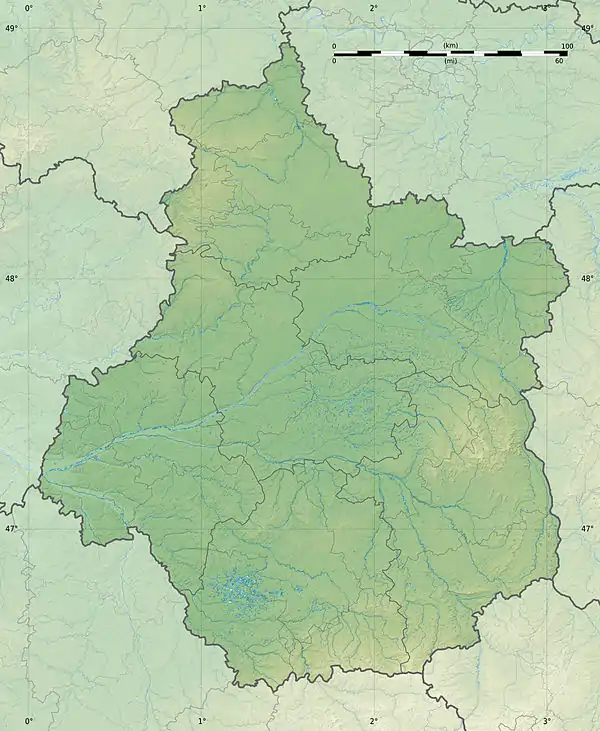

| Géolocalisation sur la carte : Indre-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Histoire

Fondation

L'abbaye est fondée en 1240 par les moines de l'abbaye de Cîteaux dont c'est la vingt-cinquième et dernière fille directe ; la décision de fonder cette abbaye revient à Pierre des Roches, évêque de Winchester[2], qui lègue à l'ordre cistercien 3 000 écus d'or à cet effet[4]. Il charge l'abbé de Cîteaux, Guillaume IV de Montaigu, de mettre en œuvre cette décision. Comme la tradition cistercienne le voulait, c'est un groupe de douze moines (référence aux douze apôtres du Christ) qui vient fonder l'abbaye ; il arrive sur place le [5].

Moyen Âge

Les bâtiments souffrent beaucoup des ravages de la Guerre de Cent Ans. Le , Amaury de Trôo pille et incendie l'abbaye[4]. Les moines sont contraints de se réfugier chez un châtelain voisin en 1383, lors d'une nouvelle attaque[5].

Aux XVIIe et XVIIIe siècles

L'abbaye est partiellement rebâtie aux XVIIe et XVIIIe siècles. En 1693, l'aile ouest, abritant les bâtiments communs (cuisine, réserve, etc.) est retravaillée, une partie réutilisée comme pigeonnier. En 1733, le logis du prieur (et non celui de l'abbé commendataire) est rebâti à son tout. La date inscrite sur le bâtiment (1714) semble être erronée[5]. La dégénérescence de la vie monastique est cependant réelle, comme dans l'immense majorité des établissements monastiques de l'époque : l'abbaye ne compte que sept moines en 1704, et quatre à la veille de la Révolution[4].

L'abbaye après les moines

Après la Révolution française, l'abbaye, vendue le comme bien national, est acquise par le fermier général Jean-Baptiste Chicoyneau de Lavalette ; il la revend à son tour à Pierre-Jacques Hachin en 1793 ; le fils de ce dernier la cède en 1822 à Louis-François de Sarcé[5], déjà propriétaire du château d'Hodebert. Sous ces divers propriétaires, l'abbaye est peu à peu détruite et ses matériaux réutilisés pour la construction de maisons des alentours. Sont épargnés par ces destructions le bâtiment des convers, le réfectoire et le pavillon du prieur[2] : en effet, ils sont utilisés par le nouveau propriétaire en tant qu'exploitation agricole (et les caves en tant que champignonnière)[6]. Au début du XXIe siècle, l'abbaye bénéficie de certaines protections au titre des monuments historiques : une inscription en 2006 pour sa chapelle des étrangers et d'un classement en 2011 pour l'enclos monastique[2].

L'abbaye

Il semblerait que l'abbaye ait été surdimensionnée (prévue pour accueillir une centaine de moines, convers compris) par rapport au nombre de moines qu'elle abrita réellement[5] - [4]. Par exemple, l'abbatiale bâtie par les moines mesurait 57 mètres de longueur sur 20 mètres de largeur. Comme dans la plupart des abbayes cisterciennes, elle était orientée à l'est et située au nord du cloître. Au sud de ce dernier se trouve (conservé au XXIe siècle) le dortoir des frères convers, dont la charpente date de 1274[7].

Filiation et dépendances

La Clarté-Dieu est fille de l'abbaye de Citeaux.

Notes et références

- (la) Leopold Janauschek, Originum Cisterciensium : in quo, praemissis congregationum domiciliis adjectisque tabulis chronologico-genealogicis, veterum abbatiarum a monachis habitatarum fundationes ad fidem antiquissimorum fontium primus descripsit, t. I, Vienne, , 491 p. (lire en ligne), p. 336.

- Notice no PA00098094, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Clarté-Dieu (La) », sur http://www.cistercensi.info, Ordre cistercien (consulté le ).

- « L'histoire et le patrimoine », sur http://www.saintpaterneracan.fr, Saint-Paterne-Racan (consulté le ).

- « L' Abbaye cistercienne - Repères historiques », sur http://www.abbaye-clartedieu.fr/, Abbaye de la Clarté-Dieu, (consulté le ).

- « La Clarté-Dieu ; ancienne abbaye cistercienne », sur http://www.abbaye-clartedieu.fr/, Abbaye de la Clarté-Dieu (consulté le ).

- « L' Abbaye cistercienne - Présentation générale », sur http://www.abbaye-clartedieu.fr/, Abbaye de la Clarté-Dieu, (consulté le ).