Abbaye de Belleperche

L’abbaye de Belleperche est un ancien monastère cistercien, situé à Cordes-Tolosannes, dans le département de Tarn-et-Garonne (France). Fondée au XIIe siècle et reconstruite au XVIIIe, elle fut fermée à la Révolution française. Ses bâtiments abritent aujourd'hui un musée des arts de la table.

| Abbaye de Belleperche | ||||

Le cloître de l'abbaye. | ||||

| Diocèse | Diocèse de Montauban | |||

|---|---|---|---|---|

| Patronage | Notre-Dame | |||

| Numéro d'ordre (selon Janauschek) | CLXXXV (185)[1] | |||

| Fondation | 1130 / 1140 | |||

| Cistercien depuis | 1143 | |||

| Dissolution | 1790 | |||

| Abbaye-mère | Abbaye de Clairvaux | |||

| Lignée de | Abbaye de Clairvaux | |||

| Abbayes-filles | Aucune. Participe à la fondation de l'abbaye cistercienne de femmes de Fabas en Comminges dite "La Lume-Dieu", en 1144, et exerce sur elle une tutelle spirituelle jusqu'à la Révolution. | |||

| Congrégation | Ordre cistercien | |||

| Période ou style | ||||

| Protection | ||||

| Coordonnées | 43° 59′ 40″ nord, 1° 07′ 32″ est[3] | |||

| Pays | ||||

| Province | implantée en Gascogne, dans le comté de Toulouse. Le temporel était réparti entre la Gascogne toulousaine, le duché d'Aquitaine dans ses parties agenaise et lectouroise, le Bas-Quercy autour de Montauban, le Languedoc entre le Tarn et la Garonne | |||

| Département | Tarn-et-Garonne | |||

| Commune | Cordes-Tolosannes | |||

| Site | http://belleperche.fr/ | |||

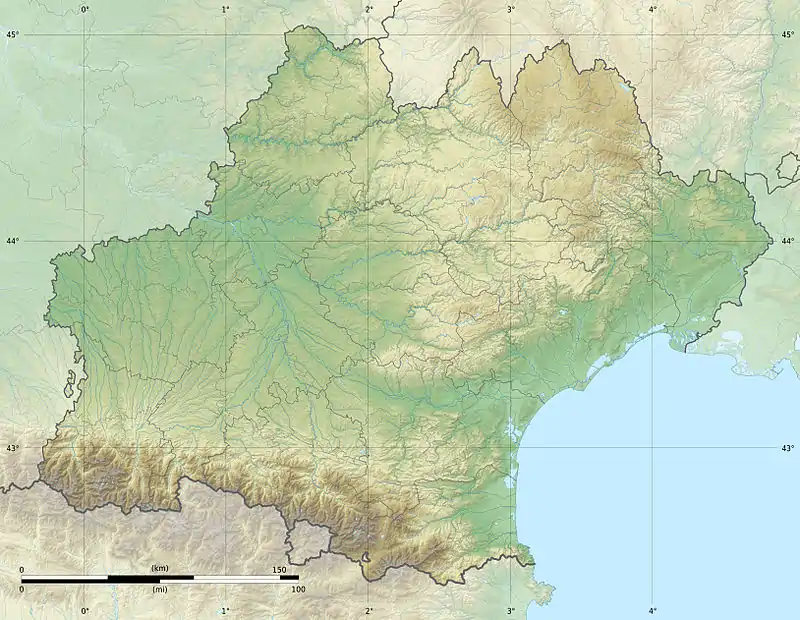

| Géolocalisation sur la carte : Tarn-et-Garonne

Géolocalisation sur la carte : Occitanie

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Historique

Entre 1130 et 1140 un domaine est offert par la famille d’Argombat pour la fondation d’un monastère. Les moines, envoyés par saint Bernard arrivent de Clairvaux en 1143. Ainsi Belleperche est une fondation directe de l’abbaye de Clairvaux dont elle est la 44e fille, sous l'appellation de Bella Pertica. Plus tard le monastère est déplacé pour être construit au bord de la Garonne.

Avec ses nombreuses granges (dont Angeville), vignes et fermes asssurant sa prospérité, l’abbaye devient importante et puissante. De nouveaux bâtiments sont construits à partir de 1230. L’abbaye devient un des plus grands monastères en Languedoc. À son apogée, elle compte jusqu'à 80 moines.

Le régime de la commende introduit en 1454 ne fait qu’accélérer un déclin déjà perceptible. Cela n’empêche pas de nouvelles constructions, en plus luxueux et confortable, d’un palais abbatial (1563), bientôt endommagé lors des guerres de religion en 1572. Nouvelle restauration du monastère entre 1604 et 1614. L’endroit est prisé par la haute société comme ‘résidence de campagne’. Des festins au grand raffinement gastronomique, y sont organisés.

Architecture et description

Les événements liés à la Révolution française entraînent la fermeture du monastère déjà religieusement moribond en 1791. Par la suite, il est utilisé comme simple château, avec dépendances agricoles. Les bâtiments inutiles sont démolis ou sont laissés à l’abandon. Plusieurs éléments mobiliers ont été dispersés, et sont répertoriés au titre des monuments historiques comme la chaire de l'église Saint-Sauveur de Castelsarrasin[4] et l'ensemble du maître-autel[5]. Devenue propriété du conseil général de Tarn-et-Garonne en 1983, l’abbaye est restaurée. Ses bâtiments abritent aujourd'hui les collections d’un musée des arts de la table.

Par arrêté du , les restes de l'ancienne abbaye, ainsi que sa fontaine, sont classés au titre des monuments historiques[6].

Eléments dispersés

Clef de voûte de l'église abbatiale, cinq des six clefs de la salle capitulaire et des chapiteaux de son portail, carreaux de terre cuite, des années 1280-1290, incrustés de motifs garnis de terre blanche, installés autour de la dalle funéraire de l'abbé Guilhem de Jauffre ; pierre tombale de l'abbé Jean de Cardaillac (1484-1543), abbé du lieu et de Saint-Géraud d'Aurillac en 1530. Dépôts de la Société archéologique au Musée Ingres-Bourdelle à Montauban qui sauva ces éléments des destructions qui touchèrent l'abbaye au XIXe siècle[7].

Liste des abbés

- Aymar : signalé en 1144-1145 puis en 1150 dans les textes de l'abbaye féminine de Fabas en Comminges.

- Alquier : apparaît dans les textes en 1164, ultime mention connue en 1190.

- Bernard : apparaît en 1191, dernière mention en 1193.

- Arnaud-Gaubert : 1193, dernière mention supposée en 1202.

- Hugues : unique mention connue en 1206. Il était prieur de l'abbaye en 1202.

- Pierre : unique mention en 1210.

- Bernard-Guillaume d'Escampech : première mention en 1215, était encore abbé en 1225.

- Étienne : première mention en 1231, la dernière en 1245.

- Laurent : unique mention en 1246.

- Gilles : 1251-1255.

- Simon : 1256-1259.

- Guilhem Jauffre : originaire de Couze-et-Saint-Front, signalé parmi les moines en 1252, première mention comme abbé en 1263, devient évêque de Bazas en 1294, décédé le . C'est autour de la dalle funéraire en marbre de son caveau que furent réalisés les carreaux de terre cuite des années 1280-1290. Il fit poser dans l'abbatiale un pavement dont la particularité est de compter une poignée de carreaux, témoignant d'essais réalisés selon la technique de la faïence, en cours de diffusion dans le sud[8]. C'est sous son abbatiat que Bella Pertica, fut associée en 1272 à l'équipe de juristes chargée de mener à bien l'intégration du Comté de Toulouse au royaume de France, et de défendre les intérêts du roi. En l'abbé Jauffre se rendit à Saint-Macaire afin de signifier aux Anglais la confiscation du duché d'Aquitaine par le roi de France Philippe IV le Bel. Pour récompense, il fut nommer évêque de Bazas en 1294[9]. Il mourut le et fut inhumé dans l'abbaye.

- Elie Jauffre : 1294-1296.

- Gautier Levert : originaire de Clérans en Périgord, 1296. Dernière mention en 1317.

- Bertrand de Servola : première mention en 1323. Dernière mention en 1344.

- Raymond d’Audebert d’Arbéliac : 1350-1361.

- Géraud Cancel : abbé de Beaulieu placé à la tête de Belleperche par le pape, 1361. Dernière mention en 1379.

- Seguin de Rozet : première mention en 1383, la dernière en 1393.

- Jean de Saint-Sardos : apparaît en 1407 dans les textes, meurt entre 1450 et 1454.

- Guillaume Acher : mentionné en 1454. Démissionne en 1464. Dernier abbé régulier.

- Jean de Saint-Étienne : nommé abbé commendataire en 1454, prend officiellement l'abbatiat en 1464, meurt en 1485.

- Jean de Luc : 1483-1485, désigné abbé provisoire par l'ordre de Cîteaux après excommunication du précédent.

- Jean de Cardaillac-Saint-Cirq : , mort le , abbé commendataire également de l'abbaye Saint-Géraud d'Aurillac, sa pierre tombale est déposée au musée Ingres-Bourdelle de Montauban. De 1530 à 1543, il mène de gros travaux sur l'église de sa seconde abbaye et fait fabriquer un reliquaire d'argent pour les reliques de saint Géraud.

- Pierre II du Châtel : 1544-1551.

- François de Faucon : 1551-fin de 1553.

- Cardinal Charles de Bourbon-Vendôme : début de 1554-1557.

- Cardinal Georges d'Armagnac : 1557-été 1566.

- Jean Barthe, curé de Saint-Sulpice (Lot) : -. Abbé de paille pour Jean Hébrard de Saint-Sulpice, véritable bénéficiaire de l'abbatiat.

- Antoine Hébrard de Saint-Sulpice : -1578. Fils de Jean Hébard de Saint-Sulpice. Exerce l'abbatiat pour le compte de son père.

- Cardinal Georges d'Armagnac, second abbatiat : 1578-1585.

- Jean Barthe, second abbatiat : 1585-1589/1591.

- Jacques de Géraud : 1592 - dernière mention en 1612.

- Géraud de Cessac : connu seulement en 1617.

- Jean-Bertrand de Carminade : 1618-1656 ou 1658.

- Pierre de Bertier, évêque de Montauban : 1656-1670.

- David-Nicolas de Bertier : 1671 - mort le .

- Antoine Aubert, abbé par intérim : 1719-1721.

- Charles Gaspard Guillaume de Vintimille du Luc : , mort le .

- Jean Henri Félix de Fumel : -fin 1752.

- Henri Joseph de Montlezun : -1781.

- Anne-François-Victor Le Tonnelier de Breteuil, évêque de Montauban : -1790.

Notes et références

- (la) Leopold Janauschek, Originum Cisterciensium : in quo, praemissis congregationum domiciliis adjectisque tabulis chronologico-genealogicis, veterum abbatiarum a monachis habitatarum fundationes ad fidem antiquissimorum fontium primus descripsit, t. I, Vienne, , 491 p. (lire en ligne), p. 168.

- Notice no PA00095739, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Belleperche », sur http://www.cistercensi.info, Ordre cistercien (consulté le ).

- Notice no PM82000036, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no PM82000041, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Ancienne abbaye de Belleperche », notice no PA00095739, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean-Michel Garric, « L'archéologie au musée Ingres-Bourdelle à Montauban », Archéologia, no 582, décembre 2019, p. 63.

- Jean-Michel Garric, L'archéologie au musée Ingres-Bourdelle à Montauban, dans Archéologia, no 582, décembre 2019, p. 60-65

- Cisterdoc.fr, Notre-Dame de Belleperche, fiche historique établie par le Conseil Général du Tarn-et-Garonne

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Michel Garric, « Belleperche (commune de Cordes-Tolosannes), abbaye cistercienne », p. 65-72, in Congrès archéologique de France. 170e session. Monuments de Tarn-et-Garonne. 2012, Paris, Société française d'archéologie, 2014 (ISBN 978-2-901837-53-4).