Abbaye Sainte-Catherine d'Avignon

L’abbaye Sainte-Catherine d'Avignon est une ancienne abbaye de cisterciennes située dans la rue du même nom, dans la vieille ville d'Avignon. L'abbaye a été fermée à la Révolution. Restaurée, c'est aujourd'hui un théâtre, le Théâtre du Chêne noir.

| Abbaye Sainte-Catherine d'Avignon | |

Façade de l'ancienne église transformée en théâtre | |

| Nom local | aujourd'hui Théâtre du Chêne Noir |

|---|---|

| Diocèse | Archidiocèse d'Avignon |

| Patronage | Sainte Catherine |

| Fondation | 1060 |

| Début construction | 1251 |

| Fin construction | 1402 |

| Cistercien depuis | 1150 |

| Dissolution | 1790 |

| Abbaye-mère | Sénanque |

| Lignée de | Cîteaux |

| Abbayes-filles | Manosque (1634-1791) |

| Congrégation | Bénédictines (1060-1150) cisterciennes (1150-1790) |

| Période ou style | |

| Protection | |

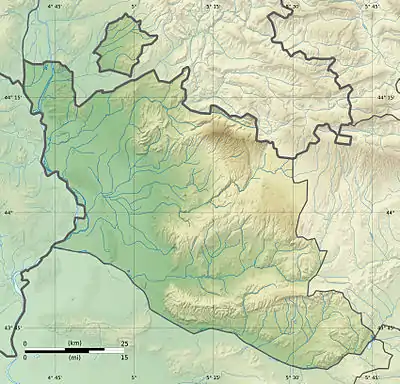

| Coordonnées | 43° 57′ 02″ nord, 4° 48′ 36″ est[2] |

| Pays | |

| Province | Comtat Venaissin |

| Département | Vaucluse |

| Commune | Avignon |

Historique

Site et règle originels

Le site originel de l'abbaye n'était pas en ville, mais sur une colline un peu à l'écart, au lieu-dit actuel Montdevergues (de mons virginum), à l'emplacement de l'actuel centre hospitalier de Montfavet. En 1060, une abbaye bénédictine y est fondée, avec l'appui financier de la comtesse Oda et le soutien de l'évêque Rostaing[3].

Changement de règle puis de site

Lors d'une visite de Saint Bernard, les moniales décident de passer à la règle cistercienne, vers 1150. L'abbaye devient alors une fille de l'abbaye Notre-Dame de Sénanque[2].

Entre 1251 et 1253, la région étant peu sûre, l'évêque Zoen Tencarari propose aux religieuses de trouver refuge en ville, dans le site actuel, sur la paroisse Saint-Symphorien[4]. Il dote richement l'abbaye, largesse imitée par ses successeurs (notamment André de Languissel, évêque jusqu'en 1300[5]) et par les papes d'Avignon. Zoen Tencarari est inhumé dans l'église des cisterciennes[6].

L'abbaye ainsi protégée se consacre pleinement à la prière et aux aumônes, fonde plusieurs prieurés. Il semble qu'une fondation ait notamment vu le jour à Gigognan à la fin du XIIIe siècle[6].

En 1634 ou 1636 est fondée une abbaye fille à Manosque[3] - [7]. Cette dernière abbaye, dont la première abbesse est Anne de Valavoire, se voue en particulier à l'éducation des jeunes filles désargentées[8].

La chapelle est construite sur une propriété attentant au monastère par le cardinal Hugues de Saint-Martial, et terminée en 1402[3]. Elle est constituée d'une nef unique avec abside octogonale. Sa façade est percée d'une rosace et flanquée d'une tour octogonale d'escalier[4].

La fin à la Révolution

Comme toutes les autres abbayes françaises, l'abbaye Sainte-Catherine est fermée à la Révolution.

Deux des trente-deux martyres d'Orange[9] sont des religieuses cisterciennes de Sainte-Catherine (et par ailleurs nées sœurs de la même famille) : Sœur Marie de Saint-Henri et Sœur du Cœur-de-Marie (respectivement Marguerite et Madeleine de Justamond, nées à Bollène en 1746 et 1754). Avec 27 autres religieuses, elles trouvent refuge dans une maison de Bollène et recréent une communauté de prière. En , elles sont arrêtées pour avoir refusé de prêter le serment de liberté-égalité ; un jugement les condamne à mort. Trente-deux sont exécutées : seize ursulines, treize sacramentines, une bénédictine, et les deux sœurs cisterciennes. Marguerite est guillotinée le (24 messidor an II) et Madeleine le (28 messidor)[10].

L'abbaye après les sœurs

L'église est utilisée après la Révolution comme garage[4]. Puis elle est inscrite à l'inventaire complémentaire des Monuments historiques le [1] (toutefois cette protection ne concerne que l'église conventuelle et non le reste du bâtiment[11]); enfin l'église est transformée en théâtre, le Théâtre du Chêne noir.

Notes et références

- Notice no PA00081819, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Catherine, Sainte (Avignon) », sur http://www.cistercensi.info, Ordre cistercien (consulté le ).

- Jules Méritan, Les Trente-deux martyres d'Orange, édition de la Société de la bonne presse du Midi, , 266 p. (ASIN B001BWCKXQ, lire en ligne), « Chapitre 3 : les foyers religieux des martyrs ».

- Joseph Girard 1958, « Troisième partie : Musées. Églises et chapelles, etc. », p. 283.

- Léon Ménard, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nismes : avec les preuves, t. I, Hugues-Daniel Chaubert & Claude Hérissant, 1744-1758, 889 p. (BNF bpt6k58468064, lire en ligne), p. 420.

- Raymond Chabert, « Gigognan, une communauté disparue », sur Les études sorguaises (consulté le ).

- « Manosque, cité médiévale », sur http://dignois.fr/, Dignois, (consulté le ).

- Raymond Ruffin, La vie des français au jour le jour : de la Libération à la victoire, 1944-1945, Éditions Cheminements, , 331 p. (ISBN 9782844782885, lire en ligne), p. 128.

- « Marie-Madeleine de Justamont et ses compagnes, martyres à Orange († 1794) », sur http://nominis.cef.fr, Nominis (consulté le ).

- « Les 32 bienheureuses religieuses d’Orange », sur http://diocese-avignon.fr, Archidiocèse d'Avignon, (consulté le ).

- B. Wagon, Secteur sauvegardé d'Avignon - Plan de sauvegarde et de mise en valeur : Rapport de présentation, Ministère de la Culture et de la Communication, , 170 p. (lire en ligne), p. 115.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- Ressource relative à la religion :

- L'abbaye Sainte-Catherine sur Structuræ

- Site du Théâtre du Chêne noir

- (de) Carsten Gier, « Zisterzienser: Sainte-Catherine (Avignon) », sur Porta patet cor magis (consulté le )

Bibliographie

- [Joseph Girard 1958] Joseph Girard, Évocation du Vieil Avignon, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Vieux Paris », , 446 p. (ISBN 978-2707313539), « Chapitre 3 : les foyers religieux des martyrs »