Abbaye Saint-Pierre de Nantua

L'abbaye Saint-Pierre de Nantua est une ancienne abbaye clunisienne, fondée très probablement au VIIIe siècle, devenue prieuré au début du XIIe siècle, située sur la commune de Nantua, dans le département de l'Ain. L'abbatiale est désormais église Saint-Michel.

Prieuré de Nantua

| Type |

Abbaye, Prieuré clunisien |

|---|---|

| Rattachement | |

| Fondation |

Vers le VIIIe siècle |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune |

| Coordonnées |

46° 09′ 07″ N, 5° 36′ 28″ E |

|---|

|

|

Géographie

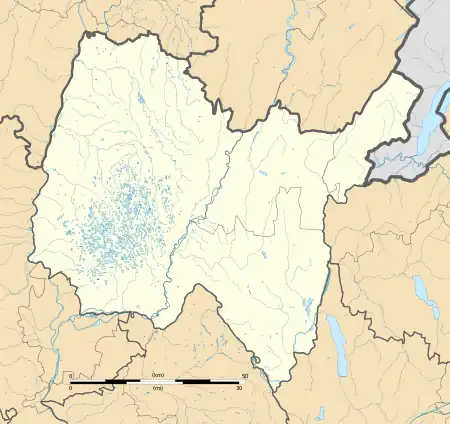

L'abbaye est installée dans la cluse de Nantua, dans la région historique du Bugey, entre Genève et Lyon.

Elle est implantée « au nord de [la] vallée, c'est-à-dire bien exposé au soleil du midi, à l'abri des vents du nord, et […] dernière paroisse à l'extrémité du diocèse de Lyon »[1].

Histoire

Origines

Les « origines du monastère de Nantua sont obscures », selon les mots de l'historien Jacques Dubois[1]. Selon une tradition, transmise par Samuel Guichenon (XVIIe siècle)[2], la fondation est attribuée à saint Amand de Maastricht[3]. Honoré Fisquet (1867) indique « Il n'est point douteux que, trompés par la similitude du nom, les religieux de Nantua n'aient confondu leur monastère avec celui de Nant, au diocèse de Vabres, véritablement fondé par saint Amand » (cf. Saint-Amand-les-Eaux )[4].

L'abbaye est attestée au milieu du VIIIe siècle[5]. Ainsi le plus ancien acte conservé correspond à un diplôme du roi des Francs, Pépin le Bref, daté du [2] - [1] ((la) Diplomata (Pippinus Francorum), « XVII. Diploma Pippini regis pro monasterio Nantuacensi (anno 757) », « monasterii Nantoaci »), par lequel il concède l'immunité au monastère[5]. Le diplôme répond à une requête de l'abbé Syagrius (Siagrii abbatis).

La liste abbatiale, présentée notamment dans la Gallia christiana, reconnaît cependant deux abbés, Této et Pons, comme prédécesseurs de Syagrius, sans toutefois que l'on ne puisse avoir d'éléments sur leur vie[6] - [7].

Le monastère semble placé « sous le vocable de la Sainte Vierge, de saint Pierre, de saint Michel et des apôtres »[4].

Abbaye royale

En 819, elle figure, aux côtés de Saint-Claude et Savigny, dans la Notitia de servitio monasteriorum, qui répertorie les monastères qualifiés de royaux[5]. Elle est mentionnée sous les formes Nantuadenses monachi, en 829, et Nantoadense monasterium, en 878[8]. L'abbaye est placée, tout comme celle de Savigny, en 852, par Lothaire Ier, roi de Lotharingie, sous l'autorité du métropolitain de Lyon, Rémi[2] - [5].

Elle accueille plusieurs années le corps de l'empereur d'Occident, Charles II le Chauve, qui décède en , lors de la traversée des Alpes, avant son transfert à Saint-Denis[1].

Au début de l'an mil, elle est placée sous la dépendance de Cluny[9].

Période contemporaine

Lors de la période révolutionnaire, les bâtiments sont vendus[10]. Ils subissent des dégradations. En 1791, l'église priorale devient l'église paroissiale, placée sous le vocable de Saint-Michel[10]. En 1793, l'église est pillée, tandis que le clocher et la tour sont détruis, comme pour l'ensemble des édifices religieux de la région[10].

En 1803, les toitures et les bâtiments conventuels sont dégradés en raison d'un incendie[10].

L'église Saint-Michel est classée au titre des monuments historiques en 1907.

Description et architecture

L'actuelle église paroissiale Saint-Michel correspond à l'ancienne priorale clunisienne Saint-Pierre[11]. Il s'agit d'un « édifice roman d'une grande sobriété architecturale, dont le vaisseau central est couvert de voûtes d’ogives. »[11]

Archéologies

Le site de l’ancienne priorale fait l'objet de plusieurs campagnes de fouilles : 1992 ; 1994 ; 2005 ; 2006 et 2013[12].

Prieurs et abbés de Nantua

Liste établie d'après la Gallia Christiana (t. 4)[6]. Reprise et commentée par Georges Debombourg (1858)[6].

- 670-705 : Teto

- 705-750 : Pons

- 750-776 : Syagrius Ier

- 776-800 : Guiffard

- 800-817 : Sodesald

- 817-818 : Pierre Ier

- 818-830 : Godesald

- 830-940 : Adalran Ier

- 840-855 : Fulgerius

- 855-875 : saint Rémy

- 875-891 : Aurélien

- 891-910 : Bertrand

- 910-950 : Adalran II

- 950-969 : Vacance

- 969-1019 : Syagrius II

- 1019-1049 : Adalran III

- 1049-1109 : saint Hugues Ier

- 1109-1116 : François Ier

- 1116-1130 : Ilion Ier

- 1130-1135 : Guillaume Ier

- 1135-1143 : Pierre II

- 1143-1150 : Willenc

- 1150-1169 : Ulrich

- 1169-1176 : Atmon

- 1176-1183 : Humbert Ier

- 1183-1204 : Ilion II

- 1204-1207 : Humbert II

- 1207-1210 : Guy Ier

- 1210-1213 : Bérard de Thoire-Villars

- 1213-1215 : Boniface Ier de Thoire-Villars

- 1215-1234 : Humbert III de Mornay

- 1234-1250 : Boniface II de Savoie

- 1250-1253 : Vacance

- 1253-1268 : Philippe de Savoie

- 1268-1270 : Vacance

- 1270-1275 : Jean Ier de Saint-Seine

- 1275-1299 : Jean II de Genève

- 1299-1313 : Guy II de Coligny

- 1313-1318 : Guillaume II

- 1318-1320 : Albert

- 1320-1327 : Aynard de Clermont

- 1327-1334 : Jean III de Gigny

- 1334-1345 : Artaud Aleman

- 1345-1345 : Hugues II de Vertembo

- 1345-1362 : Jean IV de Nogent

- 1362-1367 : Guillaume III de Lespinasse

- 1367-1378 : Foulques de Suitia

- 1378-1380 : Pierre III de Colomb

- 1380-1410 : Guy III de Roussillon

- 1410-1413 : Antoine Ier de Gerbais

- 1413-1448 : Humbert IV de Mareste

- 1448-1449 : Claude Ier de Mareste

- 1449-1451 : Amédée de Savoie

- 1451-1470 : Jacques Ier de Mouxi

- 1470-1474 : Claude II de Marcossey

- 1474-1482 : Jean-Louis de Savoie

- 1482-1502 : Pierre IV de La Forest

- 1502-1536 : Jean V de La Forest

- 1537-1548 : François II du Breul

- 1548-1559 : Pierre V du Breul

- 1560-1570 : Antoine II du Breul

- 1570-1573 : Pierre VI Marie de Pingon

- 1573-1574 : Claude III Jean Jacquand

- 1574-1584 : Claude IV de La Baume

- 1584-1602 : Pierre VII Guyet

- 1602-1606 : Tibère Mutti

- 1606-1643 : André Frémiot

- 1643-1663 : Jacques II de Neufchèze

- 1663-1704 : Tanneguy de Massac

- 1704-1732 : Frédéric-Constantin de La Tour d’Auvergne

- 1732-1737 : Joseph de Chabannes-Pionsat

- 1737-1738 : Philibert Juvanon

- 1738-1760 : Jean-Baptiste de Beylan

- 1760-1787 : François III Bouvier-Desmarest

- 1787-1788 : François IV Barthélémy de Lombard de Mars

- 1788-1790 : Jean-Claude-Marie de Lombard de Mars

Notes et références

- Dubois, 1971, p. 18.

- Reveyron, 2013, p. §2.

- RTA, 1991, p. 79-80.

- Honoré Fisquet, La France pontificale (Gallia christiana). Métropole de Lyon et de Vienne. Lyon, Paris, E. Repos, , 800 p. (lire en ligne), p. 709-711.

- Michel Rubellin, « Monastères et évêques dans le diocèse de Lyon aux IXe et Xe siècles », dans Michel Rubellin, Église et société chrétienne d'Agobard à Valdès, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « d’histoire et d’archéologie médiévales. 10 », , 552 p. (ISBN 978-2-72971-077-4, lire en ligne), p. 245-264.

- Gallia christiana, p. 216-217

- Debombourg, 1858, p. 34.

- RTA, 1991, p. 29.

- Reveyron, 2013, p. §3.

- Reveyron, 2013, p. §5.

- Reveyron, 2013, p. §7.

- Reveyron, 2013, p. §6.

Voir aussi

Ouvrages, articles généraux

- coll., Richesses touristiques et archéologiques du canton de Nantua : Nantua, Apremont, Brion, Charix, Geovreissiat, Lalleyriat, Le Poizat, Les Neyrolles, Maillat, Montréal-La Cluse, Port, Saint Martin du Fresne, Association Histoire, monuments, sites du Haut-Bugey, coll. « Richesses touristiques et archéologiques », , 336 p. (ISBN 978-2-90765-621-4), chap. 17, p. 243.

Ouvrages, articles spécialisés

- (la) Gallia christiana t.4 Province de Lyon (évêchés d'Autun, Langres, Chalon-sur-Saône, Mâcon), (lire en ligne), p. 215-217

- Georges Debombourg, Histoire de l'abbaye et de la ville de Nantua, F. Dufour, , 398 p. (lire en ligne).

- Jacques Dubois, « L'implantation monastique dans le Bugey au Moyen Âge », Journal des savants, no 1, , p. 15-31 (lire en ligne).

Sources archéologiques

- Anne Baud, « Le prieuré clunisien de Nantua », Cluny, à la découverte des sites clunisiens. Dossiers d'archéologie, no 275, , p. 64-65.

- Nicolas Reveyron, « Le prieuré clunisien de Nantua : analyse morpho-spatiale et organisation de l'espace ecclésial », dans Nicolas Reveyron, Olivia Puel et Charlotte Gaillard (dir.), Architecture, décor et organisation de l'espace : les enjeux de l'archéologie médiévale. Mélanges d'art et d'archéologie du Moyen Âge offerts à Jean-François Reynaud, Lyon, Alpara, MOM Éditions, , 304 p. (ISBN 978-2-35668-192-8, lire en ligne), p. 203-213.

Fonds d'archives

- [PDF] « Abbaye Saint-Pierre de Nantua fondée dans le VIIe siècle » (18 pages), francearchives.gouv.fr.

- En 1793, pas moins de 10 000 documents ont été brûlés.