Abadla

Abadla est une commune de la wilaya de Béchar, située à 90 km au sud-ouest de Béchar et à 150 km au nord-ouest de Béni Abbès[2] - [3] - [4].

| Abadla | |

Barrage de Djorf Torba | |

| Noms | |

|---|---|

| Nom arabe | العبادلة |

| Nom amazigh | ⵄⴱⴰⴷⵍⴰ |

| Administration | |

| Pays | |

| Région | Saoura |

| Wilaya | Béchar |

| Daïra | Abadla |

| Président de l'APC Mandat |

M. Abdelmalek Benabderrahmane 2007-2012 |

| Code postal | 08003 |

| Code ONS | 0817 |

| Démographie | |

| Population | 13 636 hab. (2008[1]) |

| Densité | 4,8 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 31° 01′ 00″ nord, 2° 44′ 00″ ouest |

| Superficie | 2 870 km2 |

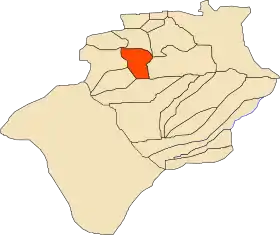

| Localisation | |

Localisation de la commune dans la wilaya de Béchar. | |

Relief

Abadla est placée sur un vaste plateau où passe la route no 6 reliant les wilayas du sud-ouest Adrar et Tindouf avec les wilayas du nord de l’Algérie. La ville a connu un développement qui se compose de nouvelles cités se distinguant par leurs fonctions. L'ancienne ville se trouve sur la rive gauche de l'oued de Guir.

Création de la commune

La commune d’Abadla a été créée en 1963, conformément au décret du , qui est venu réorganiser les limites territoriales des communes pour ramener leur nombre à 676[5]. Abadla se présentait donc comme un petit centre urbain, de création récente, postérieure à l’occupation française. Les premiers nomades regroupés dans le cadre de la politique de sédentarisation « 1958 » étaient venus s’installer au nord et à l’est de ce quartier où étaient construites des maisons en argile ainsi que des équipements administratifs et sociaux formant la création de la ville d’Abadla.

Abadla a été promue au rang de daïra lors du dernier découpage administratif de , qui visait à créer un pôle de compétitivité rassemblant les institutions étatiques.

Climat

Le climat peu clément est de type saharien aggravant la situation hydrologique comme l'atteste la diminution des aires de pâturages des dromadaires, des moutons et des chèvres depuis quelques années. Il est caractérisé par une aridité croissante d'année en année, les pluies n'atteignent pas 50 mm/an et la température varie entre 10° et 45°. Les vents sont violents en avril et mai, ils soufflent en permanence, provoquent des tempêtes de sable[6].

Table climatique

Abadla a un climat désertique. Il n'y a pratiquement aucune précipitation pendant l'année. D'après Köppen et Geiger, le climat y est classé BWh. Abadla affiche une température annuelle moyenne de 21,9 °C. Sur l'année, la précipitation moyenne est de 69 mm.

| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température moyenne (°C) | 10.2 | 13.2 | 16.9 | 21.2 | 25.7 | 30.4 | 34.6 | 33.5 | 28.7 | 22.2 | 15.6 | 11.2 |

| Température minimale moyenne (°C) | 3.1 | 5.8 | 9.6 | 13.7 | 18 | 22.8 | 26.7 | 26 | 21.6 | 15.2 | 9.2 | 4.3 |

| Température maximale (°C) | 17.4 | 20.7 | 24.2 | 28.8 | 33.4 | 38.1 | 42.5 | 41.1 | 35.8 | 29.2 | 22 | 18.2 |

| Température moyenne (°F) | 50.4 | 55.8 | 62.4 | 70.2 | 78.3 | 86.7 | 94.3 | 92.3 | 83.7 | 72.0 | 60.1 | 52.2 |

| Température minimale moyenne (°F) | 37.6 | 42.4 | 49.3 | 56.7 | 64.4 | 73.0 | 80.1 | 78.8 | 70.9 | 59.4 | 48.6 | 39.7 |

| Température maximale (°F) | 63.3 | 69.3 | 75.6 | 83.8 | 92.1 | 100.6 | 108.5 | 106.0 | 96.4 | 84.6 | 71.6 | 64.8 |

| Précipitations (mm) | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 |

Plaine d'Abadla

La plaine d'Abadla est encerclée par plusieurs chaînes montagneuses. Les forêts constituent un facteur essentiel de maintien de la fertilité et protègent l'oued Guir contre l'érosion éolienne et hydrique. Elle comprend en outre deux autres dépendances : dayet djilala « j’leila » et dayet tiour.

La plaine d’Abadla, au sens large, se présente comme une vaste dépression limitée à l’ouest par la hamada du Guir, au nord par le Chebket Manounat (monts du Gara el Betick) et à l’est par les hauteurs tabulaires qui constituent les Gours Méziouket.

Les Gravures Ruspestres à Abadla

Les gravures rupestres montrent aussi que le bœuf à bosse était connue des habitants de cette contrée.La vallée inférieur de l'oued de guir à donc toujours été en cours des ages, une région favorable à l'élevage.https://nacibilias.skyrock.com/1767436950-les-gravures-rupestres-a-abadla.html

Les nombreuses gravures rupestres que l'on rencontre sur les roches dominant de l'oued Zouzfana montrent que jadis à bosse était rencontré dans la région, il serait donc intéressant de tenter l'introduction de cet animal dans la Vallée de Guir dés que la production en plantes fourragères sera devenue suffisante.

Les collines de Hassi Ratma montrent aussi la première observation des gravures rupestres et des nombreux Tumulus « tombes » offrant un recueil appuyant sur l’existence des formes similaires dans le Sahara.

L’étude agro-pédologique de la plaine d’Abadla

La plaine d’Abadla fait partie des grands projets de développement de l’agriculture menés par l’État algérien[7]. L’étude agro-pédologique de la plaine d’Abadla réalisée en 1971 par le groupement SOGETHA – SOGREAH, met en relief le caractère fertile des terres de cette zone. Pourtant et après plusieurs décennies d’exploitation de ces terres, il est relevé qu’une bonne partie des terres n’est plus cultivée en raison de l‘apparition et le développement de phénomènes de dégradation qu’ils soient naturels ou anthropiques. En fait, la salinité constitue l’un des phénomènes de dégradation les plus remarquables ; d’ailleurs il évolue et progresse sans cesse du fait de la combinaison de plusieurs facteurs dont : • la mauvaise utilisation des terres ; • la détérioration et parfois carrément la destruction des réseaux de drainage ; • la mauvaise pratique culturale, etc.…). L’évolution spatiale de la salinité aboutit non seulement à la « défiguration » de l’espace agricole mais entraîne également l’abandon des terres par les agriculteurs, accentuant ainsi la désertification d’une partie du périmètre. Aussi et pour permettre la prise en charge de la problématique de la dégradation des terres agricoles dans ce périmètre, la DSA et l’INSID ont convenu ( dans le cadre de l’instruction ministérielle no 467 du 07/10/1998 ) de mener une campagne de mesures et de diagnostic en vue de caractériser l’état actuel de la salinité et d’évaluer l’état physique du réseau de drainage au niveau du périmètre irrigué d’Abadla.

La vallée de Guir

La vallée du Guir se situe à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Béchar près de la frontière marocaine[8]. Cette vallée encore appelée « Plaine d’Abadla » est arrosée par un oued important : le Guir qui vient du Haut Atlas marocain: il se grossit des oueds marocains Aslfti et Bou-Anane. Au sortir du plateau crétacé du Chebket Mennounat, il devient le principe fértilleant de cette vaste plaine quaternaire en s’y attardant et en la pénétrant de ses multiples bras sinueux. Longue de 70 kilomètres, la vallée atteint une largeur de 20 kilomètres près de la commune d’Abadla; elle est dominée à l’ouest par une immense hamada, à l’est par des plateaux tabulaires (gara). Le sol alluvionnaire du Nord provient des limons charriés par l’oued en crue qu’une très faible pente (2 à 3 mm.) laisse déposer. Les alluvions recouvrent des terrains primaires du type westphalien. Le Guir ne coule plus ici que par intermittence lors des crues qui, d’une façon générale, viennent trois fois par an :en automne « octobre, novembre », au printemps « mars, avril » et en « juin ». Mais les eaux chlorurées apportées par l’oued Bou-Anane peuvent saturer çà et là le sol qui, l’été se blanchit d’efflorescences salines; il va sans dire que cette salure nuit grandement à la flore, n’y laissant pousser que des plantes à chameaux. Plus au sud, le Guir s’unit à la Zousfana pour donner la Saoura. Cette vallée est envahie par des bosquets de tamaris et des touffes de « guettaf » qui abritent une végétation spontanée, fort recherchée des moutons et des chevaux; non consommée, elle sèche sur place et constitue 1’« haïchair » très apprécié également. Ailleurs, quand le terrain n’est pas salé, il est emblavé et les bonnes années, la récolte des céréales y est important. Le climat est chaud et sec. La plaine d’Abadla était couverte autrefois de riches pâturages où vivait l’éléphant; des gravures rupestres attestent que l’on y élevait le bœuf à bosse. Toute cette vallée est devenue le fief de nomades pasteurs : les Doui-Menia.

Environnement - Tourisme

Abadla bénéficie d’une richesse incontestable en raison de son patrimoine naturel (ressources naturelles, faune, flore, paysages), de leur patrimoine culturel (savoir, coutumes, tradition, organisation sociale, musique, artisanat) et de leur patrimoine construit (villages, monuments, architecture locale, etc.)[9]. Il est donc impératif de préserver mais aussi de prendre avantage le plus possible de ces atouts, en particulier pour le bénéfice des populations y vivant.Le principal défi consiste à freiner — ou tout au moins ralentir — l’exode rural. Elle est aussi renforcé par des infrastructures socio–économiques adéquates (telles que routes et réseaux d’électricité) et services de support fonctionnels (tels que pour la santé, éducation et vulgarisation agricole)[10].La plaine d'abadla est traversée sur toute sa longueur par l'Oued Guir, l'un de plus important fleuve du pays, qui le partage en deux parties hydrauliquement indépendantes les zones du rive gauche et les zones de la rive droite. L'encombrement des arbres de tamarix croissent et forment des ceintures vertes sur les deux rives de l'oued guir qui se dérivent dans toutes les directions. Les clairières ont laissées libres dans les intervalles ou ils sont introduits d'autres végétations de toute nature. Cependant au milieu de la plaine s'élève des lignes de hautes dunes de sable et vie d'autres animaux herbivores et carnivores.Cette foret de tamarix se poursuit jusqu’à hauteur de la Garet ben Batel où après un méandre du Guir elle disparaît.Les sols occupés par cette foret sont des sols alluviaux certainement salés d’une manière générale, mais de texture variables.

L'Oued Guir, ce fleuve saharien prend sa source dans le prolongement du Grand Atlas qui forme la ceinture méridionale de la haute Moulouya[11]. Après avoir coule dans un pays très accidenté ou il arrose des nombreux Ksour en partie visités par Schaudt, comme nous le verrons plus loin, sa vallée s'ouvre en arivant au pays des Doui-Menia et permet les irrigations.L'Oued Guir change plusieurs fois son non;après avoir reçu l'Oued Zousfana à Igli, on l'appelle Oued Saoura.Sa Vallée est une suite d'oasis et de villages, avec de l'eau abondante à chaque étape, et des ressources variées jusq'au Gourara.Le voyageur allemand Rohifs dit qu'on l'appelle Ghaba (la foret) à cause de ses nombreux palmiers.

Les potentialités minières

L’Algérie possède dans le Sud Oranaise des grands bassins houillers installés sur la bordure septentrionale de la plate-forme. Les couches de houille sont minces « moins de 1 m d’épaisseur » mais très constantes en puissance et en composition ; il s’agit de charbon à coke.

Ils apparaissent actuellement réparties en deux bassins d’importance inégale, celui de Bechar au Nord , celui plus étendu d’Abadla au Sud. Le bord occidental d’une troisième bassin, celui de Mezarif l’Est au-delà des calcaires du Carbonifère inférieur du Djebel Bechar.

Le bassin houiller d'Abadla

Comme Kenadza, c’est un bassin paralique finissant en bassin fermé au Westphalien D.Son charbon contient 31-32 % M.V.il est cokéfiable[12]. Il est divisé en plusieurs bassins par anticlinaux sensiblement NW-SE et par d’autres sensiblements NE-SW.Il est exploité en deux points : Ksiksou et Manounet.Ce gisement étant donné son étendue, renferme certainement la majeure partie des réserves en charbon de l’Afrique du Nord, plus d’un milliard de tonnes.

| Le Carbonifère, le Westphalien, ont été signales au N.W. d'AbadIa, à Ghorassa en 1907. Mais ce fut seulement en 1941 et 1942, après que fut démontrée l'extension vers Colomb-Béchar des couches Westphaliennes exploitées à Kénadza que l'importance d'un Westphalien productif apparut dans le Nord du bassin d'AbadIa, à Sfaïa. Les recherches systématiques commencèrent en 1948. Actuellement le siège de Ksiksou (NW du bassin) fournit les 2/3 de la production des houillères du Sud-Oranais et sur le bord Nord du bassin, jusqu'à 400 m de profondeur, 100 millions de tonnes en couches de 50 à 70 cm apparaissent facilement exploitables grâce à une très grande régularité du gisement. Le charbon contient 32 à 35 pour cent de matières volatiles. |

La connaissance des dimensions du bassin houiller d'Abadla est le résultat d'un travail d'équipe entre le Service de la Carte géologique d'Algérie et les industriels. Une étude est consacrée, au début de 1943, au seul bassin houiller d'Abadla, par Paul Deleau, géologue principal du service des Mines de l'Algérie qui conclut en disant maintenant affirmer que le "bassin houiller d'Abadla est un grand bassin" charbonnier. Le gisement est doté d'une de 70 centimètres de charbon, probablement intéressante sur 4 000 kilomètres carrés.

En 1948 d'autres recherches furent faites à Ksi-Ksou et à Abadla sous la direction de Paul Deleau. Le site de Ksi-Ksou sera mis en exploitation dans la foulée de ces travaux.

L'agate de Zerigate

Selon les variétés d'agates, ces bandes colorées peuvent aller du blanc au gris, en passant par le gris bleu ou le gris vert, le jaune, le brun, le rouge ou encore le noir. De manière générale, la couleur varie selon le lieu d'extraction, mais la pierre peut dans certains cas être teinte de manière artificielle via un procédé de trempage dans des bains chimiques. La couleur serait, dans ce cas-là, alors ensuite fixée par chauffage.

Il existe un très vaste éventail d'agates aux couleurs différentes, de même pour les stries et marbrures qui se déploient à l'intérieur de chaque pierre. Parmi quelques variétés, nous citerons l'agate mousse, l'agate dendritique, l'agate noire, la sardonyx, l'agate blanche, l'agate feu, l'agate œil, l'agate bleue, etc. Les plus rares sont l'agate mousse, la sardonyx, l'onyx, l'agate dendritique ou encore l'agate flamme.

Toutes les agates sont différentes et présentent leurs propres caractéristiques. Certaines d'entre elles présenteront plus d'inclusions que d'autres, telles que l'agate Mousse ou Dendritique, d'autres auront des teintes particulièrement vives… Chaque pierre est unique.

Histoire

Toponymie

À l'origine, le nom de la ville d’Abadla vient de la tribu nomade arabe des Abadla qui est une fraction de la grande tribu des Doui-Menia[13]. Or ici la confédération des doui-menia est divisée en khoums, c'est-à-dire en cinquième ;il semble donc qu’elle correspond bien ici à une réalité, l’existence de la partie supposant celle du tout ;si la confédération résulte, comme tout porte à le croire, d’une alliance de tribus originairement indépendantes, le groupement doit être ancien, pour que la fusion entre les constituants ait eu le temps de s’opérer[14]. Leur ancêtre serait-il Menie Ben Moghit Ben Mohammed El Gharib appartenant à la fraction Harth Ben Malek dépendante des Banou Amer Ben Zoghba - parmi cette grande tribu , la fraction *El Harth Ben Malek *se décompose elle-même en plusieurs groupements dont Gharib Ben Harth – Abna Merzoue – descendant de Ben Menie – Ouled Youcef qui appartiennent aux Ouled Béni Menie – Béni Amer Ben Attaf – Ouled Chafaa – Banou Yakoub . « voir répartition des branches des Banou Hilal aux pages 54, 55, 90 du tome VI de * peuples et nations du monde * en langue arabe de l’historien Ibn Khaldoun ».

La seule agglomération digne de ce non est l’ancien ksar qui porte le non de cette fraction "Abadla" de création récente, postérieure à l'occupation française.Il s’est baptisé sur une colline rocheuse de la rive gauche de l’oued guir, n'est plus que des ruines enfuies sous le sable.

Période de la colonisation

L'arrivée des français à Bahariat qui porte le nom des communes d’ Abadla le 13 avril 1870 lors de la grande expédition de l'Oued Guir dans le sud de la province d'Oran sous le commandement du général de Wimpffen.

avril 1870, le général de Wimpffen écrivait à M. le Gouverneur Général de l'Algérie[15] :

" J'ai l'honneur, à la date du 11 avril, de rendre compte à Votre Excellence, de mon passage au Kenadza. De ce point, j'arriverai en trois jours par l'oued Guir au point nommé Bahariat (actuellement les 03 communes Abadla, Erg feradj, Machraa Houari Boumediene de la daïra d’Abadla, Wilaya de Bechar) ou les Petites Mers, parce que c'est la partie la plus large de cette riche vallée dont, depuis deux jours déjà, nous admirons la fertilité due aux crues périodiques d'une rivière qui, petite image du Nil, féconde de ses eaux des surfaces très étendues. Aucune vallée du Tell, même les mieux dotées, ne peut donner une idée des vastes terres de culture qui se déroulent à nos yeux, et que de nombreux canaux rendent propres aux produits les plus divers ".

Combat de Bahariat

Le 14 avril 1870, le lieutenant colonel Détrie commande deux bataillons du régiment qui prennent part à l'expédition de l'Oued Guir dans le sud de la province d'Oran[16]. Les troupes sont engagées contre les arabes à El Bahariat. Chargé d'attaquer le centre de l'adversaire Détrie se retrouve un moment dans une position difficile : "Il est une heure. Dans le vide qui s'est ainsi produit au centre de notre ligne, le lieutenant colonel Détrie se trouve isolé avec le commandant Soye, le capitaine Colasse et le lieutenant Rousseau avec 9 zouaves. Contre cette poignée d'hommes s'avancent les Doui-Menia et les contingents alliés, ayant à leur tête le fils de Si El Hadj Bel Arbi. Heureusement, la 2e section de la 8e compagnie, ralliée par le lieutenant Genty, arrive à temps. Cependant les Arabes commencent à entourer le petit noyau de braves qui se serrent les uns contre les autres et tirent presque à bout portant. Mais les munitions s'épuisent. Ordre est donné aux hommes de ne plus tirer qu'à coup sûr. Les Arabes voyant le feu se ralentir croient qu'il n'y a plus de munitions et s'élancent, mais une salve terrible les accueille. Cependant la situation devient de plus en plus critique : un rempart de morts et de blessés sépare les adversaires ; le petit groupe de zouaves est de plus en plus pressé ; les officiers, le revolver au poing, n'osent plus tirer leur dernier coup, préférant le garder pour eux-mêmes plutôt que de tomber aux mains des Arabes. Tout à coup arrive en arrière et vers la gauche le capitaine Letondot à la tête d'une section de la 2e compagnie qui met en fute les Arabes. Il était temps : 28 zouaves étaient tombés, dont 10 tués autour du Lieutenant Colonel Détrie. (Historique du régiment)".

Guerre d'indépendance

La bataille d'Alger fera la une de la presse internationale et interne[17]. Le conflit est porté jusqu'à L'ONU. Aussi, il y aura plusieurs grèves et manifestations dans les villes. Les protestations ont été organisées par le FLN.

À l'ouest, à la frontière marocaine, 550 km séparent Port-Say d'Abadla à l'extrémité du grand erg occidental, escaladant les monts de Tlemcen, traversant 200 km de hauts plateaux désertiques, puis coupant les monts escarpés des Ksour. Comment surveiller de tels espaces, sur des terrains aussi divers et souvent difficiles d'accès, tout en y consacrant le mini d'effectifs afin de ne pas sacrifier les missions de l'intérieur : quadrillage du terrain et pacification.

La wilaya de Béchar a été le théâtre de glorieuses batailles qui portent les noms des djebels Grouz, Chebkat, Manounet, Djihani, El Moungar et Bechar[18]. Les camps de regroupement ont été créés dans le but de priver le FLN de l'appui de la population.Abadla représente aussi un ancien camp de regroupement de la guerre de libération, sous l’occupation coloniale, un ensemble des mesures plus complexes et d’ailleurs en vigueur a été prise à l’encontre de cette population « le village de tente »ainsi que le quartier d’Abadla sont entourés d’un réseau de fils de fer barbelée mettant ainsi les populations nomades et ksourienes à l’abri des exactions des nuits. L’élevage est devenue impossible, les zones de pâturages interdites sont délimitées par des droites que rien ne concrétise sur le terrain, les berges parfois et plus souvent encore les chameaux.

Le périmètre irrigué à Abadla

Conception d’une ferme pilote à Abadla

L’Algérie est doté de l’un des plus beaux désert au monde faire connaitre son Sahara est le meilleur atout pour attirer les gens à venir découvrir et renforcer l’attractivité du pays[19]. L’agriculture représente pour la majorité des pays un secteur économique de base. Aujourd’hui ce secteur est d’une importance de première catégorie, il domine pratiquement tous les autres domaines. Avec la baisse des prix du baril et la prise de conscience mondiale de nécessité de préservation des ressources naturelles, l’Algérie doit se concentrer sur d’autres secteurs, principalement dans le domaine d’agriculture afin de la développer et donc pouvoir évoluer économiquement. C'est à travers ses potentialités que nous avons choisis de travailler sur la pleine d’Abadla qui est connue par la fertilité de ses terres et par la présence d’eau (Oued Guir), ces critères nous ont aidé à réaliser une « Ferme Pilote » afin de pouvoir renforcer la vocation agricole de la région et pourquoi pas dans toute l’Algérie. Ce projet consiste à la conception d’une ferme pilote à Abadla qui a pour objectif de renforcer l’infrastructure agricole et atteindre une autosuffisance dans les zones arides du sud algérien, suivi d’une conception d’un village agricole (en incluent le patrimoine ksourien), et d’un centre de recherche avec l’amélioration du niveau du confort extérieure et intérieure, et l’amélioration de la recherche scientifique.

Réhabilitation du périmètre d'Abadla

Le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural a présenté une communication sur la réhabilitation et le réaménagement du grand périmètre d’Abadla, wilaya de Béchar.

À ce sujet, il a présenté les mesures nécessaires pour sécuriser l’approvisionnement en eau de ce périmètre en vue de couvrir tous les besoins en ressources hydriques. Il a été également question de prendre les mesures inhérentes à la préservation et à l’extension des superficies agricoles ainsi que le développement des activités industrielles.

Par ailleurs et dans le cadre du suivi permanent du projet de réhabilitation et d’extension du barrage vert, le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural a présenté une communication consacrée à l’état d’avancement de ce projet qui revêt un caractère national et stratégique et qui s’étend sur 13 wilayas.

Le Gouvernement a examiné ce projet dans ses dimensions écologique, environnementale et économique liée à ses potentialités de création de richesse et d’emploi.

À l’issue de la présentation, le Premier ministre a rappelé les orientations de Monsieur le Président de la République relatives à l’augmentation de la cadence de réalisation du programme d’action entrant dans ce cadre selon une démarche participative mobilisant tous les moyens et les compétences nationales et en s’assurant de la contribution de la société civile et des acteurs locaux".

Urbanisme

Logements sociaux

Abadla est une ville de moins de 15 000 habitants en 2008, avait rencontré beaucoup de difficultés depuis sa promotion en chef-lieu de Daïra, face aux besoins de ses habitants, aussi bien en équipements qu’en logements[20]. Après l’échec d’interventions dans la réhabilitation de l’ancienne ville, les autorités locales se sont orientées vers la construction d’une nouvelle ville sur l’ancien site militaire abritant une piste aérienne. Bénéficiant d’un programme spécial, d’une enveloppe budgétaire de 500 logements en 1976, l’étude et la réalisation de ce projet se sont heurtées à de nombreux conflits générés entre le Ministère, la wilaya et la commune.De nouveaux programmes d’habitat ont renforcé la production du logement dans la Daira à partir des années 1990, visant différentes catégories sociales.Il s’agit essentiellement des logements de fonctions destinés aux cadres, des logements ruraux, des logements sociaux, des logements évolutifs et des Logements socio-participatifs (LSP). Quant aux logements promotionnels, ils sont limités pour ne pas dire inexistants, exceptés quelques petites opérations menées à la commune par le biais de la Caisse nationale de l’épargne et de la prévoyance (CNEP).

L'habitat rural

L’aide de l’État, au logement rural, s’inscrit dans le cadre d’une politique de développement rural ayant comme objectifs principaux, le développement des espaces ruraux et la fixation des populations locales[21]. Cette aide de l’État est consentie à l’effet d’encourager les familles (ménages) à réaliser en auto-construction, une habitation décente, dans le milieu rural. Durant les deux dernières décennies, le logement rural occupe une place importante en Algérie et s’intègre dans le cadre de la politique de développement rural ; il a pour objectif la promotion des espaces ruraux et la fixation des populations locales. Il consiste à encourager les ménages à réaliser, en auto-construction, un logement décent dans leur propre environnement rural. Paradoxalement, des programmes considérables de financement ont été alloué pour rénovation de l’ancienne ville entre 1990 et 2021.La partition des logements ruraux , a donner des solutions efficaces pour éliminer progressivement l’habitat précaire et creé une vie meilleure. L’aide financière apportée aux citoyens dans ce cadre a contribué largement à la ruée des masses populaires désirant bénéficier de cette formule qui assure l’accès à la propriété aidée par l’État combinant une forme d’habitat individuel.

Coutumes et traditions

Culture populaire

La danse de « houbi »[22] - [23] est une danse folklorique ancienne de la confédération des Doui-Mnies tribus arabes qui sont situés entre les rives de l’oued guir. Elle s'inscrit dans les danses de groupe auxquelles participent des hommes et des femmes, exécutant cette forme expressive basée sur un système de signes, dans lequel texte et mouvement physique s'entremêlent dans un unifié rythme et dans lequel les sentiments et les sentiments mutuels se croisent. Abadla est réputéé par la danse de « Houbi » qui est l'une des anciennes formes expressives qui conserve encore son premier rythme, comme en témoigne sa dépendance à l'égard des battements et des coups des jambes en parfaite harmonie sans l'utilisation d'instruments de musique à ce jour. Elle est généralement exécutée lors des cérémonies de mariage sous la forme d'une ligne semi-circulaire d'hommes qui se rétrécit et s'étend à mesure que la danse s'intensifie et que les membres du groupe interagissent avec son rythme et se fondent en lui.

Elle rassemblait des centaines de personnes lors des mariages. Dans le houbi, une à trois femmes s’insèrent dans un demi-cercle (halqa) de danseurs qui, au sens propre comme au figuré, font appel du pied aux danseuses par une maya, sorte de mouvement lent et chaloupé, oscillation collective toute en séduction dans le chant choral et la rythmique produite en cadence par les mains et les pieds.

Poésie populaire

La poésie est un patrimoine nationale en Algérie[24]. On la récite, on la chante, on l’écrit en arabe et en tamazight. Malgré les mutations socioculturelles, à travers l’organisation, chaque année, de ces journées sur la poésie et le folklore, plusieurs associations culturelles locales et nationales activent pour sauvegarder ce patrimoine ancestral.

Abadla est une zone à vocation agricole et hautement culturelle et touristique tourné vers l'avenir, mais qui n'a pas perdu pour autant ses valeurs patrimoniales et ses racines identitaire, et qui est connue par ses différentes traditions culturelles et par ses nombreux poètes, hommes et femmes, qui font d’elle une référence en matière de poésie populaire (genre Melhoun) dans le Sud-ouest du pays».Chaque année Abadla abrite une manifestation culturelle sur la poésie populaire et le folklore, sous l’égide de l’association culturelle locale Oued Guir et l’association cuturelle de wilaya de BECHAR Réda Houhou.

Reflet de la révolution éditoriale dans la poésie populaire

La poésie populaire a été liée à la lutte du peuple algérien tout au long des étapes de son histoire révolutionnaire. À travers elle, les poètes ont exprimé leurs pensées et leurs positions sur la présence coloniale et ont enregistré des guerres sanglantes et des actes criminels de toutes sortes, y compris des meurtres, des tortures, des déplacements et des harcèlements subis par le citoyen algérien. Gains de notoriété ou de prestige, ils cherchaient à dépeindre le drame d'une invasion coloniale qui visait sa religion, sa culture, ses coutumes et ses traditions, exposant la vie des citoyens à la misère et à la pauvreté et transformant leur sécurité en peur, l'horreur, la misère et la destruction pour tenter d'éliminer tout ce qui confirme l'authenticité et le statut de ce peuple de l'histoire et de la civilisation, mais cela est resté cohérent avec un motif instinctif. Authentique » rejette toute tentative de séparation ou de division depuis les temps anciens et tente de regarder constamment une seule patrie qui partage les préoccupations et la responsabilité comme elle partage le destin et la dépendance.

Économie

L’organisation de la société repose une économie communautaire, des perceptions provenant des récoltes et de l’élevage des troupeaux ovins caprins et camelins ainsi que d’autres secteurs tels que l’administration, le commerce et le transport.

La Mosquée du Rahma

- La Grande Mosquée d'Abadla est dotée d'une salle de prière d'une superficie de 2 000 m2, pouvant accueillir 2 000 fidèles. Au milieu se trouve le mihrab, réalisé en bois de menuiserie sculpte, la salle est surmontée d'une coupole d'un diamètre de 5 mètres, culminant à une hauteur de 3 mètres. Le minaret est le plus haut minaret de la Daira d’Abadla, d'une hauteur de 40 mètres avec une plateforme d'observation au Nord de la mosquée de 2 000 m2. Situé à proximité au Nord de la mosquée Rahma à la cité de HAI DJORF l’École coranique, accueille outre des dizaines de fidèles désirant apprendre et réciter le coran.Elle est entourée d’une clôture qui abrité des arbres et des palmiers dattiers[25].

Personnalité

- Belaid Tahar Chercheur en patrimoine .

Notes et références

- [PDF]Recensement 2008 de la population algérienne, wilaya de Béchar, sur le site de l'ONS.

- Achille (1821-1881) Auteur du texte Fillias, L'Expédition de l'Oued-Guir 1870 . Récits militaires par Achille Fillias, (lire en ligne)

- « L'expédition Wimpffen à l'oued Guir en 1870 - une page de la conquête du Sahara (Broché) au meilleur prix | E.Leclerc », sur www.e.leclerc (consulté le )

- Joseph Spitz, Histoire du 2e régiment de zouaves, rédigée d'apres des documents inédits puisés aux archives historiques du Ministère de la guerre: ouvrage accompagné de douze photogravures et de huit cartes et orné d'un dessin de Édouard Detaille, Lachèse et cie, (lire en ligne)

- « Journal officiel algérien no 63-35 du 31 mai 1963 : décret no 63-189 du 16 mai 63, portant sur la réorganisation territoriale des communes » (consulté le ), p. 549 et suivantes.

- Paris : CIHEAM, 1975. p. 99-107. (Options Méditerranéennes; n. 26). http://om.ciheam.org/om/pdf/r26/CI010597.pdf .

- INSTITUT NATIONAL DES SOLS DE L’IRRIGATION ET DU DRAINAGE, Etude de caractérisation de l’état actuel de la salinité et d’évaluation de l’état physique du réseau de drainage au niveau du périmètre irrigué d’Abadla (Wilaya de Bechar)., REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, INSTITUT NATIONAL DES SOLS DE L’IRRIGATION ET DU DRAINAGE, , 1 à 25 pages (lire en ligne), p. 1 à 25 pages

- A.boué, « Le cheval de l'Oued Guir (petit barbe oranais) », Le cheval de l'Oued Guir (petit barbe oranais), , Vol. 4 No 2 (1950) (lire en ligne [PDF])

- Karim Tedjani, « LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ALGÉRIE », CHANGEMENT CLIMATIQUE, ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT, , p. 01 à 46 (lire en ligne [01document])

- « Oued Guir , oued du Maroc et d'Algerie », algerie-dz.com ,Forum Algérie, , p. 3 (lire en ligne [document])

- Paul FITTE, « I.a vallée de l'Oued Guir (Confine Algéfo-Marocain») Une culture primitive inconnue », Bulletin de la Société préhistorique de France, , p. 214 à 222 (lire en ligne [PDF])

- Coordination : Robert FEYS Cartographe : Charles DEREMETZ avec la collaboration de J. FABRE, CARTE INTERNATIONALE DES DÉPÔTS HOUILLERS EN AFRIQUE, SOUS L'EGIDE DE L'ASSOCIATION-DES SERVICES G E O L O G I Q U E S AFRICAINS, , 100 p. (lire en ligne), p. 23

- « Document.rtfdoui-menia », sur https://upload.wikimedia.org/

- « bladi.Algéria1962 :: le cadeau de la perle de la Saoura! », sur algerie1962.soforums.com (consulté le )

- rubrique paysanat, « Secteur d'améliorations rules de la vallée de guir », Alger,Algérier,documents Algériens, , document n°36 de la série : économique (lire en ligne [documents])

- Société de géographie d'Alger et de l'Afrique du nord, Bulletin provisoire, Société de géographie d'Alger., (lire en ligne)

- Général (CR) Jean DELMAS, « L'ÉVOLUTION DES BARRAGES FRONTIÈRES EN ALGERIE LA BATAILLE DES FRONTIÈRES », L'ÉVOLUTION DES BARRAGES FRONTIÈRES EN ALGERIE LA BATAILLE DES FRONTIÈRES, (lire en ligne [document])

- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Document.rtfdoui-menia.pdf

- BENAOUDA, Tarek; EL AYADI, Wael, Conception d’une Ferme Pilote à ABADLA (BECHAR), http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/951, Mémoires de master, , 185 p.

- Badr-Eddine Yousfi, Mutation de l'habitat : normalisation technique et implications sociales, pdf, Badr-Eddine Yousfi, mis en ligne sur cairn.info le 29/04/2014, Numéro 2013/4 (n° 44) (lire en ligne), Dans Le Sociographe 2013/4 (n° 44), pages 45 à 52

- ministère de l'habitat de l'urbanisme et de la ville, « Logement Rural » [https://www.mhuv.gov.dz/fr/logement-rural/%5D, sur https://www.mhuv.gov.dz/fr/logement-rural/, (consulté le )

- « Gnaoua,houbi et théatre : à corps défendu », sur Algerie-dz.com (consulté le )

- « الثقافة الشعبية », sur www.folkculturebh.org (consulté le )

- Algérie presse service, « Fête des expressions culturelles et artistiques de la Saoura à Béchar », La manifestation se tiendra ce week-end à Abadla, algérie presse service.publié dans la tribune le 01 - 12 - 2016, https://www.djazairess.com/fr/latribune/122872 (lire en ligne [document])

- (ar) « العبادلة », dans ويكيبيديا, (lire en ligne)