Étude de dangers

L'étude de dangers est un principe de la sécurité industrielle, dont un préalable est l'inventaire des objets et activités avec leur dangers intrinsèques, suivi de l'analyse des risques (scénarios pouvant aboutir à des événements non souhaités), en vue de maîtriser au mieux ces risques par des mesures de prévention.

Ce cas particulier de gestion des risques présente deux particularités :

- L'inventaire des dangers à prendre en considération est le plus souvent imposé par la réglementation, ce qui supprime en pratique le problème de la perception et de l'explicitation des risques.

- Le périmètre à prendre en compte ne se limite pas à l'entreprise, mais doit intégrer tout son environnement géographique.

Objectifs de l'étude de dangers

L'étude de dangers, légalement obligatoire en France pour la majorité des installations industrielles, a pour objet final de déterminer quelles mesures techniques, de formation/information/sensibilisation et modalités d’exploitation appropriées, pourraient :

- réduire la probabilité d’occurrence des accidents,

- en limiter la gravité, s'ils survenaient malgré les précautions prises,

- améliorer l’efficacité et la qualité des secours,

- améliorer les règles d’implantation des unités dangereuses,

- adapter l'urbanisme périphérique,

- préventivement informer le public riverain des conduites à tenir en cas d'accident ou d'alerte.

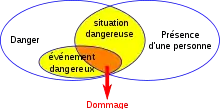

Du danger à l'apparition du dommage

Le dommage (lésion et/ou atteinte à la santé) résulte de la rencontre d'un danger (cause capable de provoquer un dommage) et d'une personne (opérateur d'une machine, personne sur le site de l'entreprise, voisinage). On peut donc définir un schéma de principe d'apparition d'un dommage :

- un dommage (lésion et/ou atteinte à la santé) survient

- lorsqu'une personne est dans une situation dangereuse, c'est-à-dire exposée à un ou plusieurs dangers ;

- et que survient un événement dangereux ;

- un danger étant une cause capable de provoquer un dommage, un événement dangereux étant l'événement déclencheur.

Dans l'étude du danger, il convient donc d'identifier les causes possibles de dommage — les dangers proprement dits — et la population pouvant être exposée à ce danger. Pour illustrer ceci :

- pour qu'il y ait une explosion de gaz, il faut un mélange gaz/air ; cette situation constitue un danger ;

- si une personne se trouve dans cette zone, il s'agit d'une situation dangereuse ;

- une étincelle peut déclencher l'explosion, il s'agit de l'événement dangereux.

Si personne ne se trouve dans la zone d'influence de l'explosion, celle-ci ne provoquera pas de dommage.

À ceci, il faut ajouter :

- les atteintes à l'environnement (toxicité sur les plantes et animaux) ;

- les atteintes économiques et financières (coût des dégâts matériels, perte de productivité).

En France

Cadre et finalité de l'étude de dangers

L'étude de dangers est légalement obligatoire en France pour la grande majorité des installations industrielles et notamment pour les Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation (article L.181-25 du code de l'environnement), les canalisations de transport et de distribution ou encore les principales infrastructures de transport de matières dangereuses (article L.551-1 du code de l'environnement). C'est la pierre angulaire de la politique de prévention du risque technologique. L'étude de dangers constitue le "rapport de sécurité" prévu par la directive SEVESO pour les installations présentant des risques d'accident majeur.

L'étude de dangers implique un état des lieux, fait pour une installation donnée et une période donnée, au regard de son environnement technologique, naturel et humain.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents et démontre la compatibilité entre l'installation, ses risques accidentels et l'environnement du site.

L'étude de dangers justifie par ailleurs, pour les ICPE classées "SEVESO seuil haut" la mise en place d'une organisation permettant :

- de maitriser les risques liés à l'installation : le système de gestion de la sécurité (SGS),

- de gérer des situations incidentelles ou accidentelles : le plan d'opération interne (POI).

Enfin, essentiellement encore pour ICPE classées "SEVESO seuil haut", les informations contenues dans l'étude de dangers servent aux pouvoirs publics pour :

- définir les mesures de maitrise de l'urbanisation rendues nécessaires au vu des risques générés par le site (servitudes d'utilité publique, poter à connaissance ou plan de prévention des risques technologiques),

- définir le plan particulier d’intervention, volet spécifique à l'installation du dispositif ORSEC de gestion de crise des pouvoirs publics.

Méthodologie de l'étude de dangers

L'étude de dangers peut s'articuler de 6 façons différentes :

- L'APR (Analyse Préliminaire des Risques), elle arrive en premier lieu pour identifier les risques aux prémices de la conception d'un projet.

- L'AMDE (Analyse des modes de Défaillance et de leur Effets), traite et qualifie le moment à partir duquel un système ou un élément n'est plus apte à fonctionner correctement. Elle analyse les effets provoqués par la défaillance d'un élément du système.

- L'AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets et de leur Criticité), similaire à l'AMDE elle ajoute cependant l'évaluation semi-quantitative des causes (probabilité) et effets (gravité).

- L'HAZID (HAZard IDentification) est une revue d’identification des dangers et d’analyse des risques. Elle a pour but d'estimer les causes et les conséquences et de définir des dispositifs pour pallier ses dysfonctionnement. Elle se base sur une analyse de l'accidentologie et distingue des scénarios d'accidents potentiels.

- L'HAZOP (HAZard Operability) méthode prépondérante dans l'analyse de la sécurité des industries de process (chimique, pharmaceutique, pétrolière..). Elle est presque indispensable pour l'examen de systèmes dont la sécurité de l'installation dépend en grande partie de la maîtrise des conditions opératoires (débit, pression, température...). Ces revues se basent sur l'analyse systématique de la potentialité et des conséquences d'une dérive des paramètres du système. Les dérives potentielles sont produites par l'articulation de mot-clés caractérisant une situation inhabituelle opératoire (comme « plus de », « moins de »…) et les paramètres opératoires du procédé. Les plans de circulation des fluides ou schémas PID (Piping and Instrumentation Diagram) transposent le fonctionnement du procédé. Des groupes de travail animés par un chairman réalisent ces revues. Ils sont composés de spécialistes capables d’identifier les causes, les conséquences des dérives, et d’évaluer si les moyens de prévention/protection sont suffisants.

- La "What-if" de l'anglais "que-si" est une méthode d'analyse semblable à l'HAZOP mis plus succincte, elle se limite aux conséquences sans identifier les causes. Son procédé se base sur la supposition d'apparition d'événements lorsqu'une anomalie dans le fonctionnement d'un composant survient.

Pour ce faire, l’industriel — sous le contrôle de l’inspection des installations classées et donc de la DREAL et du préfet — liste les dangers possibles et les hiérarchise selon leurs conséquences possibles, la probabilité d’occurrence dans l'espace et dans le temps, leur cinétique. L'industriel liste aussi les outils de prévention et moyens de secours disponibles.

L’étude décrit les installations et leur environnement, les produits utilisés et leurs conditions d'utilisation, en listant les sources de risques internes (organisation du travail, process techniques...) et externes (séismes, foudre, effets dominos...), ainsi que les risques de type malveillance. Sur cette base, l'industriel doit décrire les moyens et outils qu'il a prévus pour limiter la probabilité d'expression du risque. Il doit évaluer les effets de ces moyens en proposant des mesures concrètes d’amélioration de la sûreté.

L'étude doit s'appuyer sur les technologies disponibles les plus efficientes et engager l’exploitant à réduire les risques en amont, éventuellement en changeant de procédé industriel ou de produit, pour des alternatives moins dangereuses.

L'étude inclut une évaluation géographique des zones susceptibles d’être touchées par les conséquences des types d'accidents envisageables, et elle liste les secours publics ou privés adaptés et disponibles.

Le préfet peut demander les compléments d'étude qu'il jugerait nécessaires, et en cas de risques particuliers (nucléaire, nanotechnologie, biotechnologies, etc.), il peut solliciter l’avis d’un tiers expert sur l’étude de dangers, financé par l'exploitant.

C’est à partir de l’étude de dangers, après d’éventuels compléments (en général, nombreux), que sont élaborées, par l’inspection des installations classées. Des prescriptions minimales sont ensuite imposées à l’exploitant par un arrêté préfectoral. La directive Seveso 2 transcrite en droit français par l’arrêté ministériel du a imposé une meilleure prise en compte des effets dominos entre installations d'une même usine ou entre usines voisines, et une gestion cohérente de ce risque.

Voir aussi

- Dangerosité

- Sécurité industrielle

- Cindyniques

- Danger > Risque > Accident

- Dangerosité

- Aléa

- Sécurité

- Gestion du risque

- Assurance

- Gestion de crise

- Principe de précaution

- Vulnérabilité