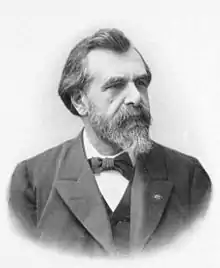

Étienne Lancereaux

Étienne Lancereaux est un médecin français, né à le à Brécy-Brières (dans les Ardennes) et décédé à Paris le , est une des grandes personnalités du monde médical du XIXe siècle. Il décrit l'origine pancréatique du diabète et distingue le « diabète gras » du « diabète maigre ». Il est président de l'Académie de médecine.

| Naissance |

Brécy-Brières |

|---|---|

| Décès |

(à 80 ans) 8e arrondissement de Paris |

| Sépulture | Cimetière de Montmartre |

| Nationalité | Française |

| Profession | Médecin |

|---|---|

| Employeur | Hôtel-Dieu de Paris |

| Distinctions | Prix scientifique Montyon (d) () |

| Membre de | Académie nationale de médecine (depuis ) |

Biographie

Originaire d'une famille de cultivateurs ardennais, c'est en se blessant à l'âge de 19 ans, qu'il découvre, au travers du médecin qui le soigne, sa propre vocation de médecin. Il reprit ses études, passa son baccalauréat, puis son internat. Il fut agrégé de la Faculté de Médecine de Paris en 1872, membre de l’Académie de médecine en 1877, qu'il présida en 1903. Il fut un clinicien de premier rang, avec un sens de l'observation particulièrement aigu. Son ardeur au travail, son énergie, tout comme son physique puissant et son peu d'attrait pour les mondanités parisiennes lui valurent le surnom de « sanglier des Ardennes ». Son célèbre Traité de Pathologie, publié en 1875, repose sur des milliers de corrélations clinico-pathologiques, et visait à promouvoir la connaissance des maladies en fonction de leurs causes, préfigurant ainsi la classification étiologique des maladies.

Il mourut d'une septicémie à 81 ans, quelques jours après une blessure du genou survenue en grimpant un escalier pour aller examiner un patient. Officier de la Légion d'honneur, Président de l'Académie de médecine en 1903, le professeur Nicolae Paulescu a dit qu'il « était à la médecine ce que Claude Bernard était à la physiologie et Louis Pasteur à la microbiologie ».

Il épousa Amanda Véron-Clozier puis, veuf, Élisabeth Saint-Elme-Petit, petite fille du général comte Henri François Delaborde.

Il est inhumé au cimetière de Montmartre dans le mausolée de la famille Delaborde-Guillaume[1], 16e division, près de la séparation 14e et 16e division, partie haute.

Travaux

Il étendit sa méthode au diabète, qu'il étudia méthodiquement. Il défendit avec constance l'origine pancréatique du diabète, et introduisit le terme de « diabète pancréatique » dès 1877. Il rassembla des preuves supplémentaires de cette origine pancréatique et publia les preuves dans trois autres recherches, la dernière en 1888 quand il travaillait à l'Hôtel-Dieu. Un an plus tard, Oskar Minkowski et Joseph von Mering confirmèrent son hypothèse. Bien que leur réussite principale fut de fournir la confirmation expérimentale des observations cliniques de Lancereaux, le terme de « diabète pancréatique » leur fut attribué, bien qu'il ait apparu antérieurement dans les publications de Lancereaux. Nous pouvons maintenant dire que c'est Lancereaux qui a transformé le diabète de « morbus in sede incerta locus » (Morgagni - 1761) en « morbus in sede certa locus ». Il joua également un rôle important dans la mise en place de la classification moderne du diabète dans ses deux formes fondamentales, qu'il appelait « diabète maigre » et « diabète gras ». Son principal élève, le Professeur Nicolae Paulescu, poursuivit avec succès les recherches sur le diabète, en découvrant l'insuline.

Ouvrages et publications

- « Note relative à un cas de paralysie saturnine avec altération des cordons nerveux et des muscles paralysés » in: Gaz. Med. Paris, 17 (1862): 709-13.

- De la thrombose et de l'embolie cérébrales, considérées principalement dans leurs rapports avec le ramollissement du cerveau, Delahaye (Paris), 1862, 137 p. Texte intégral

- Traité historique et pratique de la syphilis, J.B. Baillière, (Paris), 1866, 782 p. Texte intégral.

- Atlas d'anatomie pathologique V. Masson et fils (Paris), 1871, deux volumes : Texte (lire en ligne sur Gallica) Texte intégral et Planches (lire en ligne sur Gallica).

- De la maladie expérimentale comparée à la maladie spontanée, Adrien Delahaye (Paris), 1872.

- Traité historique et pratique de la syphilis, J.B. Baillière (Paris), 1873, lire en ligne sur Gallica.

- « Le diabète maigre: ses symptômes, son évolution, son pronostic et son traitement », dans Un. Med Paris, 20 (1880): 205-211.

- Traité de l'herpétisme, Adrien Delahaye et Émile Lecrosnier (Paris), 1883, Texte intégral.

- Notice sur les titres et travaux scientifiques, A. Davy (Paris), 1887, Texte intégral.

- Leçons de clinique médicale : faites à l'hôpital de la Pitié et à l'Hôtel-Dieu, Vve Babé (L. Battaille) (Paris), 1892-1894, lire en ligne sur Gallica.

- Traité des maladies du foie et du pancréas, (Paris), 1899, Texte intégral.

- Notice sur les travaux scientifiques, typ. Chamerot et Renouard (Paris), 1901.

- Alcoolisme (pathologie), Masson (Paris), 1907.

- Traité de la goutte, J.-B. Baillière et fils(Paris), 1910, lire en ligne sur Gallica.

En collaboration

- avec Léon Gros: Des affections nerveuses syphilitiques, A. Delahaye (Paris), 1861, lire en ligne sur Gallica.

- avec M. Lackerbauer: Atlas d'anatomie pathologique, V. Masson et fils (Paris), 1871, lire en ligne sur Gallica.

- avec Paul Carnot: Intoxications, J.-B. Baillière et fils (Paris), 1907.

- avec Nicolae Paulescu: Traité de médecine, J. Rueff, JB Baillière et fils (Paris), 1912.

Hommages

- Hommage du docteur Lannelongue, président de l’Académie de médecine « Bulletin de l'Académie nationale de médecine » 1910 ; page 237 et page 433

- Hommage du docteur Guelliot, extrait de « L'Union médicale et scientifique du Nord-Est » ; page 597

- Rue du Docteur-Lanceraux dans le 8e arrondissement de Paris.

Notes et références

- « Obsèques du docteur Étienne Lancereaux » Le Figaro 30 octobre 1910

Voir aussi

Articles connexes

- Rue du Docteur Lancereaux (Paris)

Bibliographie

- Jean-Jacques Peumery, « Étienne Lancereaux (1829 -1910), sa vie, son œuvre, ses découvertes scientifiques », in: Bulletin de la Société française d'histoire de la médecine, 1989, 23 (4), p. 279-284, Texte intégral.

- (pt) Carlos Oswaldo Degrazia, « Étienne Lancereaux (1829-1910) e a classificação histogenética das neoplasias », in:Revista da AMRIGS, 2010, vol. 54, no 2, p. 229-231, Texte intégral.

Liens externes

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative aux militaires :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Étienne Lancereaux dans la Banque d'images et de portraits de la Biu Santé.

- Œuvres numérisées d'Étienne Lancereaux dans le site The Oneline Books.

- Étienne Lancereaux dans le site Europeana.

- Œuvres numérisées d'Étienne Lancereaux dans le site Internet Archive.

- Généalogie d'Étienne Lancereaux.