Éruption du Tambora en 1815

L'éruption du Tambora en 1815 est une éruption volcanique qui s'est produite sur l'île de Sumbawa, en Indonésie.

| Éruption du Tambora en 1815 | |

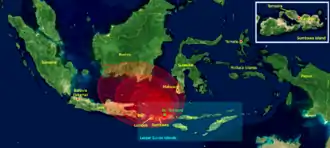

Retombées de cendres selon leur épaisseur. | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | |

| Volcan | Tambora |

| Dates | - |

| Caractéristiques | |

| Type d'éruption | explosive |

| Phénomènes | Panache volcanique, nuées ardentes |

| Volume émis | ~30 à 60 km3 DRE |

| Échelle VEI | 7 |

| Conséquences | |

| Nombre de morts | Environ 92 000 |

| Nombre de blessés | 18 000 |

À l'origine de l'année sans été, l'éruption causa directement ou indirectement la mort d'environ 92 000 personnes, dont 10 000 personnes lors de l'éruption même. Elle est considérée comme la deuxième éruption la plus violente des temps historiques, après celle du Samalas en 1257 (île de Lombok, Indonésie)[1] mais devant l'éruption minoenne de 1610 av. J.-C. (île de Santorin, Grèce) et celle du Taupo en 230 (Nouvelle-Zélande).

Événements

Le eut lieu une première éruption donnant une colonne éruptive de 33 km de hauteur et qui dura 33 h. Les gens ne quittèrent pas leur maison. Durant les jours qui suivirent, le volcan demeura dans un état de basse activité. Le , une légère chute de cendres fit comprendre aux habitants de Batavia (aujourd'hui Jakarta, à 1 260 km du volcan), que les détonations entendues la veille qui avaient motivé l'envoi de patrouilles militaires par crainte d'une attaque, étaient d'origine volcanique.

Le paroxysme de l'éruption eut lieu 5 jours plus tard, le . Vers 10 heures du matin, une colonne éruptive de 44 km de haut monta dans le ciel, mais l'éruption dura seulement trois heures. Vers 19 heures, l'activité du volcan augmenta, suivie une heure plus tard d'une pluie de ponce sur le village de Sanggar[2], 30 km à l'est. Le volcan à ce moment était alors surmonté d'après les témoins de trois « colonnes de flammes », en fait trois colonnes éruptives. La chute de pierres ponces dura jusqu'à 22 heures, lorsque le village de Sanggar fut ravagé par une onde de choc. Vers ce moment, toujours d'après les témoins, les trois colonnes fusionnèrent et la montagne ne fut plus qu'une masse de « feu liquide ». Cela correspond à l'élargissement du conduit d'émission dû au débit éruptif important et aux premiers stades de la formation de la caldeira.

En conséquence, la colonne éruptive s'engorgea en matières et finit par s'effondrer, créant plusieurs coulées pyroclastiques de gaz surchauffés, de cendres et de pierres ponces qui donnèrent lieu à des dépôts d'ignimbrite. On en a compté sept qui se sont étalées radialement autour du volcan et ont pénétré dans la mer jusqu'à 40 km de distance du sommet du volcan. Ces coulées pyroclastiques lancées dans la mer y ont généré des explosions secondaires, augmentant le volume de cendres dispersées dans l'atmosphère jusqu'à représenter la principale source de cendres volcaniques de l'éruption. Le , alors que l'éruption continuait, l'ombrelle éruptive s'était étendue au point qu'à 900 km de là, à Java, alors que retentissaient au loin les explosions, les premières lueurs du jour n'apparurent qu'à 10 heures et que ce n'est qu'à 11 heures que les oiseaux se mirent à chanter. L'éruption cessa le , et le seulement, les chutes de cendres cessèrent après s'être étendues jusqu'à 1 300 km de distance, laissant un paysage dévasté sur la péninsule de Sanggar.

Il s'agit d'une des deux plus puissantes éruptions de l'époque historique[3]. Elle eut une puissance estimée à huit fois celle de l'éruption du Vésuve, soit plus de dix mille fois les explosions nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Les explosions du volcan ont été entendues à plus de 1 400 km de distance.

À la suite de l'expulsion de tant de magma, le reste de la montagne s'effondra sur lui-même[4], et forma une grande caldeira de 6 km de diamètre et de 1 km de profondeur, diminuant ainsi l'altitude du volcan de 1 400 mètres.

Des raz-de-marée s'abattirent sur les îles à plusieurs centaines de kilomètres de distance. L'activité volcanique tua directement 11 000 personnes. À ces victimes s'ajoutèrent celles des tsunamis, de la famine et des épidémies qui sévirent sur Sumbawa et Lombok et qui tuèrent 49 000 personnes. L'estimation du nombre de victimes dans la région est de l'ordre de 100 000 personnes[4].

Cette éruption est cotée à 7 sur l'échelle d'explosivité volcanique ; le maximum jamais observé est 8.

Conséquences climatiques

La dernière estimation à ce jour du volume de téphra émis lors de l'éruption est de ~41 ± 4 km3 DRE[5] et la quantité SO2 produite serait ~60 Mt[6], soit des quantités bien plus importantes que pour le Krakatoa ou le Vésuve. Cette éruption a été une des plus violentes éruptions volcaniques depuis le début de l'histoire (avec celle récemment identifiée du Samalas), et surtout la plus meurtrière. Elle a été bien plus forte que celle du Vésuve en 79.

Cette catastrophe fut à l'origine d'un refroidissement climatique général et d'« étés glacés ». L'année 1816 en particulier est restée connue comme l'« année sans été »[7] - [8] : l'éruption a en effet affecté océans et tropiques, et tous les records de baisse de température ont été battus en 1815 et 1816. En 1816, les moyennes des températures dans l'hémisphère nord descendirent de 0,5 °C à plus de 1 °C[9].

L'éruption perturbe les récoltes comme rarement vu dans l'histoire de la culture des céréales et cause les grandes crises alimentaires de 1816-1817 en Europe avec leurs émeutes de la faim.

Aux États-Unis, les États de la côte Est furent particulièrement affectés (Maine, Nouvelle-Angleterre, Massachusetts). En Europe, les Alpes suisses furent très touchées, à tel point que pendant l'été 1816, il y neigeait presque toutes les semaines. Au cours de l'été 1816, Lord Byron et Percy Bysshe Shelley, voyageant dans les Alpes suisses, constatent les méfaits de la famine consécutive à cette éruption[10]. La misère qui en a découlé a conduit à une importante émigration vers le Brésil (plus de 2 000 personnes), qui est à l'origine de la création par des colons suisses de la ville de Nova Friburgo en 1819. L'Alsace connut aussi de grandes difficultés alimentaires.

On estime que ce bouleversement climatique fut à l'origine d'une famine qui fit plus de 100 000 victimes sur la Terre[11].

La cendre ainsi que les aérosols sulfatés envoyés dans la stratosphère provoquèrent un hiver volcanique et firent plusieurs fois le tour de la Terre, causant, au début de l'été, des couchers de soleil rougeoyants, peints par le peintre William Turner, notamment Didon construisant Carthage ou l'Ascension de l'Empire carthaginois[12].

Recherches scientifiques

Le volcanologue Haraldur Sigurðsson a étudié de façon approfondie cette éruption pendant plus de 20 ans. Lors d'une expédition difficile, il est descendu dans la caldeira du volcan. Sur le site de l'ancien village, à l'aide de scanners, il a pu retrouver des restes d'habitations et des squelettes carbonisés ensevelis dans les cendres.

Concernant les effets sur le climat, Michael Chenoweth a étudié les journaux de bord de la marine britannique de l'époque, et ceux du capitaine du navire L'Inconstant, qui a fait des relevés très précis[13].

Notes et références

- « Éruption du volcan Samalas », sur ipgp.fr (consulté le ).

- Corbin 2020, p. 144.

- Clive Oppenheimer, « Climatic, environmental and human consequences of the largest known historic eruption : Tambora volcano (Indonesia) 1815 », Progress in Physical Geography, vol. 27, , p. 230-259 (DOI 10.1191/0309133303pp379ra).

- Corbin 2020, p. 145.

- J. Kandlbauer et R. S. J. Sparks, « New estimates of the 1815 Tambora eruption volume », Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 286, , p. 93–100 (ISSN 0377-0273, DOI 10.1016/j.jvolgeores.2014.08.020, lire en ligne, consulté le )

- (en-US) Clive Oppenheimer, « Climatic, environmental and human consequences of the largest known historic eruption: Tambora volcano (Indonesia) 1815 », Progress in Physical Geography: Earth and Environment, vol. 27, no 2, , p. 230–259 (ISSN 0309-1333 et 1477-0296, DOI 10.1191/0309133303pp379ra, lire en ligne, consulté le )

- « 1816 : l'année sans été après l'éruption du Tambora », sur www.meteo-paris.com, .

- « Climat : 1816, l’année sans été », sur www.meteofrance.fr, .

- Thomas Jefferson, par exemple, a observé le caractère unique du climat cette année-là, mais n'a pas fait le lien avec l'éruption : « The Eruption of Mount Tambora », dans The Thomas Jefferson encyclopedia.

- (en) Mary Shelley et Percy Shelley, Histoire d'un voyage de six semaines., Londres, T. Hookman, Jr.and C. Ollier ., , p.92

- Shuji Cao, Yushang Li et Bin Yang, « Mt. Tambora, Climatic Changes, and China’s Decline in the Nineteenth Century », Journal of World History, vol. 23, no 3, , p. 587–607 (ISSN 1527-8050, DOI 10.1353/jwh.2012.0066, lire en ligne, consulté le )

- 1815, National Gallery, Londres.

- (en) Michael Chenoweth et Thomas Thistlewood, The 18th Century Climate of Jamaica : Derived from the Journals of Thomas Thistlewood, 1750-1786, Amer Philosophical Society, , 153 p. (ISBN 978-0-87169-932-9).

Voir aussi

Imprimés

- Sir Thomas Stamford Raffles et John Crawfurd, Description géographique, historique et commerciale de Java et des autres îles de l'archipel indien, Bruxelles, H. Tarlier et Jobard, , p. 15-16

- (en) Gillen D’Arcy Wood (en), Tambora — The Eruption that changed the world, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2014.

- L'Année sans été. Tambora, 1816, Le volcan qui a changé le cours de l'histoire, de Gillen D'Arcy Wood, trad. Philippe Pignarre, Paris, La Découverte, 2016.

- Alain Corbin, « Les volcans et l'énigme des “brouillards secs” », dans Terra incognita : une histoire de l'ignorance, (ISBN 978-2-226-44931-3).

Films

- Un été sans soleil, produit par Tetra Media en partenariat avec Cicada Films, diffusé sur Arte le

- Tambora, l'éruption qui a changé le monde, réalisé par Florian Breier, 2017

Articles connexes

Liens externes

- (en) Jacob Smith, « Climactic effects of the 1815 eruption of Tambora »