Église Saint-Alban de Lormes

L’église Saint-Alban a été édifiée en 1865 au sommet de la colline éponyme à 455 m d’altitude dans la partie nord-ouest de la ville de Lormes. Elle remplace un édifice plus ancien qui avait été peint par Corot. Cette église fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [1].

| Église Saint-Alban de Lormes | ||||

| ||||

| Présentation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Culte | catholique romain | |||

| Type | Église | |||

| Rattachement | diocèse de Nevers | |||

| Début de la construction | 1865 | |||

| Fin des travaux | 1867 | |||

| Architecte | Paillard et Lutz | |||

| Style dominant | néo-roman | |||

| Protection | ||||

| Géographie | ||||

| Pays | France | |||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | |||

| Département | Nièvre | |||

| Ville | Lormes | |||

| Coordonnées | 47° 17′ 24″ nord, 3° 48′ 50″ est | |||

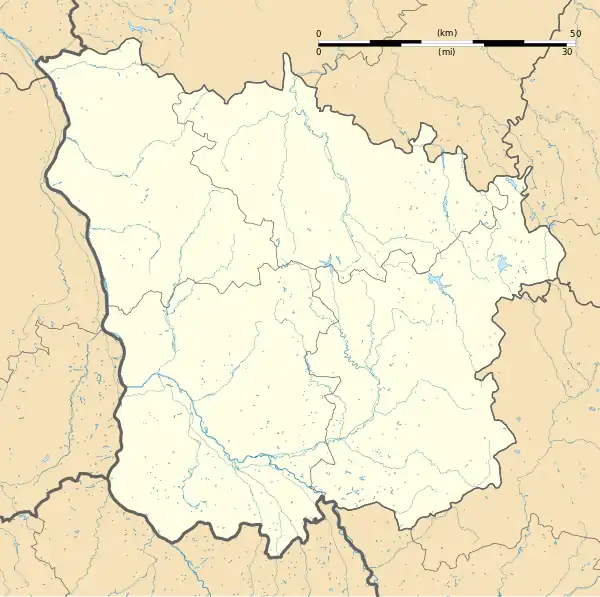

| Géolocalisation sur la carte : Nièvre

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Histoire et descriptif de l'édifice du Xe siècle

La première église, Ecclésia de Ulma, fut élevée avant le Xe siècle et relevée au début du XIIe siècle. Elle se composait de deux parties bien distinctes par leur architecture. La nef avait deux bas-côtés étroits avec des piliers massifs et rustiques, une tour basse et massive s'élevant au-dessus du portail et ses deux portes en plein cintre. Le chœur du XVIe siècle se terminait en large pignon, percé de trois fenêtres et séparé des bas-côtés par des piliers cylindriques, sans chapiteaux au sommet desquels naissaient des nervures prismatiques. Il y avait trois chapelles : deux au sud, dédiées à la Vierge et à saint Nicolas, datant de la reconstruction du chœur.

Vincent Millereau était pourvu du bénéfice de celle de Saint-Nicolas en 1660, et les échevins le donnèrent à Augustin Bussy en 1717. La chapelle du nord fut réalisée en 1620. Le roi de France, Louis VI le Gros, écrivit en 1125, sur instruction du Pape Honorius II, à l'évêque d'Autun, Étienne Ier de Baugé, pour lui demander de donner le patronage de l'église de Lormes au prieur du prieuré de la Charité-sur-Loire. L'évêque le garda pour lui-même, ainsi que ses successeurs, puisqu'en 1789 l'évêché l'exerçait encore.

Au mois de novembre 1296, l'évêque Hugues d'Arcy céda à son chapitre une rente de six livres, cinq sous viennois, qui lui était due sur l'église de Lormes. Le , les habitants et le curé adressèrent une supplique à l'évêque d'Autun, Gabriel de Roquette, pour qu'il réunit les revenus des deux oratoires : Saint-Pierre et Notre-Dame à l'église de Saint-Alban afin d'avoir deux prêtres pour la desserte de la paroisse et faire le catéchisme. Cette démarche n'a pas abouti. Il existait jadis dans cette vieille église une très ancienne confrérie du Corps de Dieu. Par la suite de la délivrance de la ville en 1591, il y fut établi les mardis de Pâques une procession à travers la ville avec indulgences. On exposait le Saint-Sacrement toute la journée, après la procession dans toutes les chapelles de la ville. Cette procession fut suspendue par arrêté synodal de Mgr de Roquette. Les échevins réclamèrent contre cette décision et, en mars 1670, ils virent leur démarche couronnée de succès. En 1667, il fut donné en cette église une célèbre mission qui fit cesser « les haines invétérées et des rivalités malheureuses ». L'évêque Louis II Doni d'Attachi vint en cavalcade, suivi d'un très nombreux cortège, en faire la clôture et donner la confirmation aux fidèles du lieu et des paroisses voisines. La cloche qui fut fondue en 1658 sera refaite en 1737 et augmentée de huit cents livres, ce qui la porta à deux tonnes et 200 kg. Elle eut pour parrain Louis de Mascrany, comte de Château-Chinon, baron de Lormes et pour marraine Gabrielle de Mesgrigny, dame de Lormes-Châlons[2].

Cette église fut transformée en temple de la Raison pendant la Révolution. La vieille église fut démolie le et l'actuelle construite de 1865 à 1867.

Descriptif de l'édifice actuel (XIXe siècle)

L’église de style néo-roman adopte un plan très classique en forme de croix latine avec trois nefs : nef principale, a 7,15 mètres de large, le bas-côtés, 3,90 mètres, et leur voûte à 7,5 mètres sous la clef ; le transept, de 27,43 mètres de développement et un déambulatoire, autour duquel rayonnent trois chapelles absidiales. Elle mesure 60 m de long, pour une largeur de 17,63 m. La voûte en berceau est à 12 mètres sous la clef de voûte. Certains puristes considèrent que le toit recouvrant la nef est trop plat par rapport au clocher tour, surmonté d'une flèche, recouvert en ardoises et culmine à 40 mètres. Ce dernier abrite trois cloches : Octave - Charlotte Thérèse (1700 kg), Edmée - Adèle (1200 kg) et Henriette Marie - Fernande (900 kg). Il héberge également les antennes de téléphonie mobile des réseaux Orange et SFR.

Les architectes en sont Pierre Hyppolyte Paillard (1801-1866) et Lutz, tous deux de Nevers, et les entrepreneurs en furent Jacques Rougemont de Brinon et les trois frères Desjobert de Varzy. La pierre de taille provient de la carrière de la Manse[3].

l'agencement intérieur

La voûte en plein-cintre est située à 12 m du sol. Les 12 colonnes de la nef et du chœur, flanqués de quatre colonnettes, cantonnées en croix, ainsi que huit colonnes supportant la demi-coupole du sanctuaire sont surmontées de chapiteaux sculptés représentant des scènes de la Bible ou des feuillages, ils sont l’œuvre du sculpteur Jean Guillaumet. Les vitraux des bas-côtés, du transept et des chapelles de l’abside, œuvres de Lucien-Léopold Lobin, représentent des saints protecteurs. Les fenêtres hautes de la nef ne comportent pas de verrières décorées, elles sont une soixantaine qui donne à l'édifice une grande luminosité. Quatre lustres en fer forgé accrochés aux voûtes de la nef et du transept assurent le chauffage et une partie de l’éclairage.

Mobilier

- Dans le chœur : Christ en croix du XVIe siècle placé sur une croix en bois du XIXe siècle, baptistère, maître-autel (panneaux de l'ancienne chaire), stalles (XVIIe siècle) ;

- Dans les bas-côtés : chemin de croix du XIXe siècle ;

- Tableaux : nord du transept, Vierge à l’Enfant aux donateurs, copie du XIXe siècle d’après Antoine van Dyck ; sud du transept, Christ en Croix, copie du XIXe siècle d’après Pierre-Paul Prud'hon ; chapelle absidiale nord, Saint Jacques de Compostelle bénissant Saint Alban ;

- Statues : Immaculée Conception dans la chapelle du Saint Sacrement (chapelle absidiale axiale) ; diverses autres statues : sainte Jeanne d’Arc, saint Michel… ;

- Autre mobilier : tabernacle moderne en acier (chapelle du Saint Sacrement), bancs portant une inscription en néerlandais, banc d'œuvre (XIXe siècle) et confessionnaux placés dans le transept, orgue électronique ;

- Mobilier disparu :

- Une chaire en bois était fixée sur une des colonnes de gauche de la nef. Démontée, ses panneaux ont été utilisés pour construire un maître-autel, tandis que le pied, placé dans la chapelle absidiale axiale, est utilisé comme support du tabernacle ;

- L’ancien maître-autel situé au fond du chœur a été démonté et remplacé par la cuve baptismale ;

- Des reliquaires accrochés dans les chapelles ainsi que des croix et des candélabres en bronze doré placées sur les autels du transept ont été volés.

Autour de l'église

- Croix monumentale en granite (XIXe siècle) devant la façade nord du transept. Elle est représentée sur le tableau de Corot reproduisant l'ancienne église[4] ;

- Monument en l'honneur des veuves et des orphelins de toutes les guerres devant la façade sud du transept ;

- Croix en fer forgé à l'entrée du cimetière ;

- Canon en fonte (XIXe siècle) au sud du parvis.

Liste des curés

- Guillaume Verdeau, curé et en même temps archiprêtre de Corbigny, en 1534 ;

- Guillaume Gauthereau, prisonnier à Château-Chinon en 1591 ;

- Pierre Boillot, en 1620, date des premiers registres d'état-civil. Il fut nommé président de l'officialité établie à Lormes le ;

- Claude Boillot, neveu du précédent, également official. Il tombe en aliénation mentale en 1667 et est enfermé en 1670 aux Petites Maisons à Paris ;

- Jean de Montlevrain, originaire de Château-Chinon, d'abord vicaire puis curé en 1670. De morale un peu sévère, il se fit des ennemis chez ses paroissiens qui le dénoncèrent au roi et à l'évêque[5] ;

- Pierre Maurage, en 1701, mort le ;

- Augustin Bussy, installé le , mort le ;

- Paul Bussy, son neveu, mort en 1802 ;

- Migeat, curé en 1803, puis grand-vicaire de Bourges et chanoine, de Moulins-en-Bourbonnais ;

- Étienne Méreau, homme simple mais puissant en œuvres, transféré à Marigny-l'Eglise en 1815, mort en 1832 ;

- Jeannot, ancien supérieur du petit séminaire de Nevers, nommé à la cathédrale, puis chanoine ;

- Jean Bion, natif d'Auvergne, ancien curé de Villapourçon, en 1841, c'est à son initiative que la nouvelle église a vu le jour[6].

Notes et références

- Notice no PA58000005, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Archives municipales.

- Jacques-François Baudiau, Le Morvand, t.II, 3e édition, Paris, Guénégaud, 1965, p. 186-189.

- Jean-Baptiste Camille Corot, L'Église de Lormes (1841), Hartford, Wadsworth Atheneum.

- Archives de l'évêché d'Autun

- Abbé Baudiau, op. cit., p. 188-189.

Annexes

Article connexe

Liens externes

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à l'architecture :

- L'église Saint Alban, sur Lormes.net