Église Notre-Dame de Niort

L’église Notre-Dame est une église située dans la ville de Niort dans le département des Deux-Sèvres en France.

| Type | |

|---|---|

| Destination initiale |

culte catholique (prieuré) |

| Destination actuelle |

culte catholique (église paroissiale) |

| Diocèse | |

| Paroisse |

Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul-de-Niort (d) |

| Dédicataire | |

| Style | |

| Architecte |

Mathurin Berthomé |

| Construction | |

| Restauration |

XVIIe siècle |

| Religion | |

| Propriétaire |

commune de Niort |

| Patrimonialité |

| Coordonnées |

46° 19′ 22″ N, 0° 27′ 58″ O |

|---|

|

|

|

L'église est classée aux monuments historiques depuis 1908[1].

Historique

L'existence d'une église dédiée à la Vierge est ancienne. Un acte, dont l'authenticité est critiquée, cite une donation de l'église à l'abbaye de Charroux par Charlemagne, en 799. Une charte du comte Roger et de sa femme Euphrasie indique « Charles donna à l'abbaye de Charroux l'église de Saint-Florent, avec les terres qui lui touchent, et, au territoire de Niort, la viguerie du château, le cens de toutes les maisons, les églises et leurs droits de sépulture ». En 1050, le pape Léon IX a confirmé la possession des églises de Saint-Florent et de Sainte-Marie à l'abbaye de Charroux[2]. Le cartulaire Charroux cite Notre-Dame et son prieuré. Le prieuré Sainte-Marie est resté dépendant de l'abbaye de Charroux jusqu'au XVIIIe siècle depuis une date inconnue. Il ne reste rien de l'église antérieure.

Jean de Melun, évêque de Poitiers, ordonne à tous les prieurés dépendant de l'abbaye de Charroux de payer des redevances à l'abbaye, en 1227. Un peu plus tard, le pape Alexandre IV confirme ce règlement et impose au prieuré Notre-Dame de payer chaque année à l'abbaye une redevance de cent livres[3].

L'historien Briquet donne 1386 et 1411 pour dates de réparations de l'église.

Les dates de construction de l'église actuelle peuvent être précisées par des inscriptions. Une plaque se trouvant actuellement au chevet porte l'inscription : « Le XXVIe jour du mois de may / Mil quatre cent IIIIXX et onze / A l'onneur du souverain roy / Et de Marie en grant triumphe / Firent cet euvre commencer / Pierre Sabourin et Jehan Richer / De l'église lors fabriqueurs / Pries Dieu qu'il oye leurs clameurs[4] ». Cette inscription donne la date du début de la construction, , et des deux maîtres d'ouvrage.

Entre 1491 et 1530, aucun document ne permet de préciser l'avancement de la construction. Par déduction, il est probable que pendant cette période ont été réalisées le chœur et une partie du transept.

Le , les marguilliers ont passé un marché avec le maître maçon Mathurin Berthomé : « il doit construire une gallerie a mectre les orgues ... et faire le pignon de darrière ladite église de la même hauteur que celuy du devant du mur de ladite église puis faire ung osteau pour donner jour à la nef, faire deux grands voultes de la hauteur de celles quy sont ...et leurs pilliers nécessaires[5] ». En 1534, Mathurin Berthomé est en conflit avec la fabrique sue le contrebutement du mur occidental. Les marguilliers exigeaient des contreforts extérieurs et Mathurin Berthomé affirmait que les contreforts intérieurs suffisaient. Il se plaint de l'intervention des gens du prieur, probablement dû par la proximité des murs du prieuré par rapport à la façade occidentale. Un maître maçon de Maillezais, Blaise Mathieu, confirme la nécessité des contreforts extérieurs et Mathurin Berthomé a fini par céder et a monté un mur aveugle. Le portail de l'église se trouve sur la façade nord de l'église. Sur le garde-corps de la galerie située au-dessus du portail on peut lire : O mater Dei, memento mei.

On ne connaît pas de date sur le début de la construction du clocher, ni de documents sur le suivi des travaux. Une tradition l'attribue au duc de Berry. Il est probable qu'il a été construit en même temps que l'église. En 1550, des travaux importants sont prévus sur le clocher qui doivent correspondre à la fin de sa construction.

Les chapelles latérales placées entre les contreforts ont été ajoutées à des dates inconnues, peut-être avant 1569 ou au XVIIe siècle.

Portail nord

Façade occidentale après la réalisation de la rosace

Nef vers la grande verrière, voûtes angevines

Bas-côté

Les guerres de religion ont occasionné de nombreux dégâts. Un tiers de la ville est passée à la Réforme, dont des familles de notables. La ville a subi les assauts des protestants en 1562, le massacre du curé Texereau de l'église Notre-Dame par les Protestants de Coligny, en 1568, la vente des biens ecclésiastiques par Jeanne d'Albret, en , les bombardements du comte de Lude en , l'occupation de la ville par le duc d'Anjou, en , l'exil ou la pendaison de notables huguenots après l'échec de la prise de la ville par la troupe protestante commandée par Louis de Saint-Gelais, en . La paix du Fleix a attribué la ville aux Protestants au grand scandale des Catholiques. La région a connu une épidémie de peste entre et . La Huitième guerre de religion commence dans la seconde moitié de 1585. Niort va servir de point d'appui aux armées catholiques commandées par Mercœur, Joyeuse et Biron. Un colonne de Protestants est surprise par un parti d'Albanais au gué de La Triffardière en . Le corps de Jean Valette, grand prévôt de Navarre attaché à la queue d'un cheval est traîné dans les rues de Niort. Des cadavres protestants sont exposés en . La ville est prise par un parti de Protestants commandée par Louis de Saint-Gelais et Théodore Agrippa d'Aubigné le 27 et . Henri III de Navarre entre dans la ville le pour recevoir la reddition du gouverneur. Pendant ce temps, Saint-Gelais a organisé le pillage de la ville. L'église Notre-Dame a été pillée et a subi des dégâts. La vue cavalière faite par Claude Chastillon vers 1605 montre l'église privée de toiture mais un clocher intact[6].

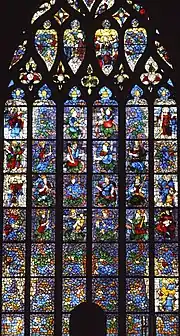

Le culte catholique a été rétabli à Niort en 1593, mais après l'édit de Nantes à l'église Notre-Dame, le [7]. La toiture a été refaite au début du XVIIe siècle. Le vitrail de l'Arbre de Jessé qui ornait la grande fenêtre ayant été brisé, les marguilliers ont passé un marché pour le refaire à François Loizeau en [8] - [9] - [10].

Françoise d'Aubigné, future Madame de Maintenon, fille de Constant d'Aubigné prisonnier au château, est baptisée dans cette église le .

À la fin du XVIIe siècle, Suzanne de Beaudéan-Parabère, dame d'honneur de Marie-Thérèse d'Autriche, a fait élever dans la chapelle dite de Parabère trois tombeaux pour des membres de la famille Beaudéan-Parabère : François Beaudéan-Parabère, comte de Neuillan et de la Roche-Ruffin, gouverneur de la ville et du château de Niort, mort à la suite des blessures reçues à la bataille de Lens (1648), Françoise de Tiraqueau, épouse en secondes noces de Charles de Beaupéan-Parabère, et Charles de Beaupéan-Parabère, fils de Jean de Beaupéan-Parabère, lieutenant-général au gouvernement du Haut et Bas-Poitou, gouverneur de la ville et du château de Niort[11].

L'église a subi des dégâts, les toitures sont arrachées en 1710, la flèche est touchée par la foudre en 1737 et 1793.

Les marguilliers ont décidé en 1770 de changer l'orientation de l'église en plaçant le maître-autel à l'ouest de l'église. Ce changement d'orientation a peut-être été provoqué par la construction de la sacristie contre la façade occidentale de l'église. Cette modification a eu des conséquences pour l'orgue car il était contre le mur occidental. Il a d'abord été relevé avant d'être déplacé côté est, devant le vitrail de l'arbre de Jessé en 1835[12]. Les portes sud et nord ont été condamnées après le percement de portes à l'est[13].

Pendant la Révolution l'église est transformée en temple décadaire, puis en entrepôt et marché aux grains par décision du conseil général du [14]. Elle est restituée au culte catholique en 1797[13]. Les tombes des Beaupéan-Parabère sont menacées. Elles sont démontées par Augustin Bernard dit d'Agesci et déposées dans le museum. Elles ont été remontées dans l'église en 1833, d'abord au chevet, sous la grande fenêtre.

Le mur occidental est percé d'une rose, en 1850. Pierre-Théophile Segretain a dirigé la restauration de la flèche très dégradée du clocher , en 1853.

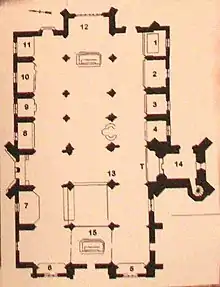

Au XIXe siècle, deux chapelles sont ajoutées à l'ouest. En 1883, l'architecte Victor Auguste Loué[15] a construit celle du sud. En 1889, l'architecte Ambroise Baudry a construit celle côté nord.

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Sainte-Anne Auguste Louzier photographe

Des renforcements des piles du transepts sont faits en 1873. En 1908 des fissures et des déformations apparaissent. Les travaux réalisés n'empêchent pas l'effondrement du pilier sud-ouest du transept, entraînant une pile de la nef et les voûtes du vaisseau central de la nef, celles du collatéral sud et celle du bras sud du transept, ainsi que la toiture et la tribune construite par Mathurin Berthomé. Les travaux de restauration ont duré jusqu'en 1916[16].

Après la restauration du vitrail de l'arbre de Jessé et de l'orgue, l'architecte en chef des monuments historiques a proposé de placer l'orgue à l'ouest entraînant un changement de l'orientation de l'église qui retrouve celle d'origine, en 2001[13].

Protection

L'église est classée au titre des monuments historiques le [1].

Dimensions principales

- Longueur intérieure : 55 m.

- Hauteur sous voûte : 18 m.

- Hauteur du clocher : 75 m.

Vitraux

Le vitrail de l'arbre de Jessé a été commandé en 1615 au peintre verrier François Loizeau. Il a été remis au plomb en 1784 mais plusieurs compartiments sont brisés après la mise en place de l'orgue devant cette verrière, en 1835, pour permettre d'éclairer le clavier[17]. D'autres panneaux ont été enlevés une quinzaine d'années plus tard pour éclairer l'organiste. En 1911, il manque huit panneaux. Dans son article paru en 1911 dans la Revue de l'art chrétien, Henri Clouzot a donné le relevé du vitrail en 1835.

La plupart des autres vitraux sont dus à les ateliers tourangeaux Lobin[13] :

- chapelle dite « des Parabères » : Marie Madeleine au pied de la Croix

- chapelle du Sacré-Cœur : L'abbé Taury offre l'église Notre-Dame au Christ,

- chapelle des Bienheureux Martyrs : Saint Jean-Baptiste et saint Étienne,

- chapelle Saint-Roch, ancienne chapelle des pèlerins : Notre-Dame du Perpétuel Secours et Notre-Dame des Sept Douleurs,

- chapelle Saint-Joseph : Mort de saint Joseph, entouré de Marie et de Jésus,

- chapelle du Saint sacrement : la Cène,

- chapelle de la Vierge : Rosa mystica et Lilium interspinas

- chapelle du Rosaire : la Crucifixion et la Cène,

- chapelle Sainte-Anne : sainte Anne et saint Joachim,

- chapelle Saint-Vincent-de-Paul : saint Paul prêchant à Athènes,

- chapelle des fonts baptismaux : baptême de Clovis par saint Rémy et Sainte Clotilde proclamant sa foi,

- chevet : vitrail de l'arbre de Jessé.

Orgue

Un orgue est commandé en 1745.

L'orgue actuel a été commandé en 1841 à maison Daublaine et Callinet[18] - [19].

Mobilier

- Chemin de croix sculpté par Durieux en 1880[20].

- Retable de l'Education de la Vierge avec sa toile et le fronton peint à la mémoire de Louis XVI. Le tableau a été peint par Bernard d'Agesci[21].

- Retable de Saint-Vincent de Paul et sa toile peintre par Bernard d'Agesci[22].

- Chaire à prêcher de 1877,

- Cuve baptismale.

- Vierge à l'Enfant en plâtre polychrome réalisée en 1876 par Aristide Belloc et moulée dans l'atelier niortais Vidiani.

- Pietà ou Lamentation autour du Christ mort, de Bernard d'Agesci, en 1803.

- Mort de saint Joseph, peint par Daufer, en 1836.

- Saint Bernard foulant aux pieds le décret l’Antipape Anaclet, en présence d’Innocent II et des cardinaux, en 1130, provenant de l’abbaye des Châteliers, peint par François Adrien Latinville[23].

- Marie d’Anjou, reine de France, recevant le viatique des mains de l’abbé des Châteliers, peint par François Aadrien Latinville.

- L’Adoration des Mages, provenant de la chapelle l’Ancien Collège de l’Oratoire de Niort, peint par Bon Boullogne, en 1680.

La chaire à prêcher

La chaire et l'orgue

Chemin de croix

Fonts baptismaux

Vitrail de L'abbé Taury offrant l'église Notre-Dame au Christ

Notes et références

- « Église Notre-Dame », notice no PA00101284, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Ch. Arnault, 1839, p. 151

- Charles de Chergé, « Notice sur l'Abbaye de Charroux », dans Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, 1835, tome 1, p. 251 (lire en ligne)

- Ch. Arnault, 1839, p. 153

- Yves Blomme, 1993, p. 216

- Éric Surget, « La prise de Niort par Agrippa d'Aubigné : 27-28 décembre 1588 », dans Albineana, Cahiers d'Aubigné, 1990, no 2, Actes du colloque D'Aubigné et les guerres poitevines 1586-1588, p. 35-54 (lire en ligne)

- Ch. Arnault, 1839, p. 160

- Henri Clouzot, 1913, p. 483

- Agnès Bos, 2001, p. 188

- L. Merle, Le vitrail de l'arbre de Jessé de l'église Notre-Dame de Niort, dans Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, 1970, 2e série, tome 3, p. 41-42.

- Ch. Arnaul, 1939, p. 164-166

- Apollin Briquet, 1837, p. 138-141

- Voir panneau d'information dans l'église.

- Ch. Arnault, 1939, p. 166

- Répertoire des architectes diocésains du XIXe siècle : Loué Victor, Auguste

- Agnès Bos, 2001, p. 189

- Apollin Briquet, 1837, p. 139

- Orgues en Aquitaine : Orgue de Niort, église Notre-Dame

- « orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue », notice no PM79000100, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Chemin de croix », notice no PM79000099, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Retable de l'Education de la Vierge avec sa toile et le fronton peint à la mémoire de Louis XVI », notice no PM79000368, base Palissy, ministère français de la Culture

- « retable et sa toile : Saint Vincent de Paul », notice no PM79000369, base Palissy, ministère français de la Culture

- François Adrien Grasognon dit Latinville, peintre du roi (Henri Herluison, Actes d'état-civil d'artistes français, peintres, graveurs, architectes, etc).

Annexes

Bibliographie

- Apollin Briquet, « Séance tenues à Blois le : Division de Poitiers, Deux-Sèvres : église Notre-Dame de Niort », dans Bulletin monumental, 1837, tome 3, p. 138-141 (lire en ligne)

- Ch. Arnault, « Notice historique sur l'église Notre-Dame de Niort », dans Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest année 1839, 1840, p. 151-169 (lire en ligne)

- « Notre-Dame de Niort. et . Inscription funéraire et actes de décès », dans Bulletin de la Société de statistique, sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres, 1876, tome 3, p. 483-484 (lire en ligne)

- Léo Desaivre, « Désastres éprouvés par l'église Notre-Dame de Niort au cours du XVIIIe siècle », dans Bulletin de la Société de statistique, sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres, 1879, tome 4, p. 455-459 (lire en ligne)

- Léo Desaivre, « Notre-Dame de Niort à la fin du XVIe siècle d'après la gravure de Claude Chastillon », dans Bulletin de la Société de statistique, sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres, 1879, tome 4, p. 479-482 (lire en ligne)

- Abbé Alfred Largeault, « Les inscriptions de l'église Notre-Dame de Niort », dans Mémoires de la Société de statistique, sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres, 1885, 3e série, tome 2, p. 93-109 [(lire en ligne)]

- Jean Goizet, « État des biens de la cure de Notre-Dame de Niort (1774-1790) », dans Mémoires de la Société de statistique, sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres, 1887, 3e série, tome 4, p. 265-435 (lire en ligne)

- Xavier Barbier de Montault, « Recettes et dépenses de la fabrique de Notre-Dame de Niort en 1700 et 1701 », 1890 (lire en ligne)

- Joseph Berthelé, Émile Espérandieu, « Niort - Église Notre-Dame », dans Paysages et monuments du Poitou, Imprimerie typographique de la Société des Librairies-Imprimeries réunies, Paris, 1892, tome VI, Deux-Sèvres, p. 17 (lire en ligne)

- Mgr Xavier Barbier de Montault, « La chaire de Notre-Dame de Niort (Deux-Sèvres) à Château-Larcher (Vienne) », dans Bulletin Monumental, 1895, tome 60, p. 226-233 (lire en ligne)

- Louis Serbat, « Église Notre-Dame de Niort », dans Bulletin Monumental, 1910, tome 74, p. 506 (lire en ligne)

- Henri Clouzot, « Le vitrail de l'arbre de Jessé à Notre-Dame de Niort », dans Revue de l'art chrétien, 1911, p. 483-486 (lire en ligne)

- Louis Serbat, « Sculptures à Notre-Dame de Niort », dans Bulletin Monumental, 1913, tome 77, p. 164 (lire en ligne)

- Léo Desaivre, « L'église Notre-Dame de Niort », dans Société historique et scientifique des Deux-Sèvres. Mémoires, 1913, 9e année, p. 31-66 (lire en ligne)

- Abbé J. M. Main de Boissière, Notre-Dame de Niort en Poitou, des origines à la Révolution, Librairie Saint-Denis, Niort, 1934 (lire en ligne)

- J. Salvini, « Une énigme archéologique, les fonts baptismaux de Notre-Dame de Niort et la symbolique du baptême », dans Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 1967, p. 153-158

- René Crozet, « Niort. Église Notre-Dame », dans Dictionnaire des églises de France, Éditions Robert Laffont, Paris, 1967, tome III C, Poitou, Saintonge, Angoumois, p. 115-117

- Yves Blomme, « Niort. Église Notre-Dame », dans Poitou gothique, Picard éditeur, Paris, 1993, p. 216-221, (ISBN 2-7084-0439-3)

- Agnès Bos, « Niort, église Notre-Dame », dans Congrès archéologique de France. 159e session. Monuments des Deux-Sèvres. 2001, Société française d'archéologie, Paris, 2004, p. 187-192

- Jean-Claude Faucher, L'église Notre-Dame de Niort. Du concordat à la loi de séparation des Églises et de l'État (1801-1905), La Geste, 2018, (ISBN 979-10-353-0240-5) ; 432p.

Articles connexes

Liens externes

- Reflets d'église : Église Notre-Dame

- Patrimoine histoire : Niort, église Notre-Dame

- Orgue Aquitaine : Orgue de Niort, église Notre-Dame

- Procès verbal de la Commission des monuments historiques, réunion du 13 décembre 1889 : Église Notre-Dame à Niort (Deux-Sèvres)

- Wiki Niort : Patrimoine, Notre Dame de Niort au cours des siècles