Édouard Auguste Nousveaux

Édouard Auguste Nousveaux, né à Paris le et mort dans la même ville en 1867, est un peintre et lithographe français.

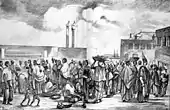

Après une série de paysages remarqués au Salon de Paris, l'occasion lui est donnée de rejoindre le capitaine de vaisseau Bouët-Willaumez sur les côtes africaines et il devient ainsi un témoin privilégié de la société coloniale au Sénégal pendant la Monarchie de Juillet[1] - [2]. Telles quelles ou réinterprétées par d'autres artistes, plusieurs de ses œuvres illustrent des ouvrages et des revues de voyage, Nousveaux a également produit des lithographies de sites parisiens, avant et après son expérience africaine.

Biographie

Né à Paris le , il se forme à l'École des beaux-arts de Paris sous la direction de Dufresnois[2]. Il expose au Salon à partir de 1831. Cette année-là il se déclare domicilié au 56, rue du Faubourg-Saint-Denis à Paris[3]. Le Salon de 1834 lui prodigue ses encouragements : « Nous engageons M. Nousveaux à suivre la voie dans laquelle il débute si bien ; nous le retrouverons sans doute l'année prochaine en progrès, s'il continue comme il a commencé[4] ». En 1835, il vit au 28, rue des Petits-Hôtels, dans le futur 10e arrondissement[5].

Une revue critique de la quatrième Exposition annuelle des beaux-arts au musée de Rouen en 1836 porte un jugement mitigé sur l'unique œuvre présentée par Nousveaux et y décèle déjà des velléités exotiques :

« Un paysage (209) : au centre un grand arbre probablement étudié avec soin sur la nature, mais d'une configuration si insolite, avec des embranchemens si contournés, si tourmentés, si capricieux, qu'il ressemble bien plutôt à quelqu'une de ces végétations presque fantastiques dont les voyageurs aux rives du Niger ou du Gange, garnissent leurs albums, qu'au prosaïque poirier de nos masures qui, cependant, a dû servir de modèle. Des terrains accidentés, des arbres coupés, les fondrières obligées d'un chemin vicinal, tout cela étudié avec minutie, mais rendu avec quelque sécheresse et peint avec lourdeur[6]. »

Lorsque le peintre Stanislas Darondeau — qui était chargé de représenter les paysages et les mœurs des régions explorées au cours de l'expédition conduite par le gouverneur Bouët-Willaumez — meurt en 1842 à son retour en France, des suites d'une maladie contractée au Sénégal[7], son collègue Nousveaux arriva à la côte pour continuer ses œuvres et compléter un album pittoresque destiné à être publié par le département de la Marine[8].

De retour en France, Nousveaux expose neuf aquarelles lors du Salon de 1845. Arthur Guillot les commente ainsi :

« [elles] appartiennent au ministère de la marine et font partie d'un ouvrage sur le Sénégal et les côtes occidentales d'Afrique. Ces aquarelles, dont plusieurs ne sont, à vrai dire, que des croquis, offrent cependant beaucoup d'intérêt, en ce sens qu'elles représentent des contrées où nos paysagistes s'aventurent rarement, et qu'elles permettent de saisir çà et là quelques traits de la vie de ces pays lointains[9]. »

Il vit à Paris et, en 1847, son atelier se trouve au 31, rue du Faubourg-du-Roule[10]. Il achève encore dans la capitale quelques travaux sur le thème du Sénégal.

Puis, autour de l'année 1850, il réalise une série de lithographies de sites parisiens, tels que la Sorbonne ou le collège des Cholets, qui ont fait l'objet de critiques parfois sévères. Nousveaux, fidèles à des modèles — notamment ceux de François Alexandre Pernot — fort éloignés de la réalité, aurait donc contribué à diffuser des inexactitudes, comme l'affirme A. Bonnardot :

« Je suis désolé, je l'avoue, de pouvoir si rarement citer une pièce de cet artiste de talent et d'imagination, sans être obligé de faire une sévère critique de ses œuvres qui, à peu d'exceptions près, donnent du vieux Paris, des portraits faux ou pleins d'anachronismes[11]. »

Il y a peu de traces d'une production artistique significative au-delà de cette période. Édouard Auguste Nousveaux meurt à Paris en 1867, au retour d'une expédition militaire[2].

Passionné de voyages, il avait collaboré à plusieurs périodiques tels que Le Magasin pittoresque ou L'Illustration.

Récompenses et distinctions

Titulaire d'une médaille de 3e classe du Salon de 1839, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1847[12].

Postérité

Des périodiques tels que Le Tour du monde publient des dessins inspirés des aquarelles de Nousveaux. C'est ainsi que l'article « Voyages et expéditions au Sénégal et dans les contrées voisines[13] » publié en 1861 est notamment illustré de quatre dessins d'Évremond de Bérard — Saint-Louis, chef-lieu des établissements français du Sénégal ; Ancien fort de Richard-Toll ; Fort de Lampsar dans le Oualo ; Fort de Mérinaghem dans le Oualo, sur le lac de Guiers — et de deux dessins de G. Boulanger — Signare dame de couleur et négresses de Saint-Louis au bain de mer ; Signare et négresse de Saint-Louis en toilette —, tous réalisés d'après des œuvres de Nousveaux.

Une vingtaine d'années après sa disparition, le colonel Frey utilise quelques-unes de ses aquarelles pour illustrer son ouvrage Côte occidentale d'Afrique : vues, scènes, croquis, publié en 1890[14]. La diffusion de l'ouvrage contribue à la notoriété de l'artiste.

Plus généralement, l'œuvre sénégalais de Nousveaux a été abondamment reproduit, non seulement ses paysages, mais aussi les personnages qu'il met en scène, les signares, ainsi que les types ethniques, les Peuls (le berger, le guerrier, la femme)[15] ou les Wolofs[16] principalement. On retrouve ainsi les figures peules dans La France coloniale illustrée (1888), sans indication d'auteur et avec des légendes simplifiées[17]. La réflexion contemporaine, par exemple le colloque L'idée de « race » dans les sciences humaines et la littérature (XVIIIe – XIXe siècles) (2000)[18], souligne la place de l'iconographie dans la propagation des stéréotypes. De fait « l'album pittoresque », confié à Darondeau puis à Nousveaux, était bien destiné à la propagande maritime et coloniale auprès des jeunes Français[19]. Comme d'autres illustrateurs de la littérature coloniale, il a contribué à fixer une certaine vision du continent[20].

Œuvres

- Vue d'une usine sur les bords de la Drôme, 1831[5].

- Vue d'Amboine, prise des hauteurs de Batou-Ganton, 1833, lithographie coloriée, 20 × 32,5 cm[21].

- Vue de Saint Denis, Ile Bourbon, 1833, lithographie coloriée, 20,2 × 32,3 cm[22].

- Le Lac d'Escoubous, 1834, lithographie, 34,2 × 26,2 cm[23].

- Montagnard écossais, 1835[5].

- Entrée de l'avant-garde à Salamanque. , 1839, aquarelle, 61 × 98 cm, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon[24]

- Église de la Sorbonne, 1840, lithographie, 13,5 × 18,7 cm[25].

- La Destruction de la ville de Cascas au Sénégal, 1843, aquarelle.

- Village de Diadoumé au Sénégal, 1845, huile sur toile, 49 × 72 cm, Paris, musée du Quai Branly[26].

- Porto-Praga, aquarelle[9].

- L'Escale des Trarzas, aquarelle[9].

- Rio-Cestos[9].

- Rivière de Gallinas, aquarelle[9].

- Cimetière africain au clair de lune, 1845, huile sur toile, 63,5 × 92,2 cm, Autun, musée Rolin[27].

- Arrivée de la Belle Poule à Saint-Louis, Paris, musée national de la Marine.

- Tisserand au village, aquarelle[2].

- Le Prince de Joinville se rendant au Brésil assiste à une danse indigène sur la Place du Gouvernement à l'île de Gorée en , 1846, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon[24].

- Signare et serviteurs à Gorée (scène d'esclavage : maison des esclaves à Gorée), 1848, aquarelle sur papier, 49 × 57 cm, Paris, musée du quai Branly[28].

- Signare et négresse de Saint-Louis en toilette, vers 1848-1849.

- Vue générale de St Louis. Sénégal, 1846, dessin aquarellé, 39 x 54 cm, La Rochelle, musée du Nouveau Monde[29]

- Ile de Gorée. Côtes occidentales d'Afrique, 1846, dessin aquarellé, 39 x 55 cm, La Rochelle, musée du Nouveau Monde[30]

- Campement au Sénégal, huile sur toile, 128,5 × 176 cm, Chantilly, musée Condé[24]

- Ustensiles textiles de la Sénégambie, huile sur toile, Le Puy-en-Velay, musée Crozatier[24].

- Le Val de Grâce, mine de plomb et aquarelle, 13 × 18,5 cm.

- Le Collège de Sorbonne en 1550, vers 1850, lithographie en couleurs d'après François Alexandre Pernot, 22,3 × 13,5 cm[31].

- Le Collège de Navarre (An 1440), vers 1850, lithographie coloriée d'après François Alexandre Pernot, 26,9 × 20,6 cm[31].

- Restes du Collège des Cholets en 1820, vers 1850, lithographie d'après François Alexandre Pernot[31].

Notes et références

- Revue française d'histoire d'outre-mer, vol. 76, 1989, nos 282-285, p. 252.

- X. Ricou, Trésors de l'iconographie du Sénégal colonial, Riveneuve, Marseille, 2007, p. 224.

- Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des Artistes vivans : exposés au Musée Royal, le , Vinchon, Paris, 1831, p. 230.

- Lettres sur le Salon de 1834, Delaunay, Paris, 1834, p. 334.

- Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure, et lithographie des artistes vivans exposés au Musée royal le , Vinchon, Paris, 1835, p. 161.

- Revue de Rouen et de Normandie, Société des émules, Rouen, 1836, p. 65.

- « Un jeune peintre paysagiste que nous avons eu occasion de citer quelquefois avec éloge, M. Nousveaux, vient d'être attaché, comme dessinateur, à la station extérieure d'Afrique, sous le commandement de M. Bouet, gouverneur provisoire du Sénégal. M. Nousveaux succède à M. Darondeau, dont nous avons eu à déplorer la mort récente, alors qu'il rentrait en France pour recueillir le fruit de ses travaux et de ses études », in L'Artiste, 1842, p. 181.

- Édouard Bouët-Willaumez, Description nautique des cotes de l'Afrique occidentale, comprises entre le Sénégal et l'Équateur : commencée en 1838 et terminée en 1845 par les ordres de M. le contre-amiral Montagniès de la Roque, Impr. administrative de Paul Dupont, 2e éd., 1849, p. XIV.

- « Salon de 1845 : Aquarelles, pastels, dessins », La Revue indépendante, vol. 18-19, 1845, p. 507.

- Annuaire des lettres, des arts et des théâtres avec gravures et illustrations, L'Époque, Paris, 1847, p. 286.

- « Iconographie du vieux Paris », Revue universelle des arts, vol. 9, 1859, pp. 395-396.

- (en) H. W. Janson (dir.), « Paris. Salon de 1866 », Catalogues of the Paris Salon, 1673 to 1881, vol. 46, Taylor and Francis, 1866, p. XLIV.

- Le Tour du monde, 1er semestre 1861, pp. 17-32.

- Côte occidentale d'Afrique : vues, scènes, croquis, Paris, Marpon et E. Flammarion, 1890, 543 p. (en ligne sur Gallica).

- « Costumes de Peuls », Le Magasin pittoresque, 1847, vol. 15, p. 174.

- « Costumes Iolofs [sic] », Le Magasin pittoresque, 1846, vol. 15, p. 324.

- « Femme peule des bords du Sénégal » devient ainsi « Femme peule » dans Alexis-Marie Gochet, La France coloniale illustrée : Algérie, Tunisie, Congo, Madagascar, Tonkin et autres colonies françaises considérées au point de vue historique, Tours, A. Mame et fils, 1888, p. 171.

- L'idée de « race » dans les sciences humaines et la littérature (XVIIIe – XIXe siècles), Actes du colloque international de Lyon, (16-), textes réunis et présentés par Sarga Moussa), L'Harmattan, 2003, 455 p. (ISBN 2-7475-4350-1).

- Dr Cariou, « Un peintre colonial méconnu : Édouard Nousveaux », Notes africaines, no 36-56, 1948, p. 46.

- Jean-Marc Boutonnet-Tranier (dir.), L'Afrique fantastique par les explorateurs et les dessinateurs du XIXe siècle, Ivry-sur-Seine, Aethiopia Editions, 1993, 303 p. (ISBN 2-9507646-0-6) (une sélection d'articles publiés dans Le Tour du monde entre 1860 et 1890).

- National Library of Australia .

- National Library of Australia.

- In Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, décrit dans Base documentaire régionale, Montpellier .

- Base Joconde, Ministère de la Culture

- Planche no 47, in Paris et ses environs reproduit par le daguerréotype, sous la direction de M. Ch. Philipon, Paris, chez Aubert et Cie, 1840.

- Réunion des musées nationaux.

- Notice dans la base Joconde.

- Réunion des musées nationaux.

- « Notice de l'œuvre en ligne sur Alienor.org » (consulté le )

- « Notice consultable sur Alienor.org » (consulté le )

- Notice dans la base Mnemosyne, INRP.

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean Luc Angrand, Céleste ou le temps des Signares, Éditions Anne Pépin.

- Pierre André Cariou, « Un peintre colonial méconnu : Édouard Nousveaux », Notes africaines, no 36-56, 1948, p. 46.

- Pierre André Cariou, « Un peintre colonial méconnu : Édouard Nousveaux », in Notes africaines, no 45, 1950, pp. 46-47. — Avec une liste d'aquarelles.

- Xavier Ricou, Trésors de l'iconographie du Sénégal colonial, Marseille, Riveneuve, 2007, p. 224 (ISBN 978-2-914214-15-5).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Peintres orientalistes français.