École alsacienne

L’École alsacienne est un établissement d'enseignement privé laïque sous contrat d'association avec l'État fondé en 1874 dans le 6e arrondissement de Paris. Il propose un enseignement allant du jardin d'enfants à la classe de terminale.

| Devise |

Ad nova tendere sueta (Sa tradition est dans la quête de l'innovation)[1] |

|---|

| Fondation | |

|---|---|

| Type | Établissement laïque privé sous contrat |

| Académie | Paris |

|---|---|

| Directeur | Pierre de Panafieu |

| Ville | 6e arrondissement de Paris |

|---|---|

| Pays | France |

| Site web | ecole-alsacienne.org |

| Coordonnées | 48° 50′ 28″ nord, 2° 20′ 02″ est | |

|---|---|---|

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

Histoire

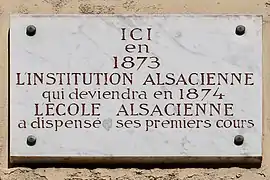

En 1538, l'humaniste Jean Sturm fonde un établissement scolaire à Strasbourg, à l'origine de son actuelle université. Des siècles plus tard, dans son sillage, après l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Empire allemand à la suite de la défaite française de 1870, des pédagogues et des universitaires alsaciens protestants réfugiés à Paris créent en 1874 l'École alsacienne, qui succède à une autre école créée trois ans plus tôt[2] - [3].

La nouvelle école est un établissement d'enseignement secondaire[3] qui s'inspirait du modèle du gymnase protestant strasbourgeois Jean-Sturm, avec l'ambition de « produire un type d'homme cultivé qui alliât aux vertus de l'âme régionale, les qualités générales de l'humaniste »[3]. Les deux premiers directeurs de l'école, Frédéric Rieder (de 1874 à 1891)[4] et Théodore Beck (de 1891 à 1922)[4], sont des pasteurs, anciens élèves du gymnase Jean-Sturm.

En 1871, l'établissement s'installe de façon éphémère rue des Écoles, y accueillant une classe élémentaire. En 1874, il déménage 3 avenue Vavin et prend le nom d'École alsacienne[5]. En 1891, doté de quatre classes, il s'installe sur le site actuel, accessible par les 107-109 rue Notre-Dame-des-Champs et le 92 rue d'Assas. Autour d'un hôtel particulier en brique et en pierre de style éclectique édifié par l'architecte F. Boison en 1883, plusieurs bâtiments sont ajoutés le siècle suivant[6].

Par la suite, l'École sera dirigée par Henri Péquignat (1922-1936), Jacques Vallette (1936-1945), Jean Neel (1945-1953), Georges Hacquard (1953-1986), Jean-Pierre Hammel (1986-1988), René Fuchs (1988-2001), Pierre de Panafieu (depuis 2001).

L'École est très rapidement un des laboratoires de l'enseignement public, reconnue comme une « école pilote »[2]. Laïque dès 1874, mixte en 1908[7], elle insiste dès ses débuts sur l'importance du français (au détriment du latin) et des langues étrangères. Elle ouvre un gymnase et un laboratoire scientifique en 1881. En , un monument aux anciens élèves et professeurs morts pendant la Première Guerre mondiale est inauguré par le président Alexandre Millerand[8]. Les méthodes audiovisuelles sont introduites en 1963, avec l'installation d'un circuit fermé de télévision.

Allant du jardin d'enfants à la terminale, l'École alsacienne fait partie des établissements parisiens réputés. Les élèves de l'École alsacienne sont souvent issus des couches les plus favorisées de la population en raison du caractère sélectif des procédures d'admission et de son implantation géographique[9]. L'établissement propose relativement peu de places aux intégrations en cours de cursus, car beaucoup d'élèves y effectuent l'intégralité de leur scolarité[3]. L'école a envisagé d'ouvrir un établissement à Argenteuil[3], mais ce projet n'a pas abouti, faute de financement[9].

Pédagogie

Généralités

L'école prône des méthodes actives d'enseignement. Ainsi, l'épanouissement de l'enfant est placé au cœur du système éducatif, jusque dans la disposition des lieux[3]. L'enseignement des sports, des arts plastiques et de la musique est valorisé, par exemple avec la création d'une classe à horaires aménagés musique au collège.

Afin de responsabiliser les élèves et les familles, dès ses débuts l'école pratique une pédagogie sans sanction ni récompense.

Les langues tiennent une place importante dans l'enseignement. L'allemand (dans les premières années de l'école), mais aussi le chinois (depuis 1963) y sont enseignés. Les cours d'anglais sont obligatoires à partir du primaire, et elle pratique des cours de langues intensifs au collège et au lycée, en particulier avec les sections européenne (anglais renforcé) et orientale (chinois renforcé).

La « causerie » est une particularité pédagogique du Petit collège (l'école primaire), qui consiste à inviter chaque élève à choisir un sujet qui l'intéresse sur lequel il travaillera tout au long de l'année et qu'il présentera à la fin à sa classe[10].

Coût

L'établissement étant privé sous contrat d'association avec l'État, la scolarité est payante, à raison de 3 288 euros par an (2022) ; il existe cependant des bourses. L'entrée y est sélective : en 2014, sur 300 dossiers d'entrée en 6e, 60 places étaient disponibles[9]. En 2021, le lycée recevait 1500 candidatures pour 230 places[11].

Langues enseignées

- anglais (à partir du primaire, en LV1 à partir de la 6e avec un cours réservé aux élèves bilingues du CP à la Terminale, section européenne anglais à partir de la seconde)

- allemand (LV2 à partir de la 6e)

- chinois (LV2 à partir de la 6e, section orientale chinois à partir de la seconde)

- espagnol (LV2 à partir de la 5e ou LV3 à partir de la seconde)

- italien (LV2 à partir de la 5e)

- russe (en LV3 à partir de la 5e)

- grec ancien (option à partir de la seconde)

- latin (obligatoire en 5e et option à partir de la 4e)

Classement du lycée

En 2021, l'école se classe 79e sur le plan national des meilleurs lycées selon le classement Le Figaro[11]. En 2015, le lycée se classe 12e sur 109 au niveau départemental en termes de qualité d'enseignement, et 130e au niveau national[12]. Le classement s'établit sur trois critères : le taux de réussite au baccalauréat, la proportion d'élèves de première qui obtiennent le baccalauréat en ayant fait les deux dernières années de leur scolarité dans l'établissement, et la «valeur ajoutée» (calculée à partir de l'origine sociale des élèves, de leur âge et de leur résultat au diplôme national du brevet)[13].

Localisation

L'école se trouve au 109, rue Notre-Dame-des-Champs à Paris dans le 6e arrondissement (entrée du Petit Collège et des premières/terminales au 128, rue d’Assas), non loin de Port-Royal et du jardin du Luxembourg.

Personnalités liées au lycée

Au-delà des élèves de l'École alsacienne ayant eu une carrière dans le monde culturel, médiatique ou politique, l'établissement est réputé pour accueillir des enfants de personnalités des sphères publiques ou privées[9] - [11].

Galerie

- École

Le bâtiment 1 et la cour des 6e et 5e.

Le bâtiment 1 et la cour des 6e et 5e. Le bâtiment Auburtin.

Le bâtiment Auburtin. Vue de l'école depuis la terrasse du 128, rue d'Assas.

Vue de l'école depuis la terrasse du 128, rue d'Assas. Escalier du bâtiment de Philippe Bosseau.

Escalier du bâtiment de Philippe Bosseau. Bâtiment Auburtin, côté labo informatique.

Bâtiment Auburtin, côté labo informatique. Cour des sports.

Cour des sports. « La Maison blanche » du 107, rue Notre-Dame-des-Champs, acquise en 1973 : elle abrite depuis les bureaux de la direction.

« La Maison blanche » du 107, rue Notre-Dame-des-Champs, acquise en 1973 : elle abrite depuis les bureaux de la direction. Entrée du 109, rue Notre-Dame-des-Champs.

Entrée du 109, rue Notre-Dame-des-Champs. Entrée du 107 bis, rue Notre-Dame-des-Champs.

Entrée du 107 bis, rue Notre-Dame-des-Champs. Entrée du 107, rue Notre-Dame-des-Champs.

Entrée du 107, rue Notre-Dame-des-Champs. Entrée du 128, rue d'Assas.

Entrée du 128, rue d'Assas.

Références

- Georges Hacquard, Histoire d'une institution français : l'École alsacienne, tome 4 : L'École du contrat 1953-1986, Association des anciens élèves de l'École alsacienne, Paris, 2000, p. 52.

- « L’histoire de L’École alsacienne par Roger Gruner : article d’un ancien élève (1920-1930) », sur ecole-alsacienne.org, 2004 màj 2009 (consulté le ).

- Natacha Polony, « École alsacienne : les raisons d'un succès », Le Figaro, lundi 21 juin 2010, p. 2.

- Allier 1975, p. 103.

- Allier 1975, p. 101.

- « L’école alsacienne », paris-promeneurs.com, consulté le 9 juin 2019.

- L'unification des programmes dans le Secondaire entre les filles et les garçons n'interviendra qu'en 1924 et la mixité ne s'est généralisée dans le système éducatif français que dans les années 1960.

- Romain Borrelli, « Inauguration du monument aux morts par le Président Millerand », sur École alsacienne, (consulté le )

- Colombe Schneck, « École alsacienne, les liens du rang », GQ, septembre 2015, pages 94-98.

- Marion Galy-Ramounot, « Maternelles (très) privées : le meilleur à tout prix », sur Madame Figaro, (consulté le ).

- Claire Conruyt, « Au cœur de l’École alsacienne, l’un des établissements les plus prisés de Paris », sur lefigaro.fr, .

- Classement départemental et national du lycée.

- Méthodologie du classement national des lycées français.

Voir aussi

Bibliographie

- Jacques Allier, « Les origines de l’École alsacienne », Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, vol. 121, , p. 100-112 (lire en ligne, consulté le ).

- Sylvia Avrand-Margot, « Musique à l'école : éducation musicale à l'école alsacienne (Paris) », in La Lettre du musicien, 1998, no 208

- Théodore Beck, Mes souvenirs 1890-1922, Paris, Fischbacher, 1934, 220 p.

- Lucas Bretonnier, L'École du gotha : Enquête sur l'Alsacienne, Seuil, , 256 p. (ISBN 2021451135).

- Cinquantenaire de l'École alsacienne, Paris, s.d. (1924), 258 p.

- École alsacienne : Paris : inauguration des nouveaux bâtiments : discours (), Cerf, Paris, 1881, 27 p.

- « L'École alsacienne », les Saisons d'Alsace, 1994

- Georges Hacquard, Histoire d'une institution française : l'École alsacienne,

- tome 1 : « Naissance d'une école libre 1871-1891 », Paris, Garnier, 1982, 356 p. [lire en ligne] sur le site Gallica.fr.

- tome 2 : « L'école de la légende 1891-1922 », préface de Vercors, Paris, Suger, 1987, 528 p. [lire en ligne] format pdf sur le site Exerpts.numilog.com.

- tome 3 : « La tradition à l'épreuve 1922-1953 », 352 p.

- tome 4 : « L'école du contrat 1953-1986 », 378 p.

- Gabriel Monod, Les réformes de l'enseignement secondaire et l'École alsacienne, Paris, 1886

- Pierre de Panafieu (avec Éric Chol), Cas d'écoles, Fayard, 2018.

- Maurice Testard, Une belle école. Histoire anecdotique préfilmée de l'École alsacienne, préface de Vercors, Paris, Vigot frères, 1950, 121 p.

Articles connexes

- Gymnase Jean-Sturm, école privée protestante de Strasbourg