William Crookes

William Crookes est un chimiste et un physicien britannique, né à Londres le et mort à Notting Hill à Londres le . Il a donné son nom à la technique des tubes de Crookes, grâce auxquels ont été découverts par exemple les rayons X. Il est également connu pour des études concernant les médiums. Il a découvert le protactinium et le thallium.

| Naissance |

Londres (Royaume-Uni) |

|---|---|

| Décès |

Notting Hill, Londres (Royaume-Uni) |

| Nationalité |

|

| Domaines | Physique, Chimie |

|---|---|

| Institutions | Université de Chester, Royal Society |

| Diplôme | Collège royal de chimie |

| Renommé pour |

Découverte du thallium Tube de Crookes Radiomètre de Crookes |

| Distinctions |

1875 : Royal Medal 1888 : Médaille Davy 1904 : Médaille Copley |

Biographie

Il effectue sa scolarité à l'école de Chippenham. Il est admis à 16 ans au Collège royal de chimie à Hanover Square à Londres sous les auspices d’August Wilhelm von Hofmann. Il devient assistant en météorologie à Oxford (1854) et enfin enseignant en chimie à l’Université de Chester (en 1855).

En 1856, grâce à un héritage laissé par son père, il peut consacrer tout son temps à étudier dans un laboratoire privé qu'il aménage à Londres.

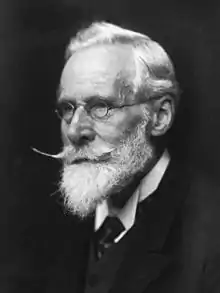

Photo de William Crookes extrait de A History of Science (1904)

Photo de William Crookes extrait de A History of Science (1904) Caricature de Sir William Crookes (1832-1919) tenant en main un de ses tubes à vide qui porteront son nom

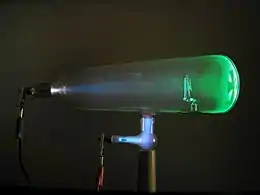

Caricature de Sir William Crookes (1832-1919) tenant en main un de ses tubes à vide qui porteront son nom

Recherches en physique et en chimie

- De 1850 à 1854, alors qu'il est assistant à l'université et bien qu'ayant eu comme maitre l'un des inventeurs de la chimie organique, il s'intéresse au sélénium dont il découvre et décrit de nouveaux composés (les sélénocyanides) ;

- 1861 : alors qu'il travaille sur la spectroscopie, il découvre un nouvel élément chimique qui possède une raie d'émission vert clair dans son spectre. Il appelle cet élément le « thallium » (du grec ancien thallos, : « pousse verte »). Ceci consolide sa réputation, ce qui lui permettra d'être membre de la Royal Society deux ans plus tard (en 1863).

- 1873 : Crookes est intrigué par les équilibres se produisant dans le vide lors de ses travaux sur le thallium. En 1875, pour étudier ces équilibres ainsi que la lumière et le rayonnement dans le vide, il conçoit (en 1875) le radiomètre de Crookes (aujourd'hui vendu comme gadget). C'est un système de pales, chacune noircie d'un côté et polie en miroir de l'autre, qui est mis en rotation lorsqu'il est exposé à l'énergie rayonnante. Crookes n'a cependant pas pu expliquer correctement ce phénomène apparent d'attraction et de répulsion résultant du rayonnement.

- 1878 : Lors de ses investigations sur la conduction de l'électricité dans des gaz à faible pression, il découvre que si la pression est abaissée, la cathode semble émettre des rayons lumineux. Ces rayons ont été appelés « rayons cathodiques », c'est-à-dire des jets d'électrons libres. Cette propriété est utilisée dans des dispositifs d'affichage à rayons cathodiques, comme les tubes de télévision. Le tube de Crookes utilisé dans la technique des rayons X lui doit son nom.

- 1879 : Il commence à publier sur la matière radiante (qu'on sait aujourd'hui être un rayonnement d'électrons libres ou plasma qu'il a exploré au moyen de divers dispositifs ad hoc). Ceci fait de Crookes un pionnier dans l'usage des tubes à vide, peu après l'invention des pompes à vide, et l'un des premiers scientifiques à étudier ce qui s'appelle maintenant les plasmas.

- À partir de 1880, dans son laboratoire londonien de Kensington Park Gardens, il étudie les décharges électriques quand elles se produisent dans des gaz raréfiés et observe autour des cathodes, un espace obscur qui portera son nom.

- 1881 : Il publie des travaux sur la spectroscopie de la « matière radiante ».

- 1886 : Il découvre de nouveaux éléments dans la Gadolinite.

- 1887 : Il publie sur la genèse des éléments.

- 1892 : Il s'intéresse à certaines possibilités de l'électricité (télégraphie sans fil).

- 1895 : Crookes identifie le premier échantillon connu d'hélium.

- 1898 : Il publie ses travaux sur l'azote atmosphérique.

- 1903 : Il s'intéresse à la radioactivité récemment découverte, par les Curie notamment. Quand le radium est découvert, il en étudie les propriétés. Il réalise la séparation de l'uranium de l'un de ses produits de transformation radioactive, qu'il nomme l'uranium-X (qui sera plus tard nommé protactinium). Il observe la dégradation progressive de la transformation des produits séparés. Il observe aussi que quand des "p-particules" sont éjectés par des substances radio-actives sur du sulfure de zinc, chaque impact de ces particules se traduit par une scintillation, une observation qui constitue la base du comptage par scintillation, méthode qui sera très utilisée dans le domaine de la physique nucléaire et de la radioactivité[2]. Ceci lui fait inventer le « spinthariscope » qui met en évidence les traces de sel de radium par phosphorescence d'un écran de sulfure de zinc.

- 1913 : Il conçoit, produit et teste des verres de lunettes enrichis en certains métaux pour protéger les yeux du rayonnement infrarouge et ultraviolet[3].

À une époque où la physique et la chimie ne sont pas encore distinctement séparées, Crookes est un éclectique qui a publié de nombreux articles sur la spectroscopie notamment, tout en poursuivant ses recherches sur divers sujets mineurs. En plus de divers ouvrages techniques, il a notamment écrit un traité sur les méthodes standard de l'analyse chimique (en 1871) ainsi qu'un opuscule sur les diamants (en 1909). Il a surtout écrit de nombreux textes et ouvrages de chimie et a fondé, en 1859, le journal Chemical News, qu'il dirige jusqu'en 1906.

Recherches concernant des phénomènes inexpliqués

Il s'implique à la fin de sa vie dans la Society for Psychical Research dont il est par ailleurs président, c'est-à-dire qu'il étudie les phénomènes paranormaux. Par exemple, il a procédé à des études scientifiques pour tenter de comprendre les phénomènes qui se produisent en présence des médiums Daniel Dunglas Home ou Florence Cook.

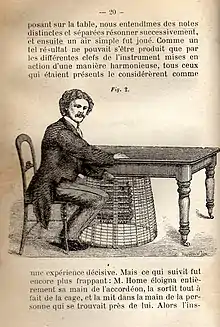

Page de garde de l'ouvrage d'études scientifiques de W. Crookes (vers 1870)

Page de garde de l'ouvrage d'études scientifiques de W. Crookes (vers 1870) Exemples d'expérience : 1) Un accordéon neuf, acheté par Crookes, est placé dans une boite grillagée.

Exemples d'expérience : 1) Un accordéon neuf, acheté par Crookes, est placé dans une boite grillagée. 2) En présence de Daniel Dunglas Home, l'accordéon joue une mélodie « tout seul ». La suite de la phrase coupée en fin de page est : « Alors l'instrument continua à jouer, personne ne le touchant et aucune main n'étant près de lui ».

2) En présence de Daniel Dunglas Home, l'accordéon joue une mélodie « tout seul ». La suite de la phrase coupée en fin de page est : « Alors l'instrument continua à jouer, personne ne le touchant et aucune main n'étant près de lui ».

Théosophe, en 1885, il adhère à la Golden Dawn. En 1913, il est nommé président de la Royal Society de Londres.

Récompenses

Il est lauréat de la Royal Medal en 1875, de la Médaille Davy en 1888[4] et de la médaille Copley en 1904[5].

Voir aussi

Articles connexes

Publications

Ouvrages scientifiques

- Sur la matière radiante (1879), trad., Forgotten Books, 2015, 44 p.

- La genèse des éléments (1887), trad., Hachette Libre BNF, 2016, 62 p.

- Sur la viscosité des gaz très raréfiés (1881), trad., 1882

- Éléments et méta-éléments, trad., Gauthier-Villars, 1888, 37 p.

Ouvrages spirites

- Discours récents sur les recherches psychiques, trad. (1903), Hachette Libre BNF, 2013, 64 p.

- Recherches sur les phénomènes du spiritualisme. Nouvelles expériences sur la force psychique (1874), trad., Bibliothèque de philosophie spiritualiste moderne et des sciences psychiques, 1923

- Nouvelles expériences sur la force psychique, trad., Leymarie, 1897

- Médiumnité de Mlle Florence Cook, trad., Imprimerie de Juliot, 1878, 23 p.

- (concernant ses activités spirites, en fin de carrière) Gabriel Delanne, Les Apparitions matérialisées des vivants et des morts, vol. 1-2. Paris, Leymarie, 1909-1911, (528 + 842 pages)

Notes et références

- Pour plus de détails, consulter par exemple (en) Per F. Dahl, Flash of the Cathode Rays : A History of J.J. Thomson's Electron, CRC Press, , 526 p. (ISBN 978-0-7503-0453-5, lire en ligne).

- W. Crookes, "The emanations of Radium", Proceedings of the Royal Society of London, vol. 71 (1903). p. 405-408

- Sir William Crookes, The Preparation of Eye-preserving Glass for Spectacles, Proceedings of the Royal Society of London; Philosophical Transactions of the Royal Society

- (en) Personnel de rédaction, « Davy archive winners 1899 - 1877 », The Royal Society, (consulté le )

- (en) Personnel de rédaction, « Copley archive winners 1989 - 1900 », The Royal Society, (consulté le )

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Musée d'Orsay

- Royal Academy of Arts

- (en) British Museum

- (en) National Portrait Gallery

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :