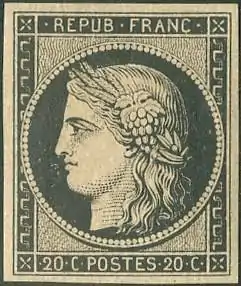

Vingt centimes noir

Le Vingt centimes noir au type Cérès a été le premier timbre-poste émis en France le 1er janvier 1849. Il représente « Cérès » déesse des moissons, symbole de la Deuxième République. Il a été dessiné et gravé par Jacques-Jean Barre[1].

| Pays | |

|---|---|

| Année d'émission | |

| Année de retrait | |

| Valeur faciale |

20 c. |

| Description | |

| Couleur |

noir |

| Impression | |

| Dentelure |

non dentelé |

| Tirage |

41 700 000 env. 30 millions vendus |

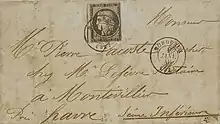

Il marque une réforme postale menée par Étienne Arago, directeur des postes, qui s'est inspiré de la réforme britannique de 1840 : paiement d'avance du transport signifié par un timbre et paiement qui n'est plus proportionnel à la distance. Le 20 centimes noir a permis d'affranchir des lettres jusqu'à 7,5 grammes à destination de toute la France, Corse et Algérie comprises. Il est retiré de la vente en octobre 1850 à la suite du changement de tarif du .

L'oblitération normale sur ce timbre était un losange grillé. Ce cachet n'était pas disponible début . On rencontre donc des annulations très variées au cours du mois de . Elles sont très recherchées par les philatélistes.

Bien que numéroté 3 dans certains catalogues français, place qui correspond à sa valeur dans la série émise dans les années 1849 et 1850, il est considéré par les philatélistes comme le « premier timbre de France » puisqu'il servait à affranchir les lettres simples dès le .

Fabrication

Il a été envisagé dans un premier temps de sous-traiter l'impression des premiers timbre à Londres, chez Perkins Bacon (en), qui s'était proposé. Le poinçon, en tant que matrice initiale, est exécuté par Barre en cinq semaines, en relief, sur un support en acier, sans les valeurs, sur deux goujons amovibles (deux trous rectangulaires situés dans la partie inférieure de la vignette), et est livré le aux ateliers de la Monnaie de Paris, où Anatole Hulot (1811-1891)[2] prend en charge la suite. Les clichés secondaires sont réalisés par galvanotypie, c'est-à-dire que par ce procédé de reproduction à l'identique, on recouvre les moules de plomb, par électrolyse, d'une couche de cuivre pour les rendre résistant, puis les planches d'impressions sont préparées. La planche obtenue est appelée un « galvano ». Ce procédé de reproduction d'un modèle à l'identique avait été développé en France par Ambroise Firmin Didot quelques mois plus tôt[3].

Le tirage débute le pour le 20 centimes noir, le choix du noir, immédiatement disponible en stock, n'est pas anodin. Les timbres sont imprimés en typographie à plat, en feuille de trois cents exemplaires, en deux panneaux de 150 timbres (15 lignes de 10 timbres) séparés par une marge de 2 centimètres environ. Chaque panneau de 150 timbres est imprimé par un galvano. Les feuilles étaient coupées en deux avant livraison aux bureaux de poste. Chaque panneau (ou demi feuille) mesure approximativement 20 cm de largeur par 36 cm de hauteur.

Les dimensions de chacune des vignettes, marge blanche non comprise, sont de 20 mm sur 24 mm.

Les timbres sont imprimés à l'aide de presse à bras de la maison Lacrampe et Cie sur des feuilles de papier couleur ivoire (d'autres teintes existent) fournies par le papetier Angoumois Lacroix ; elles sont ensuite, au verso, gommées avec un pinceau, avec une espèce de laque, qui, une fois humidifiée, permettra l'encollage[3].

Non dentelé, le timbre devait être extrait de la planche aux ciseaux.

Cote et rareté

Oblitéré, ce timbre n'est pas considéré comme rare. Il se vendait, à la fin des années 2010, à moins de 10 euros pièce[4]. Cependant son prix est réévalué en fonction de la largeur des marges, d'un bord de feuille, de la nature de l'oblitération, d'une présentation en paire et il est aussi plus recherché sur lettre.

Notes et références

- Sébastien Richez, Postes et postiers en Normandie, Éditions L'Harmattan, (lire en ligne), p. 104

- « Anatole Hulot », sur bnf.data.fr.

- « L'apparition du timbre-poste en France », par Florent Martin, sur histoirepostale.com.

- Valeur des timbres type « Céres », sur [ info-collection.fr.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Réforme postale de 1849 et premier timbre-poste en France. sur le site Multicollection.fr.

- L'Europe de la poste vers 1860 qui retrace l'histoire des postes européennes vers 1860 avec au chapitre France la reproduction et l'analyse d'une lettre de 1849 avec un timbre 20 centimes Cérès